In seinem Beitrag ›Besuch in Hannibal (Missouri)‹

bringt Christian Heermann interessante Impressionen vom Besuch der

Mark-Twain-Gedenkstätten und gibt Einblick in die Biographie von Mark

Twain alias Samuel Langhorne Clemens (1835–1910). Wie in Hannibal die

Erinnerung an den großen Schriftsteller wachgehalten wird, könnte

sicherlich – übertragen auf Karl May – Anregungen für Hohenstein-Ernstthal

und Radebeul bieten. Freilich kann man über manche Formen der

Rundum-Vermarktung auch geteilter Meinung sein.

Offen lässt Christian Heermann die Frage, ob Karl May jemals von Tom

Sawyer und Huckleberry Finn gehört hat, und nach heutigem Kenntnisstand

gibt es auch keinerlei Hinweise darauf. Wohl aber war ihm der Name Mark

Twain ein Begriff. In Mays handschriftlichem Bibliothekskatalog ist, wie

schon Heermann vermerkt, unter den Nummern 1690–1692 ›Mark Twain‹

aufgeführt, freilich ohne Titelangabe.

|

|

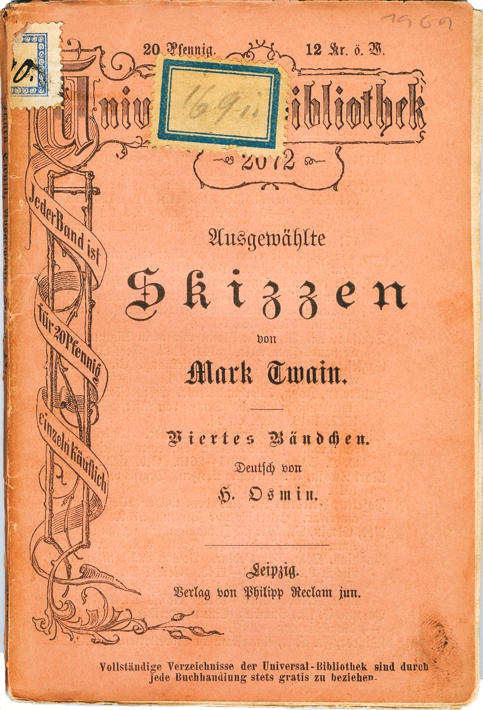

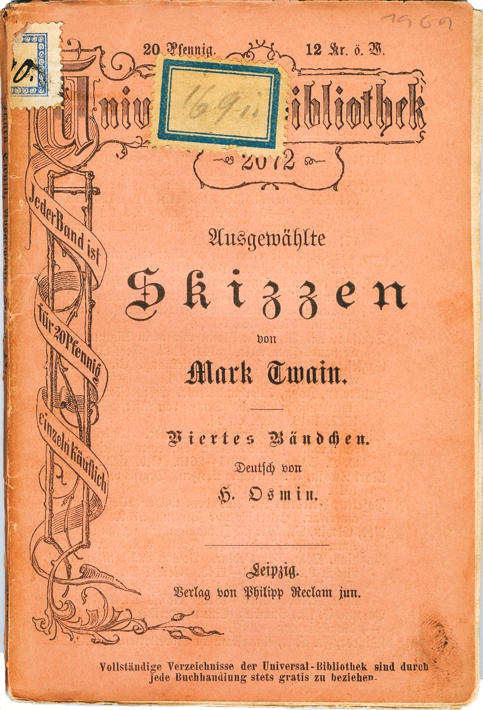

Archiv: Karl-May-Stiftung

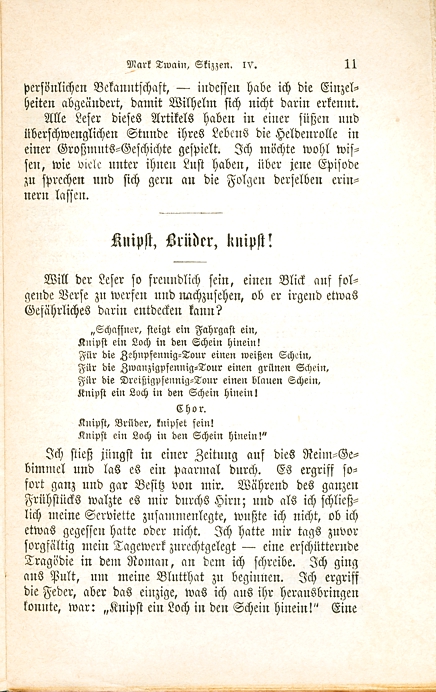

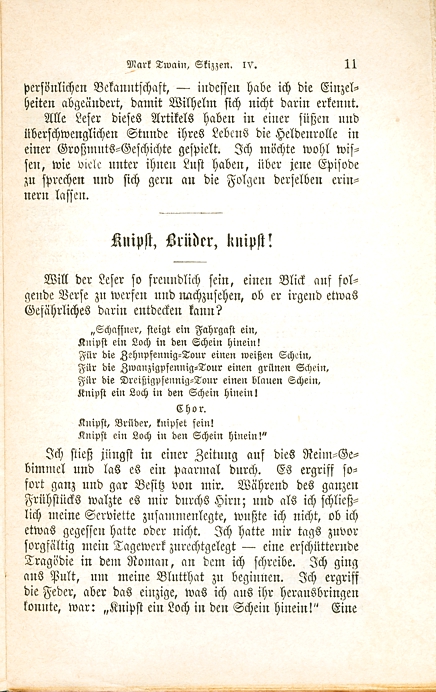

Es handelt sich um drei Reclam-Bändchen aus der sechsbändigen Reihe ›Ausgewählte Skizzen‹. Bereits in den ›Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft‹ Nr. 67 (Februar 1986) hatte Hartmut Kühne auf die überraschende Verbindung zwischen Mark Twain und Karl May hingewiesen. In Teil IV der ›Skizzen‹ findet sich nämlich die Burleske »Knipst, Brüder, knipst!«, eine skurrile Erzählung (in der Übersetzung von H. Osmin), die sich rankt um die Verszeilen:

Schaffner, steigt ein Fahrgast ein,

Knipst ein Loch in den Schein

hinein!

Für die Zehnpfennig-Tour

einen weißen Schein,

Für die Zwanzigpfennig-Tour

einen grünen Schein,

Für die Dreißigpfennig-Tour

einen blauen Schein,

Knipst ein Loch in den Schein

hinein!

Chorus:

Knipst, Brüder, knipset fein!

Knipst ein Loch in den Schein

hinein!

Aber was hat das mit Karl May zu tun? Hierzu muss man auf die

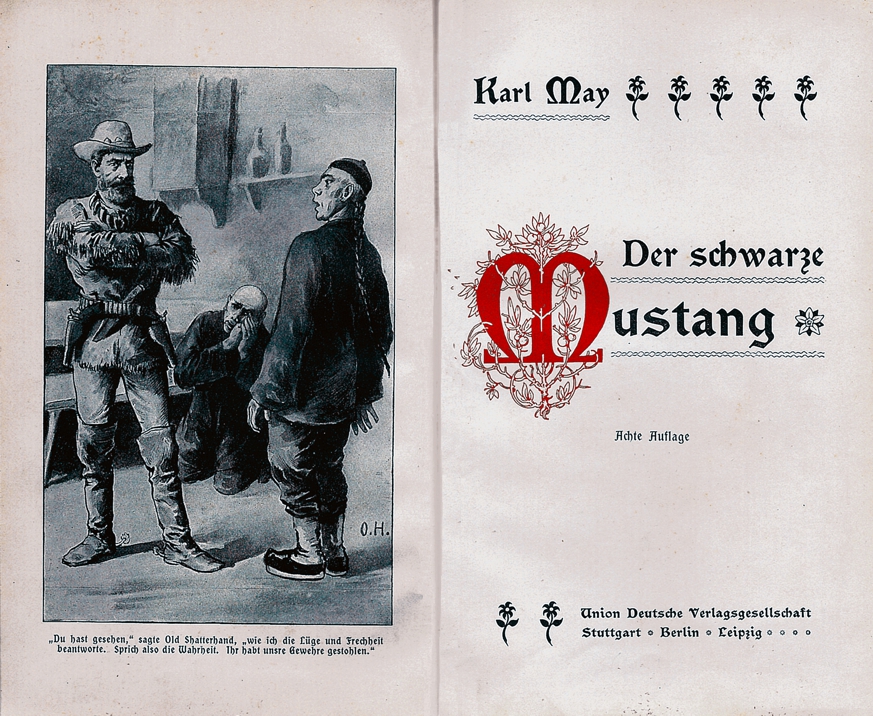

Originalfassung von Mays Jugenderzählung Der schwarze Mustang (1896/97)

zurückgreifen. Da befinden sich im dritten Kapitel Winnetou, Old

Shatterhand und Hobble-Frank zusammen mit dem gefangenen

Komantschenhäuptling Tokvi-Kava am Rande der Schlucht, in der seine

Krieger eingeschlossen sind, um ihm die Aussichtslosigkeit seiner Lage zu

demonstrieren. Hobble-Frank nun möchte dem Indianer eins auswischen und

meint spöttisch zu Old Shatterhand, er wolle zusammen mit dem Häuptling

»nachher mit der Drahtseilbahn im Wagen erschter Klasse wieder

nunterrutschen«, wobei es dem kleinen Westmann »in allen Gliedern juckt,

ihm den Fahrschein zu coupieren«. Dies mache er »nach der alten, guten

Regel«:

Knipps, o knipps in diesen Schein,

Knipps een kleenes Loch

hinein!

Knipps in diesen blauen

Schein

Een Loch für fünfzehn

Pfenn’ge ein!

Knipps in diesen grünen

Schein

Een Loch für zwanzig Pfenn’ge

ein!

Knipps in diesen roten Schein

Een Loch für dreißig Pfenn’ge

ein!

Knipps in diesen gelben Schein

Een Loch für vierzig Pfenn’ge

ein!

Knipps, o knipps in jeden

Schein,

Knipps een kleenes Loch hinein!

Old Shatterhand dagegen empfiehlt dem »kleinen Konfusionsrat«, sich, wenn er wieder in der Heimat sei, als Pferdebahnschaffner engagieren zu lassen, »hier aber wird nicht geknippst!«

Eindeutig sind diese Hobble-Frank-Verse eine

Verballhornung der Verszeilen aus der Mark-Twain-Burleske, die übrigens

bis heute in zahlreichen Ausgaben ›Heitere Erzählungen‹ oder ›Lustige

Geschichten‹ von Mark Twain nachgedruckt worden ist.

Archiv: Ekkehard

Bartsch

Im Jahre 1899 erschien ›Der schwarze Mustang‹ als Band 1 der über

Jahrzehnte sehr erfolgreichen Jugendbuchreihe ›Kamerad-Bibliothek‹ im

Union-Verlag, und hier finden sich Hobble-Franks ›Knipps‹-Verse auf Seite

207. Sie blieben darin bis zur ›37. Auflage‹ (recte: 37. Tausend) im Jahre

1918. Mit Brief vom 17. August 1918 erhielt der Union-Verlag vom

Karl-May-Verlag die Genehmigung, honorarfrei den Text der Neubearbeitung

von Euchar Albrecht Schmid auch für den Abdruck in der ›Kamerad‹-Reihe zu

verwenden (vgl. Hermesmeier/Schmatz, Karl May Bibliografie 1913–1945,

Seite 335). Als im Jahre 1913 Klara May für den neu gegründeten ›Verlag

der Karl-May-Stiftung‹ (ab 1915 ›Karl-May-Verlag‹) die Rechte an Mays

Jugenderzählungen vom Union-Verlag zurückerwarb, wurde für den ›Schwarzen

Mustang‹ eine Sonderregelung vereinbart, da der Verlag den ersten Band

seiner ›Kamerad-Bibliothek‹ nicht permanent als ›vergriffen‹ melden

wollte. Und so durfte er die Erzählung auch weiterhin unter dem alten

Titel innerhalb der Reihe bringen (ab dem 38. Tausend dann in der

bearbeiteten Fassung), während sie 1916 vom Karl-May-Verlag als

Titelgeschichte in den Band 38 der Gesammelten Werke ›Halbblut‹

aufgenommen wurde.

Bei der Bearbeitung der Jugenderzählungen für die Eingliederung in die Gesammelten Werke wurden (nicht zuletzt aus Umfangsgründen) zahlreiche Dialog-Kürzungen vorgenommen, vor allem auch innerhalb der Hobble-Frank-Texte, in denen dieser seine Gelehrsamkeit unter Beweis stellen will und dabei pausenlos klassische Zitate aus Dramen und Balladen verdreht, Autoren oder geschichtliche Zusammenhänge verwechselt und zur Erheiterung seiner Mitreisenden empört ist, wenn man ihn korrigieren will. Den Bearbeitern erschienen viele dieser Verballhornungen und Verdrehungen zu ausufernd, zu überzogen oder zu banal, und so wurden sie drastisch zusammengestrichen. Dadurch fielen damals auch die ›Knipps, o knipps‹-Verse dem Rotstrift zum Opfer, wobei den Bearbeitern die Mark-Twain-Quelle vermutlich gar nicht gegenwärtig war. So blieb diese auch weiterhin verborgen, da kein Leser der ›Halbblut‹-Fassung und kein Leser der späteren ›Kamerad-Bibliothek‹-Auflagen den Hobble-Frank-Ulk zu Gesicht bekam. Auch in der 1997 revidierten Fassung von ›Halbblut‹ wurde Schmids Bearbeitung von 1916 im Wesentlichen beibehalten und lediglich im Schlusskapitel das oft kritisierte, in die Bearbeitung eingefügte Ende des Ik Senanda weitgehend auf die Original-Version zurückgeführt.

Innerhalb der ›Kamerad-Bibliothek‹ erschien der Band bis 1931 weiterhin in der gleichen Ausstattung, auch mit den gleichen Illustrationen von Oskar Herrfurth, doch lässt sich an der Seitenzahl mit einem Blick erkennen, ob noch die Originalfassung oder bereits der bearbeitete Text vorliegt. Der Originalband umfasste 344, die bearbeitete Ausgabe nur noch 263 Seiten. In späteren Neuauflagen (ab 1937 bis Ende der 50er Jahre) wechselten dann die Ausstattung und die Illustrationen; es blieb jedoch weiterhin bei der bearbeiteten Fassung des Karl-May-Verlags.

Erst in jüngerer Zeit wurde durch neue Karl-May-Editionen der Originaltext wieder zugänglich, vor allem durch den Zeitschriften-Reprint der Karl-May-Gesellschaft ›Der schwarze Mustang‹, sowie den gleichnamigen Band der Historisch-kritischen Ausgabe, der ebenfalls wortgetreu den Text des Erstdrucks enthält. Hier kann Hobble-Frank auf Seite 179 wieder den Gebrauch seiner ›Coupierzange‹ ankündigen.

Dieser Ausflug in editionsgeschichtliche Zusammenhänge zeigt, welche überraschenden Querverbindungen zu anderen Autoren sich auch heute noch im Werk Karl Mays finden lassen. Man kann Hobble-Franks Ulk als kleine Verbeugung des sächsischen Autors vor seinem amerikanischen Kollegen betrachten, indem er – in abgewandelter Form – dessen skurrile Einfälle in seine sächsische Mundart übertragen hat.