| Lieferung 50 | Karl May |

3. November 1883 |

Waldröschen

oder

Die Rächerjagd rund um die Erde.

Großer Enthüllungsroman

über die

Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft

von

Capitain Ramon Diaz de la Escosura.

// 1177 //

»Der reine Zufall!«

»Zufall, schön! Da nehmen Sie sich ja in Acht, daß hier diese meine Hand nicht vielleicht an Ihre Backen klatscht, natürlich auch blos aus reinem Zufall!«

»Oho, was soll das heißen?«

»Das soll heißen, daß sich der Ludewig Straubenberger nicht für einen Narren halten läßt. Sie hätten mir ganz das Aussehen eines Unteroffiziers dahier! Sie sind jedenfalls der Lieutenant selber, der Luftikus, dem die »Fuhrmannsweiber« so hübsch heimgeleuchtet haben. Nun kommen Sie hierher, um zu spioniren und die Gelegenheit weiter zu verfolgen. Aber davon lassen Sie ab, denn Sie tragen doch weiter nichts davon, als einen tüchtigen Buckel voll Prügel dahier. In Beziehung auf Keile bin ich gleich bei der Hand, das merken Sie sich! Jetzt gehe ich fort; in fünf Minuten komme ich wieder, ich bringe den Kutscher mit und noch einige Andere, welche sich gern ein Gaudium machen. Werden Sie von dem Kutscher erkannt, so gerben wir Ihnen Ihr Lieutenantsleder bis es Löcher kriegt. Damit Punktum und Adieu dahier!«

Nach dieser kräftigen Rede erhob er sich, bezahlte sein Bier und ging. Er war kaum drüben im Thorwege verschwunden, so verließ auch Ravenow das Local. Er hatte nicht die mindeste Lust, sich mit dieser Art von Leuten in einen Faustkampf einzulassen, und fluchte ingrimmig in sich hinein, daß sich heute Alles gegen ihn verschworen zu haben schien. Daß Ludewig ihn in Beziehung auf die beiden Frauen ganz und gar falsch berichtet hatte, ahnte er nicht.

Mittlerweile war die Zeit gekommen, in welcher die unverheiratheten Offiziere sich im Casino zu versammeln pflegten, um zu diniren. Ravenow stellte sich auch ein. Unter den Anwesenden war bereits von seiner Wette gesprochen worden und so wurde er mit hundert Fragen begrüßt. Er suchte die Beantwortung derselben zu umgehen; als man ihm aber keine Ruhe ließ und ihn aufforderte, sein Abenteuer zu erzählen, meinte er:

»Was soll ich weiter darüber sagen! Ich habe zwar volle fünf Tage Zeit, aber die Wette ist bereits gewonnen.«

»Beweise es, so bezahle ich sie bereits heute!« erklärte Golzen, der auch mit zugegen war.

»Beweisen?« lachte Ravenow cynisch. »Was gibt es hier zu beweisen? Man wird mir doch wohl zutrauen, die Tochter eines Kutschers zu besiegen!«

»Eines Kutschers?« fragte Golzen erstaunt. »Unmöglich!«

»Pah! Ihr Vater heißt Sternau und ist der Kutscher des Herzogs von Olsunna.«

»Das kann ich nicht glauben. Diese Dame kann unmöglich die Tochter eines Kutschers sein!«

»So gehe und überzeuge Dich!«

»Das werde ich allerdings thun. Eine solche Schönheit ist es werth, daß man sich nach ihr erkundigt. Uebrigens hast Du Beweise zu bringen, daß Du bei ihr reüssirt hast. Ich werde den Fuchs natürlich nicht ohne Beweise von mir geben.«

»Pah, so schenke ich ihn Dir! Man kann nicht von mir verlangen, daß ich mich mit einem Kutschermädchen öffentlich zeige, nur um zu beweisen, daß sie mich mit ihrer hohen Zuneigung beglückt.«

// 1178 //

»Es handelt sich um eine Wette, also um einen Gewinn oder Verlust, nicht aber um ein Geschenk. Ich muß Dich wirklich bitten, den Beweis zu liefern, in welcher Weise Du das thust, ist lediglich Deine Sache. Eine bloße Versicherung kann keine Wette entgiltig entscheiden. Was meinen Sie, Capitän? Sie sind hier fremd und also über den Partheien.«

Diese Frage war an einen langen, hageren Mann gerichtet, welcher mit am Tische saß. Er trug zwar Civil, war aber als Capitän Parkert von der Vereinigten Staatenmarine in die Räume des Casino eingeführt worden. Er mochte bereits über Sechszig zählen, hatte ein echtes Yankeegesicht und ließ sich verlauten, daß er vom Congreß gesandt sei, um Einsicht in die Marineverhältnisse Deutschlands zu nehmen. Er war dem Gespräche erst mit Gleichgiltigkeit gefolgt, hatte aber gelauscht, als er die Namen Olsunna und Sternau hörte. Eben wollte er antworten, als sich die Thüre öffnete und ein Oberlieutenant der Gardehusaren eintrat, welcher das Abzeichen des Adjutanten trug. Er hatte ein etwas echauffirtes Aussehen und warf seine Kopfbedeckung mit einer Miene auf den Stuhl, welche deutlich zeigte, daß er sich in einer höchst verdrießlichen Stimmung befinde.

»Holla, Branden, was ist's?« fragte einer der Anwesenden. »Hat es etwa beim Alten eine Nase gegeben?«

»Das und noch Anderes,« antwortete der Adjutant mit einem Fluche.

»Alle Teufel, also doch eine Nase! Weshalb?«

»Das Regiment reitet zu kurz, hat überhaupt keine schneidigen Offiziers mehr, so meinte der Oberst. Ich soll das den Herren privatim mittheilen, damit es ihnen nicht später öffentlich vor der Fronte gesagt werden muß.«

Er warf sich auf seinen Sitz, ergriff das erste beste volle Weinglas und stürzte es hinab.

»Keine schneidigen Offiziers mehr! Hölle und Teufel! Darf man uns so kommen! Das lassen wir nicht auf uns sitzen!«

So und ähnlich rief es rund im Kreise. Man fühlte sich allgemein empört über die private Nase, welche nächstens vor der Fronte verlängert werden sollte. Der Adjutant nickte, stieß abermals einen Fluch aus und fügte hinzu:

»Wenn man da oben eine solche Meinung von uns hat, so ist es nicht zu verwundern, daß das Gardeoffizierscorps jetzt aus den obscursten Elementen recrutirt wird. Ich habe einen neuen Kameraden anzumelden.«

»Ah! Für die Gardehusaren? An des verstorbenen von Wiersbicky Stelle? Wer ist es?«

»Ein hessendarmstädtischer Linienlieutenant.«

»Alle Teufel! Einer von der Linie, unter die Husaren! Unter die Gardekavallerie!«

»Zweiundzwanzig Jahre alt.«

»Unmöglich! Noch dazu aus Hessen! Der Henker hole die neuen Verhältnisse!«

»Und den Namen müßt Ihr hören, den Namen!«

»Wie heißt er?«

»Helmers.«

// 1179 //

»Helmers?« fragte Ravenow. »Kenne keine Familie Helmers, auf Ehre, von Helmers - von Helmers, hm, kenne wahrhaftig keine!«

»Ja, wenn es noch ein von Helmers wäre,« meinte der Adjutant erbost. »Der Kerl heißt eben einfach Helmers.«

Da fuhren Alle von ihren Sitzen empor.

»Ein Bürgerlicher? Nicht von Adel?« frug es durcheinander.

Der Adjutant nickte.

»Ja, es scheint weit zu kommen mit der Gardekavallerie,« sagte er. »Wenn mir der Grimm in den Kopf steigt, so fordere ich meinen Abschied. Ich dachte, mich rührte der schönste Nervenschlag, als ich das Nationale dieses neuen sogenannten Kameraden einzutragen hatte. Der Kerl heißt Helmers, ist zweiundzwanzig Jahre alt, diente in der Darmstädter Linie und hat einen Vater, welcher Pächter eines kleinen Vorwerkes bei Mainz ist und nebenbei auf irgend einem alten Kahne als Steuermann functionirt. Vermögen gibt es ganz und gar nicht, aber eine Protection seitens des Großherzogs von Hessen scheint vorhanden zu sein. Der Major flucht über diesen Streich, welchen man uns spielt, der Oberst flucht, der General flucht, alle Excellenzen fluchen, aber alles Fluchen hilft nichts, denn der neue Lieutenant ist uns von höher herab bescheert worden. Man muß ihn nehmen und dulden.«

»Nehmen aber keineswegs dulden!« rief Graf Ravenow. »Wenigstens was mich betrifft, so dulde ich keinen Bauer- oder Schifferjungen neben mir. Der Kerl muß aus dem Regimente hinausignorirt werden.«

»Allerdings, hinausignorirt; das sind wir uns einander schuldig,« stimmte ein Anderer bei, und Alle gaben ihm recht.

Man glaubt nicht, wie exclusiv der Corpsgeist bei der Kavallerie ist, und bei der Gardekavallerie noch viel mehr. Dort hält ein jeder Offizier sich als zur Elite gehörig. Man unterscheidet sogar zwischen einem Ahnen mehr oder weniger, und darum war es leicht erklärlich, daß der Eintritt von Curt Helmers eine ebenso tiefe wie allgemeine Entrüstung hervorrief. Man einigte sich wirklich zu dem festen, ausgesprochenen Entschlusse, ihn aus dem Regimente hinaus zu maßregeln.

Dabei blieb es, unbeachtet, mit welchem Interesse der amerikanische Capitän dem Laufe der Unterhaltung folgte. Zwar gab er sich Mühe, die außerordentliche Theilnahme, welche er hegte, zu verbergen, aber trotz seines verschleierten Auges hätte man doch die Blitze bemerken können, welche es zuweilen unter den dichten, buschigen Lidern hervorschoß.

»Und wann wird man diesen Phönix von einem Gardehusarenlieutenant zu sehen bekommen?« fragte einer der Herren.

»Bereits heute,« antwortete der Adjutant. »Er hat heute seine Antrittsvisiten zu machen, wird sich im Laufe des Nachmittages beim Obersten vorstellen und dann werde ich wohl die Ehre haben, ihn des Abends hier den Kameraden zu präsentiren.«

»So erscheinen wir heute nicht,« meinte Ravenow.

»Warum nicht, lieber Ravenow? Es würde dies zu nichts führen, denn die Stunde kommt doch, in welcher wir gezwungen sind, Stellung gegen ihn zu nehmen. Besser ist es auf jeden Fall, wir versammeln uns hier vollzählig und zeigen ihm sofort offen, was er von uns zu erwarten hat.«

// 1180 //

Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen, und so zog sich gegen den jungen Ankömmling ein Gewitter herauf, von welchem er keine Ahnung hatte.

Er befand sich bereits in Berlin. Der Herzog von Olsunna hatte Gründe gefunden, seine Einsamkeit auf Schloß Rheinswalden zuweilen zu unterbrechen und sich darum in Berlin das Palais gekauft, um zuweilen einige Wochen hier zuzubringen. Er befand sich jetzt seit einer Woche zum ersten Male in der Residenz, begleitet von seiner Gemahlin, der früheren Frau Sternau. Gestern war Otto von Rodenstein mit seiner Frau, der Tochter des Herzogs, angekommen und Beide hatten Röschen mitgebracht. Erst heute Morgen war es Curt Helmers möglich gewesen, von Darmstadt nach Berlin zu kommen. Er war kurz vorher im Palais abgestiegen, ehe die Herzogin mit Röschen von ihrer Spaziertour zurückgekehrt war.

Wir werden baldigst erfahren, wie sich das Leben der so befreundeten Familien in Rheinswalden gebildet hatte, und müssen nur erwähnen, daß Curt sehr oft zu militärischen Reisen attachirt worden war und seit einigen Jahren Röschen gar nicht gesehen hatte. Er war erst vor einigen Tagen aus der Türkei zurückgekehrt und hatte, von dienstlichen Pflichten zurückgehalten, noch nicht einmal Zeit gefunden, nach Rheinswalden zu kommen. Und als er dann die Mutter und seinen alten Hauptmann von Rodenstein besuchte, hörte er, daß Röschen bereits nach Berlin abgereist sei.

Jetzt nun stand er in seinem Zimmer im Palais des Herzogs und legte die Paradeuniform an, um seine dienstlichen Besuche zu beginnen. Der Husarenanzug stand ihm ausgezeichnet. Aus dem bereits viel versprechenden Knaben war ein prächtiger junger Mann geworden. Zwar besaß seine Gestalt keine allzu große Ausdehnung in die Länge oder Breite, aber man sah es den kraftvollen Formen an, daß seine Muskeln und Nerven sich in einer ungewöhnlichen Schulung befunden hatten. Von dem tief gebräunten unteren Theile seines Gesichtes stach die hohe, breite, elfenbeinweiße Stirn in eigenthümlicher, aber keineswegs unschöner Weise ab, und wenn seine Oberlippe auch erst nur den Anflug eines Bärtchens zeigte, so lag über seinen Zügen doch ein hoher, männlicher Ernst ausgebreitet, welcher ganz geeignet war, vor dem jugendlichen Offizier Respect einzuflößen. Wer in seine offenen, intelligenten Augen blickte, kam sicherlich zu der Ueberzeugung, daß er keinen gewöhnlichen Durchschnittsmenschen, sondern einen Jüngling vor sich habe, welcher alle Erfordernisse besaß, als Mann Ungewöhnliches zu leisten.

Da rollte die Equipage vor das Thor. Curt trat schnell an das Fenster, um einen Blick hinabzuwerfen, aber er konnte nur noch den Schatten der im Eingange verschwindenden Damen erkennen.

»Röschen«, sagte er, indem ein glückliches Lächeln sich über seine Züge verbreitete. »Ah, wie lange habe ich sie nicht gesehen! Eine ganze Ewigkeit! Sie steht in dem Alter, in welchem man sich in Wochen mehr verändert als in Jahren. Wie werde ich sie sehen? Ich muß doch sogleich hinab!«

Er stieg die Treppe hinab in den Salon, in welchem sich der Herzog befand, um die beiden Damen bei ihrer Rückkehr zu empfangen. Hier im freien Räume des Zimmers, wo Röschen's Erscheinung noch viel mehr zur Geltung kommen konnte, als im engen Wagen, machte sie allerdings noch einen ganz anderen Eindruck. Sternau, ihr Vater, war ja eine hohe, mächtige, männlich schöne Gestalt

// 1181 //

gewesen, und Rosa de Rodriganda, ihre Mutter, hatte sich in Beziehung auf Reiz und Schönheit getrost mit jeder Anderen messen können. So war es also zu erwarten gewesen, daß die Tochter dieser Beiden die vorzüglichen Eigenschaften ihrer Eltern in sich vereinigen werde. Und wirklich war die nordisch blonde Erscheinung Sternau's und die südlich dunkle Persönlichkeit Rosa's in Röschen zu einer Gestaltung zusammengeflossen, deren fast wunderbarer Zauber jedes Herz gefangen nehmen mußte. Sie war das verkörperte Bild einer Juno, einer Hebe und einer Kleopatra zu gleicher Zeit.

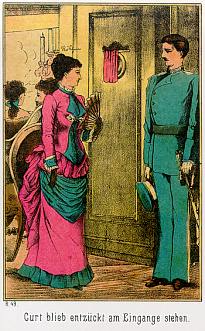

Curt blieb entzückt am Eingänge stehen. Zwar hatte er gedacht, daß sie sich sehr zu ihrem Vortheile entwickeln werde, aber jetzt war es ihm doch, als sei dieses herrliche Wesen von einer Strahlenkrone umleuchtet, von deren Glanz sein Auge geblendet werde. Sie hatte sich nach ihm umgedreht und ihn sofort erkannt.

»Das ist ja Curt, unser guter Curt!« rief sie, indem sie auf ihn zueilte und ihm beide Hände zur Begrüßung entgegenstreckte.

Er versuchte, den gewaltigen Eindruck, unter welchem sein Herz jetzt erbebte, zu bemeistern, verbeugte sich tief vor ihr, nahm eines ihrer kleinen Händchen und führte es leise an seine Lippen. Zu sprechen vermochte er in diesem Moment noch kein Wort. Das Zittern seiner Stimme hätte ihn verrathen.

Sie blickte erstaunt auf ihn, zog die fein gezeichneten Brauen ein wenig in die Höhe und sagte:

»So fremd und förmlich! Kennt der Herr Lieutenant mich nicht mehr?«

»Sie nicht mehr kennen?« fragte er, indem er sich mächtig zusammennahm. »Eher würde ich mich selbst nicht mehr kennen, Hoheit!«

»Hoheit!« rief sie. Sie schlug die Händchen zusammen und stieß jenes goldene Lachen aus, welches man nur aus ihrem Munde so rein, so entzückend zu hören vermochte. »Ah, Sie erinnern sich wohl plötzlich des Umstandes, daß Mama eine Gräfin de Rodriganda war?«

»Allerdings,« antwortete er, ziemlich verlegen.

»Und daß Papa Sternau jedenfalls der Sohn des Herzogs von Olsunna ist?«

»Auch das, Prinzeß!«

»O, nun gar Prinzeß!« lachte sie. »Curt, warum haben Sie denn früher nicht an diese Verhältnisse gedacht? Ich bin Röschen gewesen und Sie waren Curt; so war es und so bleibt es hoffentlich! Oder ist der Herr Lieutenant stolz geworden, seit man ihn zu den Gardehusaren versetzt hat, wie ich höre?«

Erst jetzt betrachtete sie ihn genauer. Das schelmische Lächeln, welches bisher zwei allerliebste Grübchen in ihre Wangen gegraben hatte, verschwand und machte einer feinen, mädchenhaften Röthe Platz. Diese war die unmittelbare Folge des unwillkürlichen Gedankens, daß dieser kleine Curt Helmers doch eine ausgezeichnete Erscheinung geworden war.

Jetzt hatte er seine Aufwallung bemeistert. Mit einem treuen, leuchtenden Blicke ergriff er ihre Hände und in seinen Augen glänzte es feucht, als er im Tone des Glückes sagte:

»Ich danke Ihnen, Röschen! Ich bin noch ganz der Alte, voller Bereitwilligkeit, für Sie durch tausend Feuer zu gehen, oder mich um Ihretwillen mit einer ganzen Armee von Feinden zu schlagen.«

// 1182 //

»Ja, so waren Sie stets als Knabe; Sie haben sich immer für das muthwillige und undankbare Röschen aufgeopfert. Jetzt nun bin ich hoffentlich verständiger und weniger anspruchsvoll geworden. Ich werde Sie wohl nicht durch's Feuer jagen und auch nicht einer ganzen Armee von Feinden gegenüberstellen, obgleich ich wohl gerade heute Veranlassung hätte, Ihnen als meinem tapferen Ritter das Schwert in die Hand zu drücken.«

»Ah, ist's möglich, Röschen? Hat man Sie beleidigt?« fragte er mit blitzenden Augen.

»Ein wenig,« antwortete sie.

Jetzt griff auch der Herzog in das Gespräch ein, indem er sich rasch erkundigte:

»Beleidigt bist Du worden? Von wem, mein Kind?«

»Von einem Lieutenant von Ravenow. Er steht bei den Gardehusaren gerade wie unser Curt. Ich habe diese infame Attaque übrigens sehr siegreich zurückgeschlagen, wie ich glaube; nicht wahr, Großmama?«

»Ja, allerdings,« antwortete die frühere Frau Sternau und jetzige Herzogin von Olsunna. »Ich habe wirklich kaum geglaubt, daß dieses liebe Kind gleich bei seinem ersten Schritte in die Welt eine solche Schlagfertigkeit entwickelt.«

»Ich bin höchst wißbegierig,« meinte der Herzog. »Erzählt doch einmal!«

Man nahm Platz und nun berichtete die Herzogin den Hergang der Sache. Olsunna bewahrte seine Ruhe, aber Curt rückte erregt auf seinem Sessel hin und her. Als die Berichterstatterin geendet hatte, rief er aufspringend:

»Bei Gott, das ist stark! Dieser Mensch muß vor meine Klinge!«

Der Herzog wehrte mit einer Handbewegung ab und sagte ernst:

»Das nicht, lieber Curt! Du würdest Dir gleich bei Deinem Eintritte in das Offizierscorps die Kameraden zu Feinden machen. Ich selbst werde diese Angelegenheit in die Hand nehmen und mir Genugthuung verschaffen.«

»Genugthuung? Sie werden Sie nicht erhalten. Dieser Ravenow wird sich erfolgreich damit entschuldigen, daß er die Damen nicht gekannt hat.«

»Das ist möglich. Er konnte sie allerdings für gewöhnliche Frauen halten, da ich es unterließ, an meinem Wagen ein Wappen anzubringen. Doch ist es dann immer noch an der Zeit, mit der Waffe einzutreten. Ich bin außer Uebung gekommen, aber ich werde, will's Gott, doch noch so viel Gewandtheit besitzen, um diesen Lieutenant selbst bestrafen zu können.«

»Das werde ich auf keinen Fall zugeben, Hoheit!« meinte Curt. »Sie waren lange krank, und wenn Sie sich auch während der letzten Jahre wieder erholt haben, so gehört eine solche Angelegenheit doch in jüngere Hände. Und was die Kameraden betrifft, so bin ich bereits gewarnt worden, daß man gleich bei meinem Eintritte wahrscheinlich Front gegen mich machen werde. Es herrscht bei der Garde ja bekanntlich der Modus, bürgerliche Offiziere einfach todt zu schweigen oder lahm zu maltraitiren. Eine Forderung gegen diesen Ravenow wird mir also nicht mehr Feinde erwecken, als ich außerdem auch bereits finden würde.«

»Darüber läßt sich später sprechen,« meinte der Herzog vorsichtig und begütigend. »Deine letzten Worte aber erinnern mich daran, daß die Stunde fast da ist, in welcher Du beim Kriegsminister zu erscheinen hast. Du bist bei ihm

// 1183 //

gut accreditirt, hast Dich ja auch durch Deine bisherigen Leistungen selbst bestens empfohlen und wirst also einen freundlichen Empfang finden. Ich wünsche, daß dies bei Deiner heutigen Tournee überall der Fall sein mag.«

Damit war die Angelegenheit einstweilen erledigt und Curt verabschiedete sich, um die vorgeschriebenen Besuche bei seinen Vorgesetzten zu machen. Im Stillen gelobte er sich aber, keinem der Offiziere die leiseste Trübung seiner Ehre zu gestatten und insbesondere diesem Ravenow bei erster bester Gelegenheit auf die Finger zu klopfen.

Es wurde für ihn ein hübsches, leichtes, einspänniges Cabriolet bereit gehalten, welches er bestieg, um die immerhin anstrengende Arbeit des sich Vorstellens schneller zu vollenden. Das hübsche Coupee trug ihn zunächst zum Kriegsminister. Er hatte den Befehl erhalten, sich bei demselben vorzustellen, was sonst bei jungen Offizieren, die nur an ihren Regimentscommandeur gewiesen sind, keineswegs der Fall ist. Dieser Umstand bewies ihm, daß man Gründe habe, mit ihm eine für ihn höchst ehrenvolle Ausnahme zu machen. Und eine ganz außerordentliche Bevorzugung war es, daß er nicht zu warten brauchte, sondern sogleich vorgelassen wurde, obgleich im Vorzimmer zahlreiche Personen auf Audienz warteten und es neidisch bemerkten, daß dieser junge Mann den Vortritt er hielt.

Der Minister empfing ihn freundlich, überflog seine Erscheinung mit einem befriedigten Lächeln und sagte:

»Sie sind noch jung, Herr Lieutenant, außerordentlich jung, aber Sie wurden mir warm empfohlen, und ich bin geneigt, diese Empfehlung zu berücksichtigen. Sie haben trotz Ihrer Jugend die militärischen Institutionen mehrerer Theile des Auslandes eingehend studirt und kennen gelernt, ich habe Ihre bezüglichen Arbeiten gelesen und kann Ihnen meinen Beifall nicht versagen. Ich meine, daß Ihr Talent zu guten Hoffnungen berechtigt, und so habe ich den Entschluß gefaßt, Sie im großen Generalstabe zu beschäftigen, sobald Sie in einigen Monaten unser Gardecorps kennen gelernt haben. Ich verhehle Ihnen nicht, daß Sie auf Schwierigkeiten stoßen werden, welche sich auf die Traditionen dieses Corps stützen mögen, und ich ersuche Sie, diese Schwierigkeiten soweit zu ignoriren, als es Ihre Offiziersehre möglich macht. Man wird Ihnen kalt und zurückweisend begegnen, und darum habe ich einige Zeilen verfaßt, welche Sie Ihrem Obersten überreichen sollen. Es ist das allerdings eine Ausnahme, welche den Zweck hat, Ihnen die ersten Schritte zu erleichtern. Gehen Sie mit Gott und lassen Sie mich recht bald erfahren, daß Sie in Ihrem neuen Kreise an Ihrer Stelle sind, obgleich Sie nicht das Glück haben, den exclusiven Kreisen unseres Adels anzugehören.«

Er übergab Curt ein versiegeltes und an den Obersten adressirtes Couvert und machte mit wohlwollender Miene das Zeichen der Entlassung, nachdem er ihn aufmerksam gemacht hatte, sich zunächst auch dem Divisions- und dann dem Brigadecommandeur vorzustellen.

Dieser Anfang war sehr ermutigend, leider aber zeigte sich die Fortsetzung als viel weniger erfreulich. Der Divisionsgeneral ließ sagen, daß er nicht zu Hause sei, trotzdem Curt ihn am Fenster bemerkt hatte, und der Brigadier empfing ihn zwar, aber mit einem sehr finsteren Gesichte.

»Sie heißen Helmers?« fragte er.

// 1184 //

»Zu Befehl, Excellenz.«

»Weiter nicht? Sie haben kein »Von« vor Ihrem Namen?«

»Nein,« antwortete Curt ruhig.

»So kann ich nicht begreifen, wie man Sie zur Garde legen kann!«

Das war eine directe, rücksichtslose Malice, und darum antwortete Curt:

»Vielleicht begreift es Seine Excellenz, der Herr Kriegsminister. ich kenne übrigens kein adeliges Geschlecht, dessen Ahne ein »Von« vor dem Namen gehabt hätte. Sollte die jetzige Generation dieser Geschlechter wirklich höher zu achten sein als der bürgerlich Geborene, so bin ich wenigstens dem Ahnen vollständig ebenbürtig, und das genügt mir.«

Eine solche Zurechtweisung war dem Reitergeneral noch nie geworden. Er kniff die Augen zusammen und versetzte mit scharfer Stimme:

»Wie? Was? Antworten wollen Sie? Ah, das muß man sich merken! Sie sind entlassen. Gehen Sie!«

Curt salutirte und ging. Sein Weg führte ihn zum Obersten. Hier mußte er fast eine Stunde lang antichambriren, obgleich sich kein Mensch im Vorzimmer befand. Endlich wurde er eingelassen. Der Oberst saß am Pulte und drehte ihm in nachhaltiger Weise den Rücken zu. An einem Seitentische schrieb Branden, der Adjutant. Dieser Letztere warf einen einzigen kalten Blick auf den Eintretenden und schrieb dann weiter fort.

Es vergingen einige Minuten, ohne daß es schien, als ob Curt's Eintritt bemerkt worden sei. Da hustete er laut und vernehmlich, vielleicht auch ein wenig malitiös, und nun drehte sich der Oberst langsam um.

»Wer hustet da? Ah, es ist Jemand hier! Wer sind Sie?«

»Lieutenant Helmers, zu ihrem Befehle, Herr Oberst.«

Da erhob sich der Regimentscommandeur, setzte das Monocle ein und betrachtete den Lieutenant mit eisigem Blicke. Als er an dem Aeußeren desselben nicht das Geringste auszusetzen fand, meinte er:

»Also eingetroffen! Melden Sie Ihre Wohnung auf der Adjutantur. Ich muß Ihnen sagen, daß man bei der Garde anspruchsvoll ist. Kennen Sie die Herren Offiziers bereits?«

»Nein.«

»Hm! Werden Sie im Casino speisen?«

»Ich wohne und esse bei Bekannten.«

»Ah so! Hm! Da weiß ich nun allerdings nicht, wie man Sie mit den Herren bekannt machen soll!«

Curt verstand, was man meinte, doch antwortete er in höflichem Tone:

»Ich glaube, es ist Gebrauch, daß die Herren Adjutanten es übernehmen, die Bekanntschaft der Kameraden unter einander zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob ich annehmen muß, daß bei der Garde ein anderer Modus gebräuchlich ist.«

Der Oberst räusperte sich sehr vernehmlich und antwortete:

»Sie können doch unmöglich verlangen, daß man beim Gardecorps, welches doch die Elite des Adels in sich vereinigt, eine so - gelinde gesagt - bürgerliche Gepflogenheit acceptirt - Einem, der in Folge seiner Geburt außerhalb dieses Kreises steht, ist es nicht leicht, in denselben einzudringen. Ein vernünftiger Gärtner

// 1185 //

wird niemals der gemeinen Kartoffel einen Platz anweisen neben der vornehmen Camelie oder Rose -«

»Und doch bringt diese »gemeine« Kartoffel vielen Millionen Heil und Segen, während Rose und Camelie nur für das Auge oder für die - Nase sind,« fiel Curt schnell ein. »Ich bin überzeugt, daß selbst die vom Herrn Oberst erwähnte Elite des Adels eine geschmoorte Rose oder Camelie für ein Unding hält, während die so ordinäre Kartoffel längst den vornehmen Kreis, von welchem ich soeben hörte, siegreich gesprengt hat.«

Der Oberst kniff das Monocle fester ein, warf einen höchst erstaunten Blick auf den Sprecher und sagte in scharfem Tone:

»Herr Lieutenant, ich bin nicht gewohnt, mich unterbrechen zu lassen; merken Sie sich das gefälligst!« Und sich zum Adjutanten wendend, fragte er: »Mein lieber Branden, werden Sie dieser Tage das Casino besuchen?«

»Ich bezweifle es,« antwortete dieser kühl, ohne von seiner Schreiberei aufzublicken. Und mit noch größerer Kälte meinte nun der Oberst zu Curt:

»Sie hören es, Lieutenant. Es wird Ihrem eigenen Ermessen anheimgestellt bleiben, sich auf irgend eine Weise den Herren Offiziers zu nähern.«

Curt nickte sehr gleichgiltig und sagte:

»Ich sehe mich gezwungen, den einzigen Weg zu gehen, den man mir offen gelassen hat. Aber ebenso, wie der Herr Oberst gewohnt ist, sich nicht unterbrechen zu lassen, was ich mir merken soll, gerade so habe ich auch meine Gewohnheiten, und zu diesen gehört, daß ich meinen Weg gehe, ohne mich hindern oder gar aufhalten zu lassen, was man sich gefälligst auch merken möge! Darf ich fragen, wann ich mich zur Verfügung zu stellen habe?«

Bei dieser kühnen Entgegnung hatte sich der Adjutant langsam erhoben; er maß den Sprecher mit einem Blicke, in welchem das feindseligste Erstaunen zu lesen war. Das Gesicht des Obersten zeigte sich vom Zorne tief geröthet, doch beherrschte er sich und sagte in gebieterischem Tone:

»Was kümmern uns Ihre Gewohnheiten! Melden Sie sich morgen punkt neun Uhr vor der Fronte zum Dienste. Jetzt sind Sie entlassen!«

Da zog Curt das Schreiben hervor, überreichte es mit einer dienstlichen Abschiedsbewegung und sagte:

»Zu Befehl, Herr Oberst! Zuvor aber diese Zeilen, welche ich von Sr. Excellenz den Befehl habe zu überreichen.«

Er drehte sich um und verließ sporenklirrend das Zimmer. Der Oberst hielt das Couvert in der Hand, doch sein Auge ruhte auf dem Adjutanten.

»Ein renitenter Kerl!« meinte er zornig.

»Man wird ihm seine Kartoffel unter die Nase reiben,« antwortete dieser.

»Ich kann nicht begreifen, daß die Excellenz ihm eine dienstliche Zufertigung anvertraut! Oder sollte der Inhalt privater Natur sein? Will sehen!«

Er öffnete und las:

»Herr Oberst.

Ueberbringer ist von competenter Seite warm empfohlen. Ich erwarte, daß dies von seinen Kameraden ebenso berücksichtigt werde, wie ich bereit bin, nach Prüfung seiner Fähigkeiten dieselben anzuerkennen. Ich wünsche nicht, daß seine

// 1186 //

bürgerliche Abstammung ihn um das freundliche Willkommen bringe, welches er erwarten wird.«

Der Oberst stand, als er dies gelesen hatte, mit geöffnetem Munde da.

»Alle Teufel!« rief er. »Das ist ja geradezu eine Empfehlung! Und noch dazu vom Minister selbst, eigenhändig geschrieben und adressirt! Aber es kann mir trotzdem nicht einfallen, eine solche Bresche in unseren rein aristokratischen Cirkel sprengen zu lassen. Hier hört selbst die Macht eines Ministers auf. Und dieser Helmers ist mit seinem widerstrebenden Auftreten nicht der Mann, dem zu Liebe man unsere alten, guten und wohlberechtigten Regeln umstürzen möchte.«

Curt fuhr zum Major, bei welchem gerade er zu dieser Zeit der Gegenstand des Gespräches war. Der Rittmeister befand sich mit seiner Frau bei Majors und außerdem gab es da noch einen jungen Lieutenant, welcher ein Verwandter der Letzteren war. Er war heute beim Abschluß der Wette und auch während des Diners zugegen gewesen, hatte sich dabei jedoch sehr schweigsam verhalten und erzählte jetzt den Vorgesetzten und ihren beiden Damen den Vorgang. Dabei kam natürlich die Rede auch auf den neuen, bürgerlichen Kameraden, dessen Eintritt in das Regiment der Adjutant verkündigt hatte. Sowohl der Major als auch der Rittmeister schlossen sich dem allgemeinen Beschlusse, Helmers abweisend zu behandeln, an, aber der Lieutenant meinte mit schöner Freimüthigkeit:

»Man sollte einen solchen Beschluß doch nicht fassen, ohne den Kameraden zuvor kennen gelernt zu haben. Er ist zwar bürgerlich, aber das schließt ja doch nicht aus, ein Ehrenmann zu sein. In diesem Falle muß er sich fürchterlich beleidigt fühlen, er wird mit aller Gewalt provocirt, und es ist nicht abzusehen, welche Händel da entstehen können.«

»Pah, Sie sind zu weichherzig, mein lieber Platen,« meinte der Major. »Das ist ein Jugendfehler. In zehn Jahren werden Sie ähnliche Fälle sicher ganz anders beurtheilen. Es drängt sich keine Krähe ungestraft in den Kreis der Falken und Adler ein. Plebs bleibt Plebs, ich kenne das. Dieser Eindringling wird mir heute jedenfalls seine Antrittsvisite machen und er soll sofort merken, was er von uns zu erwarten hat.«

Bereits während dieser Worte hatte sich das Rollen eines leichten Wagens hören lassen. Jetzt öffnete sich die Thür und der Diener meldete den Lieutenant Helmers.

»Ah, Lupus in fabula!« sagte der Hauptmann, indem er sein Gesicht in strenge Falten legte.

»Eintreten!« befahl der Major, indem er kampfbereit den Schnurrbart strich, sich aber keinen Zoll hoch vom Sitze erhob.

Curt trat ein. Er sah die finsteren Blicke der beiden Offiziers und die zusammengekniffenen, hochmüthigen Augen der Damen; es war ihm nicht zweifelhaft, welcher Empfang ihn auch hier erwartete. Er stellte sich in dienstliche Positur und harrte, bis man ihn anreden werde.

»Wer sind Sie?« fragte der Major schroff.

»Lieutenant Helmers, Herr Major. Ich hörte, daß Ihr Domestik Ihnen diesen Namen bereits nannte.«

// 1187 //

Mit diesen Worten parirte Curt den ersten Hieb. Der Major schien dies nicht zu beachten und fuhr fort:

»Sie waren bereits beim Oberst?«

»Zu dienen!«

»Haben Sie Ihre Instruction wegen Ihres Eintrittes von ihm empfangen?«

»Allerdings.«

»So habe ich nichts hinzuzufügen. Sie mögen abtreten!«

Er hatte nicht die geringste Miene gemacht, sich zu erheben, der Rittmeister ebenso wenig; nur Lieutenant Platen war aufgestanden und hatte Curt mit kameradschaftlicher Freundlichkeit zugenickt. Dieser wendete sich nicht, um das Zimmer zu verlassen, wie erwartet worden war, sondern er ließ seinen Blick über die Herren schweifen und sagte höflich, aber ernst:

»Ich bemerke hier die Abzeichen meiner Schwadron, Herr Major, und bitte Sie um die Güte, mich den Herren vorzustellen. Dann werde ich Ihrem Befehle, »abzutreten«, sofort Folge leisten.«

»Die Herren haben Ihren Namen ja bereits gehört; er ist ja kurz genug, um nicht so schnell vergessen zu werden,« antwortete der Major geringschätzig. »Rittmeister von Codmer und Lieutenant von Platen.«

»Danke!« sagte Curt gleichmüthig. »Jetzt kann ich »abtreten«, obgleich man sich dieses Ausdruckes nur bei Rekruten, nicht aber bei Offizieren zu bedienen pflegt.«

Im nächsten Augenblicke hatte er das Zimmer verlassen. Der Rittmeister sah den Major an und sagte:

»Ein frecher Mensch, auf Ehre!«

»Mir das zu bieten!« rief der Angeredete zornig.

»Pack, bürgerliches Pack! Ohne Anstand und Bildung, wie es ja auch nicht anders zu erwarten war!« beklagte sich eine der Damen.

»Hm, der Herr Kamerad scheint Schneide zu haben,« wagte der Lieutenant zu bemerken. »Man muß vorsichtig mit ihm sein. Ich finde ihn übrigens gar nicht übel - elegant, schöne Haltung, famoses Gesicht. Wenn er mit dem Säbel ebenso schlagfertig ist, wie mit der Zunge, so wird er bald von sich reden machen.«

»Das soll ihm wohl nicht einfallen!« rief der Major. »Man wird ihn darauf aufmerksam machen, daß Duellanten auf die Festung geschickt werden. Ich hoffe, Ihr gutes Herz wird Ihnen keinen Streich spielen, bester Platen!«

»Mein gutes Herz wird nie etwas von mir fordern, was sich nicht mit meiner Ehre verträgt,« antwortete der Lieutenant etwas zweideutig. Die Erscheinung und das ganze Auftreten Curt's hatte ihn sympathisch berührt und er fühlte, daß er diesem neuen Kameraden nicht in ungerechter Feindseligkeit gegenübertreten könne.

Curt kehrte nach Hause zurück, wo er dem Herzoge erzählen mußte, wie er von den Herren empfangen worden war. Als er seinen Bericht beendet hatte, zuckte Olsunna die Achsel und meinte lächelnd:

»Ich habe dies so ziemlich erwartet. Die Garde ist in jedem Lande das exclusivste und stolzeste Corps und hier im Norden soll es ja ein Junkerthum geben, welches seine alten Traditionen mit außerordentlichster Versessenheit vertheidigt. Dich jedoch darf dies nicht beunruhigen, mein lieber Curt. Während Deiner Abwesenheit

// 1188 //

erhielt ich einige Zeilen vom Großherzoge von Hessen, welcher sich in Berlin befindet, und -«

»Der Großherzog in Berlin?« unterbrach ihn Curt schnell. »Wie kommt er nach hier? Ich habe ihn ja erst vorgestern in Darmstadt gesprochen!«

»Er ist per Telegraph zum Könige von Preußen gebeten worden. Ich ersehe aus den Zeilen, daß es sich um irgend eine diplomatische und sehr dringende Angelegenheit handelt. Vielleicht bezieht sie sich auf die Neustellung Hessens zu Preußen, dem es ja im beendeten Kriege feindlich gegenübergestanden hat; vielleicht aber handelt es sich auch um noch weitaussehendere Dinge. Dieser Herr von Bismark ist ein außerordentlicher Kopf und rechnet mit ungewöhnlichen, kühnen Zahlen. Daß die Gegenwart des Großherzogs so verzugslos gewünscht wird, läßt auf wichtige Dinge schließen. Man giebt ihm dadurch den Character eines bedeutenden Mannes und darum wird sein Einfluß eine größere Tiefe erhalten. Dies freut mich auch um Deinetwillen. Der Großherzog bittet mich, zu ihm zu kommen, und ich werde diese Gelegenheit benutzen, ihm zu erzählen, wie man Dich, seinen Schützling, den er so warm empfohlen hat, hier empfängt. Ich bin überzeugt, daß er Dir zu einer glänzenden Genugthuung verhelfen wird.«

Er hielt in seiner Rede inne, horchte und trat an das Fenster. Es hatte unten am Thore ein Wagen angehalten, doch waren die Insassen desselben bereits ausgestiegen, so daß man sie nicht mehr sehen konnte. Dann ließen sich draußen im Vorzimmer laute, muntere Stimmen vernehmen, und ohne eine Anmeldung durch den Diener wurde die Thür geöffnet. In derselben erschien Rosa Sternau, die einstige Gräfin Rosa de Rodriganda. Hinter ihr erblickte man eine sehr schöne, obgleich nicht mehr ganz junge Dame und einen alten Herrn von sehr distinguirtem Aussehen.

»Ah, gefunden, obgleich ich noch nie in Berlin gewesen bin!« rief Rosa, indem sie näher trat.

»Meine liebe Tochter!« jubelte der Herzog voll freudiger Ueberraschung. »Wie ist es möglich, Sie hier zu sehen, so sehr bald nach unserer Trennung?«

Sie eilte auf ihn zu, umarmte und küßte ihn und antwortete:

»Ich komme, Ihnen zwei sehr liebe und hochwillkommene Gäste zuzuführen, lieber Papa. Sehen Sie und rathen Sie!«

Sie deutete auf die anderen beiden Personen, welche hinter ihr eingetreten waren, und der Herzog warf in Folge dessen einen forschenden Blick auf dieselben. Sie hatten ganz das Aussehen sehr vornehmer aber schnell gereister, ermüdeter Touristen. Dieser Ausdruck der Ermüdung war besonders auf dem schönen Angesichte der Dame zu bemerken, denn er wurde bei ihr ganz besonders hervorgehoben durch einen Zug stillen, entsagungsvollen Leidens, welcher in eben demselben Grade sich auch in den Zügen Rosa de Rodriganda's bemerken ließ.

Obgleich der Herzog in dem Herrn sofort einen Engländer erkannte, schüttelte er doch den Kopf und sagte:

»Lassen Sie mich nicht rathen, liebe Tochter, sondern erfreuen Sie mich sofort durch die Bezeichnung der Freude, welche Sie mir bereiten wollen!«

»Nun wohl,« sagte sie. »Dieser Herr ist der für uns so lange Zeit vergeb-

// 1189 //

lich gesuchte und verschollen gewesene Sir Henry Lindsay, Graf von Nothingwell, und diese Dame ist -«

»Miß Amy, die Tochter des verehrten Grafen?« fiel Olsunna schnell ein.

»Allerdings, Papa!«

Da schritt der Herzog auf die Beiden zu, streckte ihnen die Hände entgegen und meinte mit vor Freude strahlendem Angesichte:

»Willkommen, von ganzem Herzen, willkommen! Wir haben nach Ihnen gesucht und geforscht eine ganze Reihe von Jahren, leider vergeblich. Darum ist es für uns fast wunderbar, Sie so unerwartet bei uns zu sehen.«

Sir Lindsay nickte langsam und bedeutungsvoll mit dem Kopfe und sagte:

»Wir haben bereits gehört, wie fleißige und sorgfältige Nachforschungen Sie hielten, um uns zu finden. Ich werde Ihnen erzählen, warum diese Nachforschungen ohne Erfolg blieben. Einstweilen aber will ich bemerken, daß ich aus Mexiko komme, um gewisse diplomatische Aufgaben zu lösen. Das letzte Lebenszeichen, welches in unsere Hände kam, belehrte uns, daß Gräfin Rosa de Rodriganda in Rheinswalden zu finden sei, und ich konnte meiner Tochter den Wunsch nicht abschlagen, diesen Ort aufzusuchen, bevor ich an meine Geschäfte trete. Wir fanden die Gräfin und hörten, daß Sie, herzogliche Durchlaucht, hier zu finden seien; darum reisten wir sofort ab, um uns Ihnen vorzustellen.«

»Daran haben Sie wohl gethan, Sir. Es sollte mich freuen, Ihnen in Beziehung Ihrer diplomatischen Sendung von Nutzen sein zu können. Gestatten Sie mir, Ihnen hier meinen jungen Freund, den Lieutenant Curt Helmers, vorzustellen!«

»Helmers? Diesen Namen kenne ich. So hieß ein Steuermann, dessen Bruder ein berühmter Prairiejäger war.«

»Der Steuermann war mein Vater,« fiel Curt ein.

»Ah, Herr Lieutenant, so bin ich im Stande, Ihnen von ihrem Vater zu erzählen,« sagte der Engländer. »Leider aber kenne ich seine Schicksale nur bis zu dem Augenblicke, an welchem er die Hazienda del Erina verließ.«

Man nahm Platz, um die Unterhaltung fortzusetzen. Amy stand im Begriff, sich auf ein Fauteuil niederzulassen, welches am Fenster stand. Dabei fiel ihr Blick ganz unwillkürlich auf die Straße hinaus; sie stieß einen lauten Ruf der Ueberraschung aus und trat eilig vom Fenster zurück.

»Was ist's? Was überrascht Dich?« fragte ihr Vater, indem er hinzutrat.

»Mein Gott, sehe ich recht? Ist's möglich?« rief sie, auf einen Mann deutend, welcher in einfacher, bürgerlicher Tracht langsamen Schrittes auf dem jenseitigen Trottoir herbeigeschlendert kam. Seine Augen musterten mit einem sehr neugierigen Blicke das herzogliche Palais.

Es war Kapitän Parkert, den wir bereits in Gesellschaft der Offiziere getroffen haben. Er hatte dort seine Ueberraschung bemeistert, als der Name Sternau genannt worden war, und sich fest vorgenommen, das Terrain zu recognosciren. Jetzt nun kam er, und es war ihm sehr angenehm, vis-a-vis des Palastes die Restauration zu bemerken, in welcher er sich leicht erkundigen konnte.

»Meinst Du den Herrn, welcher da drüben geht?« fragte Lindsay, der den Blicken seiner Tochter gefolgt war.

// 1190 //

»Allerdings diesen,« antwortete sie sehr erregt.

»Kennst Du ihn?« fragte er neugierig. »Es wäre fast wunderbar, wenn Du so fern von den Orten, an denen wir bisher lebten, eine Person fändest, die Du kennst.«

»Ob ich ihn kenne? Diesen! Diesen Menschen!« rief sie, bleich vor Erregung. »Ich habe dieses Gesicht in einem Augenblicke gesehen, den ich nie vergessen werde!«

»Wer ist er?«

»Es ist kein Anderer als Landola, der Seeräuber.«

Es ist nicht zu beschreiben, welchen gewaltigen Eindruck diese Worte machten. Die Zuhörer standen einen Augenblick erstaunt, dann aber brach es los.

»Landola, der Kapitän der Pendola?« rief Rosa.

»Kapitän Grandeprise, der Pirat?« rief der Herzog. »Irrst Du Dich nicht?«

»Nein,« antwortete Amy. »Wer dieses Gesicht ein einziges Mal gesehen hat, der kann sich nicht irren.«

Curt allein hatte nichts gesagt. Er war an das Fenster getreten und heftete sein Auge auf den Mann, wie der Adler das seinige auf seinen Raub richtet.

»Er beobachtet unser Haus,« meinte der Herzog.

»Er weiß, daß wir hier wohnen,« fügte Amy hinzu.

»Der Zerstörer unseres Glückes sinnt auf neue Schandthaten,« sagte Rosa.

»Er tritt in jene Restauration,« bemerkte jetzt Curt. »Jedenfalls wird er sich nach uns erkundigen wollen. Ah, er soll bedient werden!«

Er war mit einigen raschen Schritten zur Thür hinaus.

»Curt, halt! Bleibe hier!« rief ihm der Herzog nach, doch vergeblich.

Die Anwesenden hörten, daß er nicht das Haus verließ, sondern die Treppe empor nach seinem Zimmer ging. Der Herzog folgte ihm nach und fand ihn im Begriffe, in höchster Eile seine Uniform abzulegen.

»Was willst Du thun?« fragte er ihn.

»Ich will diesen Menschen überlisten,« antwortete der Gefragte.

»Du? Diesen gewandten Bösewicht? Wirst Du das fertig bringen?«

»Ich hoffe es. Es ist übrigens heute nicht das erste Mal, daß ich ihn sehe.«

»Ah, Du kennst ihn?« fragte der Herzog erstaunt.

»Ja. Ich sah ihn bereits in Rheinswalden einmal. An dem Tage, an welchem ich mich von Hauptmann von Rodenstein verabschiedete, ging ich in den Wald und sah diesen Mann aus der Hütte des Hüters Tombi kommen, ohne daß er mich bemerkte. Als er fort war, frug ich Tombi, wer der Fremde sei, und der Zigeuner sagte, es sei ein Mainzer Bürger, der sich hier im Walde verirrt und ihn nach dem rechten Wege gefragt habe.«

»So hat er also bereits in Rheinswalden nach uns spionirt!«

»Ja, und Tombi ist sein Vertrauter, wie es scheint. Dieser Seeräuber hat mich noch nie gesehen, er kennt mich nicht; ich werde mich umkleiden und ihn sofort aufsuchen. Aus seinen Fragen wird wohl zu hören sein, was er beabsichtigt.«

»Du magst vielleicht recht haben, mein Sohn, aber ich ersuche Dich, recht vorsichtig zu sein. Wir werden unterdessen überlegen, was weiter zu machen ist.«

Der Herzog kehrte beruhigt zu den Damen zurück. Curt aber legte seinen

// 1191 //

einfachsten, bescheidensten Civilanzug an und begab sich dann über die Straße hinüber nach der Restauration. Als er dort eintrat, machte er ein sehr ernstes, enttäuschtes Gesicht, etwa wie ein Bittsteller, welchem sein Gesuch abgeschlagen worden ist.

Kapitän Parkert saß als der einzige Gast, gerade wie Lieutenant Ravenow, an einem Tische. Er hatte Curt aus dem großherzoglichen Palais treten sehen und beschloß sogleich, sich an ihn zu wenden. Als Curt an einem anderen Tische Platz nehmen wollte, sagte er daher:

»Bitte, wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Es ist so einsam hier, und beim Glase pflegt man Gesellschaft vorzuziehen.«

»Ich habe ganz dieselbe Ansicht, mein Herr, und nehme also Ihr Anerbieten an,« antwortete Curt.

»Sie thun recht,« nickte der Kapitän, indem er sein stechendes Auge mit forschendem Ausdrucke auf den jungen Mann richtete. »Mir scheint, daß eine heitere Gesellschaft Ihnen dienlicher ist als die Einsamkeit.«

»Warum?«

»Weil ich bemerke, daß Sie in sehr mißmuthiger Stimmung sind. Sie haben sich jedenfalls geärgert. Vermuthe ich richtig?«

»Hm, Sie mögen recht haben,« murrte Curt, indem er sich ein Glas Bier bestellte. »Große Herren lassen es sich sehr egal sein, ob sie uns gute oder schlechte Laune bereiten.«

»Ah, so ist meine Ahnung richtig. Sie kamen da aus dem großen Hause? Sie haben sich da drüben geärgert. Vielleicht waren Sie Supplikant?«

»Möglich,« lautete die zurückhaltende Antwort.

»Wer wohnt denn eigentlich da drüben?«

»Es ist der Herzog von Olsunna.«

»Das ist doch ein spanischer Name!«

»Ja, er ist Spanier.«

»Reich?«

»Sehr!«

»Hat dieser Herzog eine Herzogin?«

»Das versteht sich!«

»Ah, jetzt besinne ich mich. Ich habe den Namen bereits einmal gehört. Ich glaube, der Herzog soll eine Mesalliance eingegangen sein?«

»Davon weiß ich nichts. So ein Herr nimmt sich doch jedenfalls eine Frau, welche seiner würdig ist.«

»So kennen Sie seine Verhältnisse nicht genau?«

»Glauben Sie, daß ein Herzog einem Supplikanten, für den Sie mich doch gehalten haben, seine Verhältnisse mittheilt?«

»Wer oder was sind Sie?«

Curt machte ein sehr mürrisches Gesicht und antwortete:

»Das thut nichts zur Sache. Sie scheinen auch so ein vornehmer Herr zu sein, und da kümmert es Sie nicht, wie ich heiße und was ich bin.«

Das Gesicht des Kapitäns zeigte nicht die mindeste Mißbilligung über diese

// 1192 //

Antwort. Sein Auge blitzte vielmehr befriedigt auf, und in einem beruhigenden Tone meinte er:

»Abgeblitzt! Das gefällt mir. Ich liebe die verschwiegenen Charakter, denn man kann sich auf sie verlassen. Waren Sie schon oft im Palais da drüben?«

»Nein,« antwortete Curt, allerdings ganz der Wahrheit gemäß.

»Werden Sie wieder hinüberkommen?«

»Ja; ich muß sogar.«

Da rückte ihm der Kapitän näher und fragte mit halber Stimme:

»Hören Sie, junger Mann, Sie gefallen mir. Haben Sie Vermögen?«

»Nein. Ich bin arm.«

»Wollen Sie sich eine gute Gratification verdienen?«

»Hm! Womit?«

»Ich möchte gern die Verhältnisse dieses Herzogs genau erfahren, und da Sie bei ihm wieder Zutritt nehmen, so ist es Ihnen leicht, Verschiedenes zu erfahren. Wollten Sie mir dies mittheilen, so würde ich Ihnen gewiß dankbar sein.«

»Ich will es mir überlegen,« sagte Curt nach einigem Nachdenken.

»Gut, das genügt mir. Ich sehe, daß Sie vorsichtig sind, und das bestärkt mein Vertrauen zu Ihnen. Es ist möglich, daß ich Ihnen sehr nützlich sein kann.« Und indem sein Blick den einfachen Anzug Curt's überflog fügte er hinzu: »Wenn Sie wollen, können Sie sich bei mir ein Sümmchen verdienen, welches Ihnen von Nutzen sein wird. Und dann, nachdem Sie mich als einen Mann kennen gelernt haben, der nicht zu knausern pflegt, werden Sie auch mittheilsamer werden. Ich bin hier fremd und brauche einen Mann, auf den ich mich verlassen kann.«

»Was hat dieser Mann zu thun?« fragte Curt, indem er sich den Anschein gab, als ob er sich über die versteckte Offerte seines Gegenübers freue.

Dieser warf abermals einen seiner stechenden Blicke auf ihn. Curt war einfach gekleidet und gab sich Mühe, ein höchst unbefangenes, alltägliches Gesicht zu zeigen. Dies beruhigte den Kapitän. Er gewann die Ansicht, daß dieser Junge, jedenfalls noch sehr unerfahrene Mensch, dessen Züge übrigens von Klugheit zeugten, sich recht gut und ohne Gefahr benutzen lassen werde, und darum sagte er:

»Sie verschweigen, wer Sie sind. Darf ich wenigstens wissen, wer Ihr Vater ist?«

»Mein Vater ist ein Schiffer.«

»Ah, also gehören Sie nicht zu den vornehmen Leuten. Sie suchen vielleicht eine Stellung?«

»Ich habe sie bereits zugesagt erhalten, aber man macht mir Schwierigkeiten.«

Das war dem Kapitän willkommen. Er sagte mit der Miene eines Protectors:

»Lassen Sie sie fahren. Ich kann Ihnen ein jedenfalls besseres Unterkommen verschaffen, wenn ich sehe, daß Sie sich nützlich zu machen verstehen. Sie müßten allerdings eine kleine Portion Schlauheit besitzen.«

Curt zwinkerte höchst unternehmend mit den Augen und antwortete:

»Daran fehlt es höchst wahrscheinlich nicht, wie Sie bald erkennen sollen.«

»Aber ich müßte erfahren, wer Sie sind und wie Sie heißen.«

»Gut. Sie sollen es erfahren, sobald ich Ihnen bewiesen habe, daß ich zu

// 1193 //

gebrauchen bin. Ich will Ihnen nämlich sagen, daß ich hier an gewissen Orten nicht gut angeschrieben stehe; das veranlaßt mich, vorsichtig zu sein.«

Der Kapitän nickte erfreut. Er gewann die Ansicht, es hier mit einem Menschen zu thun zu haben, der in irgend einer Beziehung mit der bestehenden Ordnung zerfallen sei und sich also zu einem fügsamen Werkzeuge ausbilden lassen werde. Er antwortete:

»Das genügt einstweilen. Ich engagire Sie und gebe Ihnen einen kleinen Vorschuß auf das Honorar für die Dienste, welche Sie mir leisten werden. Hier haben Sie fünf Thaler.«

Er zog die Börse und legte die erwähnte Summe auf den Tisch. Curt jedoch schob das Geld zurück und entgegnete:

»Ich bin nicht so sehr abgebrannt, daß ich eines Vorschusses bedarf, mein Herr. Erst die Arbeit und dann der Lohn; das ist das Richtige. Was habe ich zu thun?«

Das Gesicht des Kapitäns zeigte, daß er sehr zufrieden gestellt sei.

»Ganz wie Sie wollen,« sagte er. »Auch ich bin ein Anhänger Ihres Grundsatzes, den wir also befolgen wollen. Ihr Schaden wird es nicht sein. Was Sie zu thun haben, fragen Sie? Zunächst haben Sie sich zu erkundigen nach dem Herzoge von Olsunna, nach seinen häuslichen Verhältnissen, nach den Gliedern seiner Familie, nach Allem, was er treibt und thut. Vor Allem möchte ich erfahren, welche Personen seines Haushaltes den Namen Sternau führen und ob sich bei ihm Jemand befindet, der Helmers heißt.«

»Das wird nicht schwer zu erfahren sein.«

»Gewiß. Sodann werde ich Sie vielleicht nach Mainz schicken, um eine sehr leichte Aufgabe zu lösen, welche sich auf einen Oberförster bezieht, den ich beobachten lassen möchte. Sie scheinen mir dazu ganz geeignet zu sein.«

»Ah, Sie gehören wohl zur Polizei?«

»Vielleicht,« antwortete der Gefragte mit wichtiger, geheimnißvoller Miene. »Doch habe ich auch ein wenig mit der hohen Politik zu thun. Ich will aufrichtig sein und Ihnen Einiges an vertrauen. Ich hoffe, daß ich es ohne Gefahr thun kann!«

»Richten Sie Ihre Mittheilungen so ein, daß Sie nicht Gefahr laufen können,« lachte Curt.

»Hm, ich bemerke, daß Sie ein kleiner Schlaukopf sind, und das spricht zu Ihren Gunsten. Sie wissen, daß wir im Jahre 1866 stehen und daß Oesterreich von Preußen besiegt worden ist?«

»Wer wüßte dieses nicht!« sagte Curt mit einer ernsten Miene.

»Nun, diese Frage war dumm, aber sie sollte als Einleitung dienen. Oesterreich ist also geschlagen und sucht nach einem Bundesgenossen, um die Scharte auszuwetzen. Diesen Verbündeten scheint es in Frankreich gefunden zu haben. Napoleon hat den Erzherzog Max zum Kaiser von Mexiko gemacht. Nur fragt es sich, ob diese Freundschaft von langer Dauer sein wird. England und Nordamerika wollen Max nicht anerkennen und zwingen Napoleon, seine Truppen zurückzuziehen. Max wird auf sich selbst und Oesterreich angewiesen sein, und dieses Letztere ist durch den deutschen Krieg so geschwächt, daß es ihm unmöglich helfen kann. Das wird

// 1194 //

Mexiko benutzen, um den Kaiserthron umzustürzen. Dadurch werden und müssen in den gesammten politischen Kreisen Verwirrungen entstehen, welche jeder Staat für sich ausnutzen will. Sie finden darum am Hofe des Siegers, hier in Berlin, zahlreiche geheime Emissairs, welche das Terrain zu recognosciren haben, um ihre Regierungen in den Stand zu setzen, den geeigneten Augenblick zu benutzen.«

»Und ein solcher Emissair -« fiel Curt ein.

»Nun?«

»Sind auch Sie?«

»Allerdings,« nickte der Kapitän.

»Welche Regierung vertreten Sie?«

»Das bleibt Ihnen zunächst noch Geheimniß. Ich machte Ihnen diese Mittheilung nur, um Ihnen zu zeigen, daß ich im Stande bin, Ihnen eine Zukunft zu geben, wenn ich Sie geschickt und treu finde. Ihre nächste Aufgabe ist, Alles auszuforschen, was mit dem Namen Olsunna in Verbindung steht.«

»Und wenn ich dies gethan habe, wie und wo kann ich Ihnen das Resultat mittheilen?«

»Ich sehe, daß ich Ihnen aus meinem Namen kein Geheimniß machen darf, wie Sie mir aus dem Ihrigen. Uebrigens werden Sie finden, daß ich Ihren Rath befolgt und Ihnen nur so viel mitgetheilt habe, als ich ohne Gefahr konnte. Mein Name ist Kapitän Parkert und ich logire im Magdeburger Hofe. In dieses Gasthaus kommen Sie, sobald Sie mir irgend etwas mitzutheilen haben.«

»Möglich, daß dies sehr bald geschieht,« sagte Curt zweideutig.

»Ich hoffe es,« meinte Parkert, sein Glas austrinkend. »Ich denke, daß es zu unserem beiderseitigen Vortheile sein wird, daß wir uns kennen gelernt haben. Für den Fall, daß Sie recht bald etwas erfahren, muß ich Ihnen sagen, daß ich vor zwei Stunden nicht in meinem Gasthofe zu finden bin. Adieu!«

»Adieu!«

Der Kapitän reichte Curt die Hand hin; dieser jedoch that, als bemerke er dieses nicht, und verbeugte sich blos, vorsichtshalber aber wie ein Mensch, der nicht geübt ist, eine elegante Verneigung zu Stande zu bringen. Parkert ging und Curt blieb allein zurück.

Wie kam es, daß dieser verschlagene Seeräuber so aufrichtig gewesen war? Hatte das ehrliche Gesicht des Offiziers ihn zu dieser unvorsichtigen Vertrauensseligkeit hingerissen? Oder war es auch hier wie so oft der Fall, daß der Bösewicht gerade dann, wenn er meint, seinen ganzen Scharfsinn angewendet zu haben, den größten Fehler macht?

Diese Frage legte Curt sich vor, doch ohne sie sich beantworten zu können. Eins aber sah er ein: Er mußte schleunigst die zwei Stunden benutzen, um im »Magdeburger Hofe« das Terrain zu recognosciren. Hier handelte es sich nicht blos um private, sondern auch politische Machinationen.

Er erkundigte sich beim Wirthe, wie das Gasthaus zu finden sei, bezahlte sein Bier und ging. Da er gesehen hatte, daß der Kapitän sich nach der entgegengesetzten Richtung entfernte, so konnte er ziemlich sicher sein, von ihm nicht überrascht zu werden.

Er erreichte das Haus, trat in die Gaststube und verlangte zu trinken. Ein

// 1195 //

Kellnermädchen brachte ihm das Verlangte. Es fiel ihm auf, daß sie ihm mit einer erfreuten Miene zulächelte. Er sah ihr fragend in das hübsche Gesicht; sie mochte dies als Aufforderung nehmen und sagte:

»Kennen Sie mich nicht mehr, Herr Lieutenant?«

Er besann sich und da kam ihm plötzlich eine heimathliche Erinnerung.

»Sapperlot!« sagte er. »Ist's wahr? Sind Sie nicht Uhlmann's Bertha aus Bodenheim?«

»Ja, die bin ich,« lachte sie fröhlich. »Ich bin oft in Rheinswalden gewesen und habe Sie da gesehen.«

»Aber ich Sie nicht seit mehreren Jahren, und dies ist der Grund, daß ich Sie nicht sogleich erkannt habe. Wie aber kommen Sie nach Berlin?«

»Bei uns sind der Geschwister zu viele, und da meinte der Vater, ich solle es einmal mit einer Condition versuchen. Ich ging in meine jetzige Stellung, weil der Wirth hier ein entfernter Verwandter von mir ist.«

»Das ist mir außerordentlich lieb. Ich freue mich sehr, gerade Sie hier zu finden.«

»Warum?«

»Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.«

»Thun Sie es, Herr Lieutenant! Wenn ich Ihnen einen Wunsch erfüllen kann, so thue ich es herzlich gern.«

»Vor allen Dingen ersuche ich Sie, es hier nicht hören zu lassen, daß ich Offizier bin. Wohnt ein Kapitän Parkert bei Ihnen?«

»Ja, seit kurzer Zeit. Er hat die Nummer zwölf.«

»Mit wem verkehrt er?«

»Mit Niemand. Er geht sehr viel aus. Nur ein einziger Herr war hier, der mit ihm sprechen wollte.«

»Wer war es?«

»Er nannte keinen Namen, aber er wollte in einiger Zeit wiederkommen.«

»Konnten Sie aus seinem Aeußeren nicht darauf schließen, was er sei?«

»Er kam mir vor wie ein Offizier in Civil. Sein Gesicht war sehr von der Sonne verbrannt und er sprach das Deutsch fast wie ein Franzose.«

»Hm! Sie sagten, daß der Kapitän Nummer zwölf habe?«

»Ja.«

»Ist Nummer elf besetzt?«

»Ja, aber sie liegt in einem anderen Corridore. Nummer zwölf ist ein Eckzimmer.«

»Und Nummer dreizehn?«

»Steht leer.«

»Ist eine starke Wand zwischen den beiden Zimmern?

»Nein. Sie sind sogar durch eine Thür verbunden, welche jedoch verschlossen ist.«

»So könnte man vielleicht in Nummer dreizehn verstehen, was in Nummer zwölf gesprochen wird?«

»Ja, wenn man nicht zu leise redet.« Und mit einem schlauen Lächeln fuhr sie fort: »Sie haben wohl ein Interesse an diesem Parkert?«

// 1196 //

»Allerdings; aber es darf es Niemand wissen!«

»O, ich bin verschwiegen. Uebrigens dieser Mensch gefällt mir nicht, und einem so lieben Landsmanne, wie Sie sind, kann man wohl gern einen Gefallen thun!«

»Darf ich Nummer dreizehn einmal ansehen?«

»Das versteht sich!«

»Aber möglichst ohne daß es Jemand bemerkt.«

»Keine Sorge! Es befindet sich Niemand von der Bedienung oben. Ich hole Ihnen den Schlüssel und Sie gehen einfach die Treppe hinauf. Rechts ist's die vorletzte Thür; die letzte führt nach Nummer zwölf.«

Sie entfernte sich und brachte sehr bald den Schlüssel, den sie ihm heimlich zusteckte. Er verließ bald darauf das Zimmer, stieg die Treppe empor und fand den Corridor leer. Der Schlüssel öffnete ihm die betreffende Thür und er fand eine Schlafstube, in welcher sich ein Bett, ein Kleiderschrank, ein Waschtisch, ein Tisch nebst Sopha und zwei Stühlen befanden. Die Thür war verschlossen und zwar von beiden Seiten, wie er bemerkte. Er öffnete den Schrank und fand ihn leer. Die Thür desselben ging auf, ohne das mindeste Geräusch zu verursachen.

Vollständig zufriedengestellt, kehrte er nach unten zurück, ohne von irgend Jemand bemerkt worden zu sein. Als die Kellnerin wieder zu ihm trat, um den Schlüssel wieder in Empfang zu nehmen, fragte sie:

»Gefunden?«

»Ja,« nickte er.

»Wie es scheint, möchten Sie den Kapitän einmal belauschen?«

»Das ist allerdings mein Wunsch. Gibt er seinen Schlüssel ab, wenn er ausgeht?«

»Nein. Er thut sehr geheimnißvoll mit seinen Effecten. Er bleibt sogar im Zimmer, wenn dasselbe aufgeräumt und gesäubert wird, und wenn er fortgeht, so steckt er seinen Schlüssel ein, ohne daran zu denken, daß doch jeder Wirth einen Hauptschlüssel hat.«

»Hm! Wollen Sie mich einmal in Nummer dreizehn lassen, wenn er in seinem Zimmer Besuch hat?«

»Gern!«

»Ich werde Ihnen sehr erkenntlich sein!«

»Darauf reflectire ich nicht. Ich thue es Ihnen zu Liebe und weil ich ihn nicht leiden kann. Aber ich hatte vergessen, Ihnen zu sagen, daß er sich ausbedungen hat, daß Nummer dreizehn leer bleibe. Er bezahlt dieses Zimmer mit.«

»Das dient mir zum Beweise, daß er sich mit Heimlichkeiten befaßt, welche mir von Werth sein dürften. Ah, wer ist das?«

Es trat nämlich in diesem Augenblicke ein Mann ein, bei dessen Anblicke der Lieutenant eine rege Ueberraschung nicht verbergen konnte.

»Das ist der Herr, welcher bereits einmal nach dem Kapitän gefragt hat. Ich sagte Ihnen bereits, daß er in einiger Zeit wiederkommen wolle.«

»Und er hat also seinen Namen nicht genannt?«

»Nein. Es scheint, Sie kennen ihn?«

// 1197 //

»Menschen sehen sich zuweilen ähnlich,« antwortete Curt ausweichend. »Er nimmt die Weinkarte. Bedienen Sie ihn!«

Das Mädchen trat zu dem neu angekommenen Gaste, welcher sie fragte, ob der Kapitän bereits zurück gekommen sei. Als er hörte, daß dies noch nicht der Fall sei, bat er um eine Flasche Bordeaux, welchen er auch erhielt, und mit der Miene eines Kenners kostete.

»Er ist es wahrhaftig!« dachte Curt. »In dieser Weise trinkt nur ein Franzose den Wein seines Landes. Was aber will General Douai hier in Berlin? Sollten sich wirklich diplomatische Heimlichkeiten vorbereiten, von denen die preußische Regierung vielleicht nichts wissen darf? Ich muß diese Unterredung wirklich belauschen. Es ist leicht möglich, daß ich etwas erfahre, was von Wichtigkeit ist.«

Es war keine Zeit zu verlieren, denn kam der Kapitän zurück, so war es zu spät. Darum gab Curt dem Mädchen einen Wink. Sie nickte unbemerkt, that, als ob sie die Tische abzuwischen habe, und kam dabei an den seinigen.

»Ich muß hinauf,« sagte er leise. »Die Unterredung scheint eine wichtige zu werden, und darum ist es möglich, daß der Kapitän sich vorher überzeugt, daß Niemand in Nummer dreizehn ist. Er kann den Schlüssel verlangen; darum darf ich ihn nicht behalten.«

»So werde ich Sie einschließen. Aber er wird Sie ja sehen, sobald er in das Zimmer blickt!«

»Ich verstecke mich in den Kleiderschrank.«

»Und wenn er diesen öffnet?«

»Ich ziehe den Schlüssel ab.«

»Können Sie von innen die Thür so fest zuhalten, daß er sie nicht auf bringt?

»Das wird schwierig sein. Giebt es hier vielleicht einen Bohrer?«

»Ich will nachsehen. Der Hausknecht hat einen Werkzeugkasten.«

»Gut. Geben Sie mir einen Wink, wenn Sie fertig sind, dann gehen wir nach oben, und Sie lassen mich wieder heraus, sobald der Mann dort fortgegangen ist.«

Nach kaum einigen Minuten gab ihm das Mädchen, welches beim Hausknecht gewesen war, das verabredete Zeichen. Er bezahlte seine Zeche und that, als ob er gehe. Er traf die Kellnerin draußen im Flur. Sie führte ihn nach Nummer dreizehn, gab ihm den Bohrer, schloß ihn ein und verließ ihn dann, indem sie den Schlüssel mitnahm.

Er öffnete den Schrank, zog den Schlüssel ab und steckte ihn ein. Nun setzte er sich in den vollständig leeren Schrank und schraubte den Bohrer in die Innenseite der Thür fest ein. Dadurch erhielt er einen Handgriff, mit dessen Hilfe es ihm leicht war, die Thür so fest anzuziehen, als ob sie verschlossen sei. Der Schrank war breit und tief genug, um einen angenehmen Sitz zu gewähren.

Nun wartete Curt auf die Dinge, die da kommen sollten. Es verging eine Viertel-, eine halbe Stunde, ohne daß Jemand sich hören ließ. Es verstrich noch eine halbe Stunde, da endlich waren die Schritte zweier Personen zu vernehmen, die den Corridor herabkamen. Ein Schlüssel wurde in das Schloß der Nummer dreizehn gesteckt und die Thür geöffnet.

// 1198 //

»Sie wohnen hier?« fragte eine fremde Stimme auf Französisch.

»Nein,« antwortete ein Anderer, an dessen Ton Curt ihn sogleich als den Kapitän erkannte. »Ich wohne nebenan, habe aber dieses Zimmer mit genommen, um sicher zu sein, daß ich nicht belauscht werde. Auch jetzt blicke ich herein, nur um mich zu überzeugen, daß sich Niemand hier befindet. Man kann nie vorsichtig genug sein.«

Er trat in das Zimmer, blickte unter das Bett, ebenso unter das Sopha und kam dann an den Schrank.

»Der ist verschlossen,« sagte er, indem er versuchte, die Thür abzuziehen.

Curt verhielt sich dabei vollständig bewegungslos und hielt den Bohrer fest, so daß der Kapitän nicht zu öffnen vermochte.

»Alles in Ordnung. Kommen Sie!« sagte dieser zu dem Anderen und verließ das Zimmer.

Curt hörte, daß sie nach Nummer zwölf gingen und dort sich niedersetzten. Das Geräusch, welches dabei durch die hin- und hergerückten Stühle verursacht wurde, erlaubte es ihm, den Schrank ungehört zu verlassen. Er setzte sich leise einen Stuhl an die Verbindungsthür, nahm darauf Platz und begann zu horchen.

»Sputen wir uns,« hörte er den Kapitän sagen, »ich habe nicht viel Zeit übrig, da ich anderswo erwartet werde. Man hat hier nicht die mindeste Ahnung, daß ich die Interessen Spaniens hier verfolge. Man hält mich vielmehr für einen Amerikaner, welcher im Rücken des Gesandten für die Vereinigten Staaten agirt. Dies giebt mir Gelegenheit, mehr zu hören, als man mir anderen Falles wissen lassen würde. Ihr Avis habe ich gestern erhalten und Sie also heute erwartet.«

»Aber meine Geduld doch ungebührlich lange auf die Probe gestellt,« meinte der Franzose in einem Tone, welcher errathen ließ, daß er nicht die Absicht hege, sich mit dem Kapitän auf die gleiche Stufe zu stellen. »Ich war bereits einmal hier und habe auch jetzt über eine Stunde gewartet.«

»Wichtige Geschäfte, Excellenz!« versuchte der Kapitän, sich zu entschuldigen.

»Pah! Ihr wichtigstes Geschäft war, mich hier zu erwarten. Sie wissen, daß ich incognito hier bin, daß Niemand mich erkennen darf. Sie hatten dafür zu sorgen, mich nicht in die fatale Lage zu bringen, im Gastzimmer eines öffentlichen Hauses auf Sie warten zu müssen. Man kennt mich; es sind viele Porträts von mir verbreitet. Wie nun, wenn sich zufälliger Weise Jemand hier befunden hätte, der mich kennt, und dann ausgeplaudert hätte, daß General Douai in Berlin ist. Man weiß, daß ich in Mexiko gekämpft habe und vom Kaiser der Franzosen zurückgerufen wurde, um statt des Schwertes die Feder des Diplomaten in die Hand zu nehmen; man weiß ferner, daß mein Bruder der Erzieher des französischen Kronprinzen ist, daß man mir also nur Angelegenheiten von Wichtigkeit anvertrauen wird. Werde ich hier erkannt, so ist meine Mission verunglückt. Ich habe mit Ihnen, mit Rußland, Oesterreich und Italien zu verhandeln. Seine Excellenz, der Minister des Auswärtigen, hat mich beauftragt, Ihnen ein Memoriale zu überreichen, dessen Inhalt Sie darüber aufklärt, wie Sie sich in Folge der zwischen mir und dem Leiter der Madrider Politik vereinbarten Abmachungen hier zu verhalten haben. Hier ist es. Nehmen Sie gefälligst sofort Einsicht und sagen Sie mir, was Ihnen vielleicht unklar erscheint.«

// 1199 //

»Ich danke, Excellenz!«

Es trat eine längere Stille ein, während welcher Curt nichts vernahm, als nur das Rascheln von Papier. Dann sagte der Kapitän:

»Diese Paragraphen sind so deutlich, daß an eine Unklarheit gar nicht zu denken ist.«

»Gut. Recapituliren wir! Der Kaiser hat diesen Schwächling Max zum Herrscher von Mexiko gemacht; Nordamerika, eifersüchtig darüber, verlangt, daß Frankreich seine Truppen aus Mexiko ziehe und Max seinem Schicksale überlasse -«

»Spanien schließt sich dieser Forderung an -«

»Allerdings. Es betrachtet sich ja als den alleinigen, rechtmäßigen Besitzer dieses schönen, aber von ihm verwahrlosten Landes. Der Kaiser ist erbötig, auf die Forderung Spaniens einzugehen, wenn dieses zu dem Gegendienste bereit ist, den er erwartet.«

»Welcher ist es?«

»Preußen will sich zum Herrn von Deutschland, von Europa machen; es muß gedemüthigt werden, man muß Rache für Sadowa nehmen. Der Kaiser bereitet sich vor, Preußen den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Im Falle dieses unabweisbaren Krieges müssen wir sicher sein, daß unser Rücken gedeckt ist. Dieser Herr von Bismark aber ist schlau und gewaltthätig; er wird, um uns zu schwächen, Spanien auffordern, die Grenze zu besetzen. Wir jedoch dürfen unsere Heere nur dann mit Vertrauen marschiren lassen, wenn wir überzeugt sind, jenseits der Pyrenäen keine Feinde zu haben. Darum ist Napoleon nur dann bereit, seine Truppen aus Mexiko zurückzuziehen, wenn Spanien sich bei einem Kriege zwischen Frankreich und Deutschland neutral erklärt. Die diesbezüglichen Verhandlungen sind abgeschlossen und der Vertrag ist unterzeichnet. Sie haben eine Abschrift desselben nun in den Händen. Die Lage der Sache ist nun folgende: Frankreich marschirt gegen Deutschland oder vielmehr Preußen; Spanien bleibt neutral; Rußland unterstützt uns, indem es die Grenze Preußens besetzt und einen Aufstand Polens vindizirt; mit Oesterreich und Italien ist noch zu verhandeln. Ich reise von hier nach Petersburg, Sie aber sondiren die hiesigen Verhältnisse und geben Ihrem Minister genaue Nachricht. Jetzt gehe ich zum russischen Gesandten. Sie werden mich begleiten, um ihm zu beweisen, daß Frankreich von Spanien nichts zu fürchten hat.«

»Ich stehe sofort zur Disposition, da ich nur dieses Memoriale zu verschließen habe.«

Curt hörte einen Schlüssel klirren.

»Ist das Document in diesem Handköfferchen auch wirklich sicher aufgehoben?« fragte Douai.

»Ganz gewiß,« antwortete der Kapitän. »Uebrigens nehme ich ja den Schlüssel meines Zimmers mit.«

»So kommen Sie!«

Die Beiden verließen Nummer zwölf. Curt hörte, daß die Thür verschlossen wurde. Es war ihm ganz eigenthümlich zu Muthe. Er befand sich jetzt im Besitze einer heimlichen Machination gegen Deutschland. Welch einen ungeheuren

// 1200 //

Ende der fünfzigsten Lieferung – Fortsetzung folgt.