Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben,

wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.

(Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, IV, 3) ...

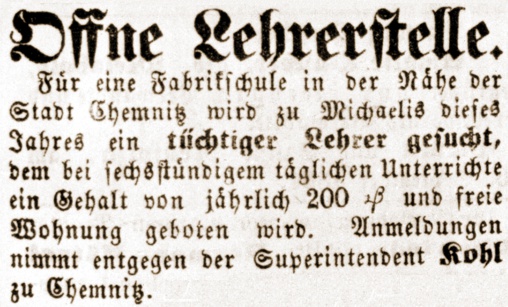

Nachdem Karl May im September 1861 mit einem eindrucksvollen ›guten‹

Zeugnis aus dem Lehrerseminar in Plauen entlassen worden war, schien die

Zukunft des Neunzehnjährigen gesichert. Als Hilfslehrer zunächst an der

Armenschule in Glauchau tätig, wird er von seinem Zimmervermieter, dem

Kaufmann Ernst Theodor Meinhold, überrascht, als er dessen junge Ehefrau

Henriette küsst. Die Schulbehörde duldet diese Liebelei nicht und entlässt

May, der nun genötigt ist, sich beim Superintendenten Robert Kohl in

Chemnitz vorzustellen, um eine unbegehrte Stelle an den Fabrikschulen der

Firmen Solbrig und Clauß in Altchemnitz anzunehmen.

Baumwollspinnerei von Mittländer (um 1840), später von Julius Friedrich Clauß in Altchemnitz und Harthau (Archiv Dr. Hainer Plaul).

Kammgarnspinnerei von Ackermann & Co (um 1840), später von Carl Friedrich Solbrig in Altchemnitz (Archiv Dr. Hainer Plaul).

Kurz vor Weihnachten kommt es dann zu jenen Ereignissen, die für May so

verhängnisvoll werden sollten:

»Der Fabrikherr, dessen Schule mir anvertraut worden war, hatte

kontraktlich für Logis für mich zu sorgen. Er machte sich das leicht.

Einer seiner Buchhalter besaß auch freies Logis, Stube mit Schlafstube. Er

hatte bisher beides allein besessen; nun wurde ich zu ihm einquartiert; er

mußte mit mir teilen. Hierdurch verlor er seine Selbständigkeit und seine

Bequemlichkeit; ich genierte ihn an allen Ecken und Enden, und so läßt es

sich gar wohl begreifen, daß ich ihm nicht sonderlich willkommen war und

ihm der Gedanke nahe lag, sich auf irgend eine Weise von dieser Störung zu

befreien. Im übrigen kam ich ganz gut mit ihm aus. Ich war ihm möglichst

gefällig und behandelte ihn, da ich sah, daß er das wünschte, als den

eigentlichen Herrn des Logis. Das verpflichtete ihn zur

Gegenfreundlichkeit. Die Gelegenheit hierzu fand sich sehr bald. Er hatte

von seinen Eltern eine neue Taschenuhr bekommen. Seine alte, die er nun

nicht mehr brauchte, hing unbenutzt an einem Nagel an der Wand. Sie hatte

einen Wert von höchstens zwanzig Mark. Er bot sie mir zum Kaufe an, weil

ich keine besaß; ich lehnte aber ab, denn wenn ich mir einmal eine Uhr

kaufte, so sollte es eine neue, bessere sein. Freilich stand dies noch in

weitem Felde, weil ich zuvor meine Schulden abzuzahlen hatte. Da machte er

selbst mir den Vorschlag, seine alte Uhr, wenn ich in die Schule gehe, zu

mir zu stecken, da ich doch zur Pünktlichkeit verpflichtet sei. Ich ging

darauf ein und war ihm dankbar dafür. In der ersten Zeit hing ich die Uhr,

sobald ich aus der Schule zurückkehrte, sofort an den Nagel zurück. Später

unterblieb das zuweilen; ich behielt sie noch stundenlang in der Tasche,

denn eine so auffällige Betonung, daß sie nicht mir gehöre, kam mir nicht

gewissenhaft sondern lächerlich vor. Schließlich nahm ich sie sogar auf

Ausgängen mit und hing sie erst am Abende, nach meiner Heimkehr, an Ort

und Stelle. Ein wirklich freundschaftlicher oder gar herzlicher Umgang

fand nicht zwischen uns statt. Er duldete mich notgedrungen und ließ es

mich zuweilen absichtlich merken, daß ihm die Teilung seiner Wohnung nicht

behage.

Da kam Weihnacht. Ich teilte ihm mit, daß ich die

Feiertage bei den Eltern zubringen würde, und verabschiedete mich von ihm,

weil ich nach Schluß der Schule gleich abreisen wollte, ohne erst in die

Wohnung zurückzukehren. Als die letzte Schulstunde vorüber war, fuhr ich

nach Ernstt[h]al, nur eine Bahnstunde lang, also gar nicht weit. Die Uhr

zurückzulassen, daran hatte ich in meiner Ferienfreude nicht gedacht. Als

ich bemerkte, daß sie sich in meiner Tasche befand, war mir das sehr

gleichgültig. Ich war mir ja nicht der geringsten unlautern Absicht

bewußt. Dieser Abend bei den Eltern war ein so glücklicher. Ich hatte die

Schülerzeit hinter mir; ich besaß ein Amt; ich bekam Gehalt. Der Anfang

zum Aufstieg war da. Morgen war heiliger Abend. Wir begannen schon heut

die Christbescherung vorzubereiten.

[…] als ich früh erwachte, war der Vormittag

schon fast vorüber, und ich mußte nach dem Hohensteiner Christmarkt, um

noch einige kleine Einkäufe zur Bescherung für die Schwestern zu machen.

Dort traf ich einen Gendarm, der mich fragte, ob ich der Lehrer May sei.

Als ich dies bejahte, forderte er mich auf, mit ihm nach dem Rathause zu

kommen, zur Polizei, wo man eine Befragung für mich habe. Ich ging mit,

vollständig ahnungslos.«[1]

Mays Angaben aus ›Mein Leben und Streben‹ (die Prozessakten sind nicht erhalten) werden in der Sekundärliteratur teilweise bezweifelt und dementsprechend modifiziert dargestellt. In seiner Monographie schreibt Hans Wollschläger: »Am 21. 12. 61 fährt er in die Weihnachtsferien nach Hause; – da wird er am 2. Feiertag ganz plötzlich im Hohensteiner Gasthof ›Drei Schwanen‹ verhaftet, wo er gerade Billard spielt.«[2] Dies sieht der Biograph Hainer Plaul anders: Der »letzte Schultag vor dem Weihnachtsfest war nach der Praxis jener Zeit der 24. 12., ein Dienstag. Seinen letzten Unterricht hatte May an diesem Tage […], und zwar zwischen vierzehn und sechzehn Uhr, zu erteilen.«[3]

War der 24. Dezember wirklich ein Schultag? Ist es vorstellbar, dass May bis sechzehn Uhr unterrichtet haben soll? Der Heiligabend ist zwar nach dem Kirchengesetz kein Feiertag, dennoch finden diverse Gottesdienste und die Christbescherung an diesem Tag statt. Deshalb wird nach Volksempfinden der Heiligabend als zusätzlicher Festtag wahrgenommen.[4] Schickt man Kinder an einem solchen Tag in die Schule?

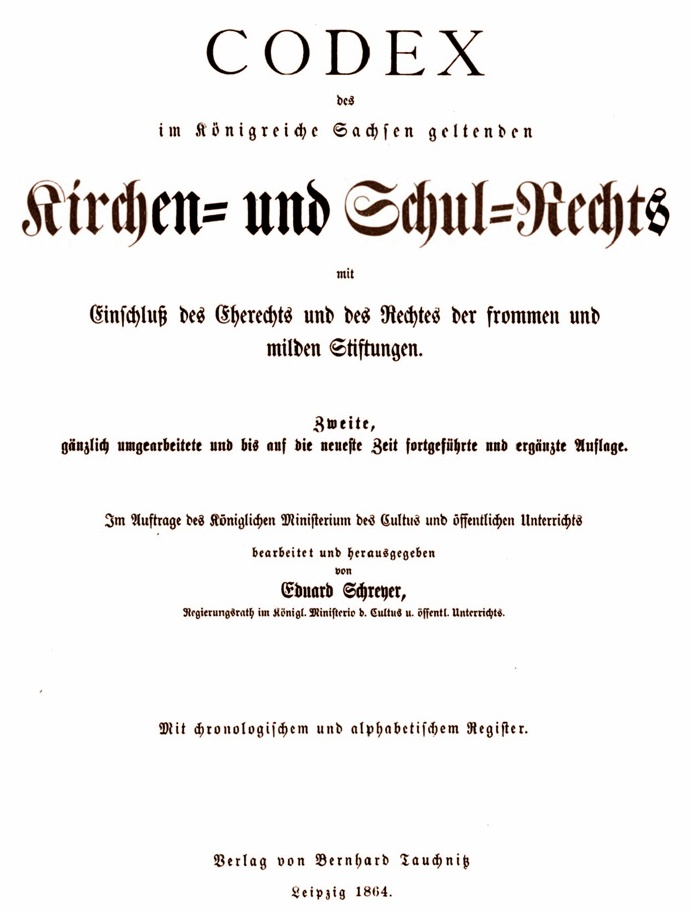

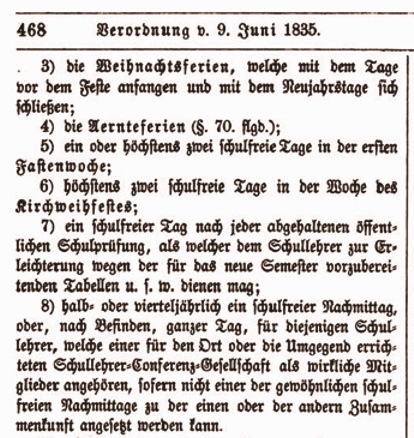

May schreibt abweichend von Wollschläger und Plaul, er sei am Tag vor dem heiligen Abend nach Ernstthal gefahren. Wessen Zeitangabe ist korrekt? Die Antwort findet man im Codex des im Königreiche Sachsen geltenden Kirchen- und Schul-Rechts. In Sachen »Schulfreie Zeit betreffend« heißt es: »die Weihnachtsferien, welche mit dem Tage vor dem Feste anfangen und mit dem Neujahrstage sich schließen; […]«[5] Somit ging die Ferienzeit von Heiligabend (mit dem Tage vor dem Feste) bis einschließlich Neujahr.

Die umfassende Dissertation ›Volksschule, Politik und Kirche in Sachsen‹ von Hans-Martin Moderow (Universität Leipzig 2006) nennt ebenfalls die damals üblichen Ferienzeiten:

»Schulferien legte die Verordnung (§§ 66-74) zu Ostern

(sieben Tage ab Gründonnerstag), Pfingsten (Sonnabend bis Mittwoch

einschließlich), Weihnachten (24. Dezember bis Neujahr), für die Kinder ab

zehn Jahren vier Wochen in der Erntezeit (mit Pflicht zum weiteren Besuch

der Religionsstunden), ein bis zwei Tage in der ersten Fastenwoche (also

nach Aschermittwoch), bis zu zwei Tage zur Kirchweih (örtlich

unterschiedliche Termine) und alle drei bis sechs Monate ein halber oder

ganzer Tag für Konferenzen der Schullehrer fest. Die kirchlichen

Verpflichtungen der Schullehrer wie z. B. Begräbnisse sollten so gelegt

werden, daß der Schulbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wurde.«[6]

Mays Unterricht endete entsprechend der gesetzlichen Regelung am 23.

Dezember 1861. Seine Lehrtätigkeit hätte er dann wieder nach den Ferien am

2. Januar 1862 aufnehmen müssen, wozu es nicht mehr kam:

»Meine Bestürzung war unbeschreiblich. Ein einziger klarer, ruhiger Gedanke hätte mich gerettet, aber er blieb aus. Ich brauchte die Uhr einfach nur vorzuzeigen und die Wahrheit zu sagen, so war alles gut; aber ich stand vor Schreck wie im Fieber und handelte wie im Fieber. Die Uhr verschwand, nicht wieder in der Tasche, sondern im Anzuge, wohin sie nicht gehörte, und kaum war dies geschehen, so kehrte der Gendarm zurück, um mich abzuholen. Mache ich es mit dem, was nun geschah, so kurz wie möglich! Ich beging den Wahnsinn, den Besitz der Uhr in Abrede zu stellen; sie wurde aber, als man nach ihr suchte, gefunden. So vernichtete mich also die Lüge, anstatt daß sie mich rettete; das tut sie ja immer; ich war ein – – – Dieb! Ich wurde nach Chemnitz vor den Untersuchungsrichter geschafft, brachte die Weihnachtsfeiertage anstatt bei den Eltern hinter Schloß und Riegel zu […].«[7]

Am 27. Dezember 1861 informierte das Gerichtsamt, namentlich der Aktuar Jecker, die Superintendentur:

»Der Fabrikschullehrer Mai in Altchemnitz befindet sich wegen Diebstahls hier in Haft und hat die Ansichnahme einer Uhr, einer Tabakspfeife und einer Cigarrenspitze, seinem Stubengenossen gehörend, eingeräumt, wiewohl er läugnet, dieß in gewinnsüchtiger Absicht gethan zu haben.«[8]

»[…] glaubwürdig«, so Hans Wollschläger, »ist die auf die Uhr, die angeblich mit Zustimmung des Eigners öfter schon entliehene, sich beschränkende Selbstdarstellung durchaus […]«.[9]

Hainer Plaul äußert sich kritischer:

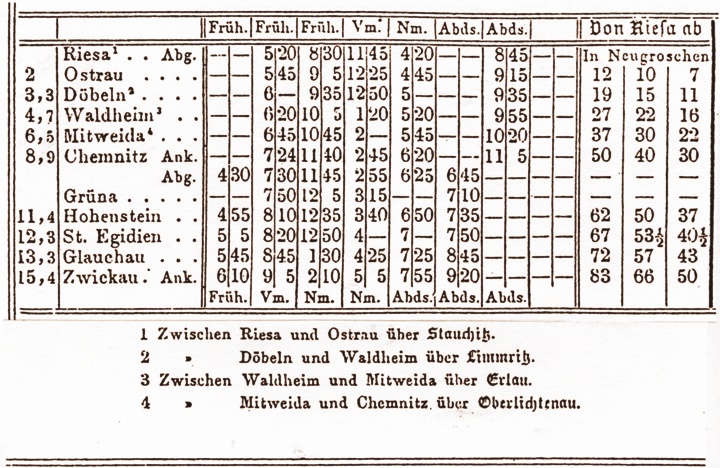

»Hätte er die entliehenen Gegenstände vor seiner Heimreise noch zurückbringen wollen, wäre dafür […] ein Fußmarsch von einer halben Stunde bis zu seiner Wohnung notwendig gewesen. Anschließend hatte er von dort den Rückweg in Richtung Chemnitz antreten müssen und dabei bis zum Bahnhof gut eine Stunde gebraucht. Da jedoch seit dem 9. Januar 1860 mit dem Haltepunkt ›Nicolaivorstadt‹ an der Strecke Chemnitz-Zwickau eine zweite Chemnitzer Eisenbahnstation eröffnet worden war, die näher zu Altchemnitz lag als der Chemnitzer Bahnhof und die er natürlich hätte benutzen können, wäre sogar noch Zeit gewonnen worden, wenigstens soviel, dass sie seinen Aufenthalt in der Wohnung gut ausgeglichen hätte. […] Wie ein Blick in den für das zweite Halbjahr 1861 gültigen Fahrplan zeigt [siehe Faksimile auf der Seite 8 unten], fuhr der nächste Zug nach Hohenstein-Ernstthal erst knapp zweieinhalb Stunden nach Mays Dienstschluss bei Solbrig von Chemnitz aus ab […]. Er hatte also genügend Zeit, Uhr, Tabakspfeife und Zigarrenspitze wieder zurückzutragen und darüber hinaus sogar noch Gelegenheit, Weihnachtseinkäufe für Eltern, Großmutter und Geschwister zu besorgen.«[10]

Plaul geht von einem halbstündigen Fußweg zwischen den Fabriken aus. Als Quelle nennt er »eine Mitteilung der Schulaufsichtsbehörde vom 26. September 1861 an einen Mitbewerber Karl Mays auf die Stelle als Fabrikschullehrer, der allerdings bald wieder absprang: ›Sie wohnen, soviel ich weiß, in der Nähe (sic!) der oberen Schule u. haben bis zur niederen herunter sehr gute Chaussee, ohngefähr ½ Stündchen.‹«[11]

Dass der Mitbewerber bald wieder absprang, verwundert nicht, wenn man sich etwas genauer mit der Wegstrecke beschäftigt. Auch hier gibt es eine andere Version. Der Superintendent Robert Kohl gibt in einem Schreiben vom 28. Dezember 1861 an die ›Königliche Kreis-Direction zu Zwickau‹ eine »beinahe dreiviertelstündige Entfernung der Schulen«[12] an.

Die beiden Schulen sind inklusive der Firmen von Solbrig und

Clauß nicht mehr vorhanden; ihr ehemaliger Standort, heute weitgehend von

der Natur zurückerobert, ist immerhin bekannt. Um die genaue Wegzeit zu

ermitteln, unternahmen die Ehepaare Bauer und Harder am 6. August 2011

eine Wanderung. Die Schrittgeschwindigkeit kann als straff bezeichnet

werden. Der Fußweg (ca. 3,8 km) dauerte 45 Minuten.[13]

Somit ist Robert Kohls Aussage mit der ›beinahe dreiviertelstündigen

Entfernung‹ annähernd korrekt.

Lokaltermin nach 150 Jahren. Hartmut Bauer und Ralf Harder am Standort der ehemaligen Claußschen Fabrikschule. Das Gebäude (Bild oben) wurde Anfang der 1950er Jahre abgetragen.

Erinnern wir uns: Mays letzter Unterricht in der Solbrigschen Fabrikschule

ging bis sechzehn Uhr. Hainer Plaul geht davon aus, dass damit der Dienst

vor Weihnachten endete.[14] Wirklich?

»Dem Schullehrer selbst oblag ›die Verpflichtung, die Reinigung der Schulstube zu besorgen.‹« –»Wände, Fußböden […] in der Schulstube müssen stets [sic!] reinlich und in der sorgfältigesten Ordnung erhalten werden […]«.[15] Und eine solche ›Reinigung‹ war an einem Wintertag gewiss zeitraubender, wenn der Schneematsch von den Schuhen der Schüler taute. Neben der gewissenhaften gründlichen Säuberung – es war schließlich der letzte Schultag vor den Ferien – dürfte May noch mit beruflichen Schreibarbeiten beschäftigt gewesen sein. Sehr wahrscheinlich musste er sich ferner um den Ofen, der den Klassenraum beheizte, kümmern. Überdies gebot es die Höflichkeit, sich mit angemessenen Weihnachtsgrüßen von Führungspersönlichkeiten der Fabrik zu verabschieden. Er durfte auf keinen Fall unangenehm auffallen. Erst wenige Tage zuvor war May vom Diakon Eduard Otto Pfützner, der als Lokalschulinspektor für die Altchemnitzer Fabrikschulen zuständig war, denunziert worden. Er fand am 10. Dezember in der Fabrikschule Solbrig »weder Lehrer, noch Schüler«[16] im Klassenraum vor. Die Angelegenheit klärte sich schließlich auf, weil May sich in der anderen Fabrikschule aufzuhalten hatte.

Man wird davon ausgehen können, dass Karl May die

Solbrigsche Fabrikschule nicht vor 16.30 Uhr, eher später, verließ. Hätte

er die Taschenuhr mit den Rauchutensilien seinem Stubennachbar

zurückgebracht, wäre er frühestens um 17.15 Uhr dort angekommen. Die

Wohnung befand sich in Harthau auf dem Gelände der Claußschen Fabrik

direkt an der Grenze zu Altchemnitz.[17]

Gegen 17.20 Uhr hätte er dann nach der Rückgabe umkehren und endlich den

Weg zum Haltepunkt ›Nicolaivorstadt‹ antreten können.

Weitere 45 Minuten wären vergangen, bis May sich wieder in der Nähe der

Solbrigschen Fabrik befunden hätte, weitere 25 Minuten (auch diese

Entfernung wurde überprüft) zum Haltepunkt ›Nicolaivorstadt‹. Unter

optimalen Laufbedingungen hätte dann die Taschenuhr ›halb Sieben‹

angezeigt. Hierbei ist jedoch im besonderen Maße die Jahreszeit zu

berücksichtigen. Nach 16 Uhr ist die abendliche Dämmerung bereits in

vollem Gange. In jenen Jahren gab es noch keine Straßenbeleuchtung, sodass

nach Sonnenuntergang weitgehend Dunkelheit herrschte. Im ›Chemnitzer

Anzeiger‹ wurde vermeldet: »Nach vielen Regentagen war am 18. d. M. nachts

Schnee und Frost eingetreten und hat bis jetzt fortgedauert.« Über

Weihnachten hatte sich dann das Wetter beruhigt: »Die Schneedecke ist

allerdings zur Schlittenfahrt viel zu leicht und auf den gangbarsten

Straßen wieder ganz verschwunden. Die Kälte ist am Tage, namentlich bei

hellem Sonnenschein, sehr gering.«[18]

Und im ›Chemnitzer Tageblatt und Anzeiger‹ ist vermerkt, »[…] daß der Frost sehr mäßig, die Luft ruhig ist«.[19]. Heutzutage gilt als mäßiger Frost der Bereich von -4° C bis -10° C.[20]

Vor Weihnachten herrschten jedenfalls echte winterliche Verhältnisse. Für May war deshalb ein Fußmarsch mit etwas Reisegepäck ohne Straßenbeleuchtung bei Schnee und Glätte naturgemäß mühsam und langwierig. Jeder, der einmal einen längeren Winterspaziergang gemacht hat, weiß, dass gewohnte Wege länger als üblich dauern. Es ist gewiss nicht übertrieben, wenn man witterungsbedingt auf die gesamte Laufzeit 20 Minuten hinzurechnet.

Vielleicht hätte Karl May gerade noch den letzten Zug nach Hohenstein (planmäßige Abfahrt vom weiter entfernten Bahnhof Chemnitz 18.45 Uhr, ca. 5 Minuten später vom Haltepunkt ›Nicolaivorstadt‹) erreichen können. Ein rechtzeitiges Eintreffen vor Ankunft des vorherigen Zuges gegen 18.30 Uhr wäre unter den genannten Bedingungen keinesfalls möglich gewesen.

Man kann verstehen, dass May es nicht darauf ankommen lassen wollte, den letzten Zug zu verpassen. Und wer läuft schon, wenn er verreisen will, bei Wind und Wetter über anderthalb Stunden, ca. 7,6 Kilometer, zwischen zwei Schulen hin und her? Karl May hatte sich arglos am Morgen des 23. Dezember 1861 von seinem Stubennachbarn verabschiedet. Er hatte die geliehenen Gegenstände mehrmals benutzt. Konnte er denn ahnen, dass ihm eine Verwendung über die Feiertage als Diebstahl ausgelegt würde? Diese Frage ist von zentraler Bedeutung. Es ist deshalb angeraten, einen Blick auf den Stubennachbarn Mays zu werfen.

Der stolze Besitzer zweier Uhren war, wie Hainer Plaul ermittelte, Expedient in der Spinnerei-Fabrik von Julius Friedrich Clauß.[21] In der ursprünglichen Bedeutung »war der Expedient für das Kassen- und Rechnungswesen, das Führen von Verzeichnissen und Übersichten und auch für die Aktenverwaltung in Institutionen zuständig«.[22] Wenn May in seiner Autobiographie »Buchhalter« schreibt, war dies gar nicht einmal wissentlich falsch.

Jahrzehntelang blieb der Name des Expedienten unbekannt. Eine der Schwestern Karl Mays erinnerte sich in einem Gespräch mit dem May-Forscher Ludwig Patsch, dass er »Scheinpflug« geheißen habe.[23] Der Biograph Klaus Hoffmann identifizierte ihn später als Hermann Julius Scheunpflug, nannte jedoch die Quelle nicht. Hainer Plaul verdanken wir die fehlenden Informationen: »May logierte zusammen mit seinem Zimmergenossen, dessen Name nunmehr mit Hermann Julius Scheunpflug bestätigt werden kann, im Wohngebäude der Familien Mittländer und Clauß, das sich auf Harthauer Flur befand und dort die Brandkatasternummer 3 führte.«[24]

Was war Scheunpflug (1820–?) für ein Mensch? Wie ist sein Charakter einzuschätzen? Obwohl man nur weniges über ihn weiß, ist seine Psyche einsehbar. Er war der Sohn eines Mädchenschullehrers und wuchs offensichtlich in guten Verhältnissen auf. Als er 1852 bei seiner Anmeldung in Chemnitz den Beruf Kaufmann angab, fügte er hinzu, dass er privatisiere. Demnach lebte er von seinem Vermögen.[25] »Dass er später zwei Uhren besessen haben soll«, ist, wie Plaul treffend kommentiert, »unbedingt glaubhaft«.[26] Irgendwann waren seine finanziellen Mittel aufgebraucht, denn aus reiner Langeweile wird er nicht Expedient geworden sein. Seine kleine Wohnung befand sich auf dem Firmengelände in Harthau, weitab vom pulsierenden Chemnitzer Stadtzentrum.

Welch ein gesellschaftlicher Abstieg für Scheunpflug, der das Privatisieren gewohnt war, und wie demütigend muss es für ihn gewesen sein, als er Stube nebst Schlafstube mit einem Neunzehnjährigen zu teilen hatte! Darüber hinaus trafen Generationen und gesellschaftliche Wesensmerkmale aufeinander: Scheunpflug mehr als doppelt so alt wie May aus besserem Hause kommend, May ein armer Webersohn, der sich nicht einmal eine Uhr für seinen Schulunterricht leisten konnte.

»Ich war ihm möglichst gefällig und behandelte ihn, da ich sah, daß er das wünschte, als den eigentlichen Herrn des Logis.«[27] Diese Aussage Mays offenbart anschaulich die Rangfolge in der unerwünschten Wohngemeinschaft. Gönnerhaft, als wäre Scheunpflug steinreich, sind folgende Äußerungen vorstellbar:

»Wie, Sie haben keine Uhr? So etwas gibt es? – Wollen Sie meine zweite kaufen? – Oh, Sie haben kein Geld? Gut, ich leihe sie ihnen, solange sie sich keine leisten können. Sie hängt dort am Nagel …«

»Möchten Sie rauchen? Sicher möchten Sie rauchen! Als ich in Ihrem Alter war, habe ich regelmäßig den besten Tabak geraucht. Schauen Sie mal, dort befindet sich meine exquisite Sammlung an Pfeifen. Bedienen Sie sich nur …«

So ähnlich dürfte es gewesen sein. Nach wenigen Wochen hatte Scheunpflug dann von diesem Hierarchie-Spiel genug. Möglicherweise kam ihm der junge Lehrer zu gebildet daher. May spürte den schwelenden Konflikt: »ich genierte ihn an allen Ecken und Enden, und so läßt es sich gar wohl begreifen, daß ich ihm nicht sonderlich willkommen war und ihm der Gedanke nahe lag, sich auf irgend eine Weise von dieser Störung zu befreien.«[28]

In ›Der Weg zum Glück‹ (1886–1888) wird Scheunpflugs Herangehensweise genau beschrieben:

»Wir hätten ihm Etwas in seine Truhe stecken können, meine Uhr oder meinen Geldbeutel [= Tabaksbeutel]. Dann hätten wir aussuchen lassen. Er wäre der Dieb gewesen und hätte in das Gefängniß gemüßt.«[29]

Karl May war zu jung und unerfahren, um eine existenzvernichtende Intrige zu vermuten. Ahnungslos verließ er am 23. Dezember gegen 16.30 Uhr die Solbrigsche Fabrikschule. Er wählte vermutlich die Richtung zum Haltepunkt Nicolaivorstadt. Dort in der Nähe angekommen, kehrte er vielleicht im ›Goldenen Löwen‹[30] ein, um sich die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges bei einem Glas Grog zu vertreiben. Um 18.30 Uhr fuhr er dann nach Hohenstein.

Dass Julius Hermann Scheunpflug bereits am selben Abend die Polizei aufsuchte, ist eher unwahrscheinlich. Am nächsten Morgen muss er jedoch Anzeige gegen Karl May erstattet haben. Ob er zuvor den Lokalschulinspektor Pfützner informierte, ist nicht mehr feststellbar.[31] Da May u. a. des Diebstahls einer Uhr bezichtigt wurde, war ein sofortiges Handeln der Behörden erforderlich. Er hätte ja das corpus delicti über die Weihnachtsfeiertage verkaufen oder verschenken können.

Um 12.35 Uhr dürfte ein Gendarm aus Chemnitz mit dem Zug in

Hohenstein eingetroffen sein.[32] Sein Weg

führte ihn zunächst zum Ernstthaler Rathaus, um dort den diensthabenden

Polizeibeamten zu kontaktieren.[33] Das

nächste Ziel war wenige Minuten später die gegenüberliegende Wohnung von

Mays Eltern. Bekanntlich war Karl May nicht anwesend: »[…] als ich früh

erwachte, war der Vormittag schon fast vorüber, und ich mußte nach dem

Hohensteiner Christmarkt, um noch einige kleine Einkäufe zur Bescherung

für die Schwestern zu machen.«[34]

Mays Verhaftung erfolgte dann nach 13.00 Uhr auf dem Christmarkt. Die Behauptung, er sei erst am 26. Dezember beim Billardspiel im Hohensteiner Gasthof ›Zu den drei Schwanen‹ verhaftet worden, »stammt von Mays ärgstem Gegner Rudolf Lebius […] und geht auf Mitteilungen von dessen Ernstthaler Gewährsmann Richard Krügel […] zurück.«[35]

Eine völlig unglaubwürdige Quelle: Jahrzehnte später will sich Krügel an solche Details erinnern, obwohl er May nur sehr flüchtig kannte und bei dessen Verhaftung gar nicht anwesend war! Erwiesenermaßen hat er sich vielfältige Räuberpistolen über ihn ausgedacht, die der Nachwelt längst als Lüge und üble Nachrede bekannt sind.[36]

Im Gasthof ›Zu den Drei

Schwanen‹ (Fachwerkeckgebäude, Bildmitte) wurde Karl May nicht verhaftet.

Allerdings kann sich das heutige Hotel ›Drei Schwanen‹ damit rühmen, dass

der Dichter im Vorgängerbau deklamierte (Archiv Wolfgang Hallmann).

Sehr wahrscheinlich ging der Chemnitzer Gendarm gemeinsam mit seinem

Ernstthaler Kollegen zum Hohensteiner Christmarkt. Während der

nachgeschickte Beamte den ahnungslosen May erst einmal beobachtete und

dann ansprach, dürfte der ortskundige Polizist den zuständigen Beamten im

Rathaus informiert haben.

Dort wurde Karl May »zunächst in die Wohnstube geführt,

nicht in das Bureau. Da saß eine Frau und nähte. Wessen Frau, darüber

bitte ich, schweigen zu dürfen. Sie war eine gute Bekannte meiner Mutter,

eine Schulkameradin von ihr, und sah mich mit angstvollen Augen an. Der

Gendarm gebot mir, mich niederzusetzen, und ging für kurze Zeit hinaus,

seine Meldung zu machen. Das benutzte die Frau, mich hastig zu fragen:

›Sie sind arretiert! Wissen Sie das?‹

›Nein‹, antwortete ich, tödlich erschrocken.

›Warum?‹

›Sie sollen Ihrem Mietkameraden seine Taschenuhr

gestohlen haben! Wenn man sie bei Ihnen findet, bekommen Sie Gefängnis und

werden als Lehrer abgesetzt!‹

Mir flimmerten die Augen. Ich hatte das Gefühl,

als habe mich jemand mit einer Keule auf den Kopf geschlagen. […]

›Aber die ist ja gar nicht gestohlen, sondern nur

geborgt!‹ stammelte ich, indem ich sie aus der Tasche zog.

›Das glaubt man Ihnen nicht! Weg damit! Geben Sie

sie ihm heimlich wieder, doch lassen Sie sie jetzt nicht sehen! Schnell,

schnell!‹

Meine Bestürzung war unbeschreiblich. Ein

einziger klarer, ruhiger Gedanke hätte mich gerettet, aber er blieb aus.«[37]

Wenn auch der Name jener Frau, eine »Schulkameradin« seiner Mutter, unbekannt ist, psychologisch glaubhaft ist Mays Darstellung allemal, denn ein Diebstahl lag gewiss nicht vor. Wäre er tatsächlich ein Dieb gewesen, so hätte er sich sagen müssen, dass nur er als Hauptverdächtigter in Frage käme; »die Entdeckung wäre ihm von vornherein sicher gewesen.«[38] Hätte er dann die Uhr überhaupt mit sich geführt? Alles spricht dafür, dass sie nur geborgt war.

In seinem anonym verfassten Roman ›Der verlorne Sohn oder Der Fürst des Elends‹ (1884–1886) schildert May das Schicksal des jungen Mechanikers Wilhelm Fels, der sich Material für eine Auftragsarbeit ausborgt. Er wird schließlich des Diebstahls bezichtigt und zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt.[39] Gleiches widerfuhr auch May selbst:

»Ich wurde nach Chemnitz vor den Untersuchungsrichter geschafft, brachte die Weihnachtsfeiertage anstatt bei den Eltern hinter Schloß und Riegel zu und wurde zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt.«[40]

Wie May sich am 24. Dezember 1861 gefühlt haben muss, ist im Kapitel ›Die Weihnacht des Gefangenen‹ seines Romans ›Waldröschen‹ (1882–1884) nachzulesen:

»Es war der heilige Christabend. […] Es brach die Stunde an, an welcher sich Diejenigen, welche sich lieben, beschenken. Sternau dachte der Seinen; er dachte an Rodriganda und – er weinte, weinte wie ein Kind.«[41]

Ebenso war die Stimmung in Mays Elternhaus bedrückend. Die Hoffnung auf eine baldige Freilassung erfüllte sich nicht. Was war da zu tun? In der großen Not suchte der besorgte Vater Heinrich August May im Bekanntenkreis nach einer Lösung. Es war vermutlich eine Ernstthaler Kirchen- oder Lehrerpersönlichkeit, die unter seinem Namen am 2. Weihnachtsfeiertag einen gut formulierten Brief an den Superintendenten Robert Kohl schrieb:

»Dass Vorgekommene versetzt mich, sowie

meine ganze Familie in den tiefsten Kummer, da wir durchaus gar nicht

wißen, wie sich eigentlich die Sache verhält.

Ich kann kaum glauben, daß mein Sohn die Uhr in

der Absicht an sich genommen hat, um einen Diebstahl begehen zu wollen,

ich glaube vielmehr, daß er es gethan hat, besagte Uhr während der

Feiertags Ferien zu benutzen und sie dann stillschweigend wieder an den

Ort ihrer Bestimmung hinzubringen. […]

Sollte die kaum begonnene Laufbahn meines Sohnes

schon eine andere werden, und vielleicht eine solche, welche mit der

größten Ungewißheit umgeben ist, welch ein unüberwindlicher Schmerz würde

das für uns alle werden.«[42]

Und so kam es: Die Uhren-Affäre »hatte wie ein Schlag auf

mich gewirkt, wie ein Schlag über den Kopf, unter dessen Wucht man in sich

selbst zusammenbricht. Und ich brach zusammen! Ich stand zwar wieder auf,

doch nur äußerlich; innerlich blieb ich in dumpfer Betäubung liegen;

wochenlang, ja monatelang. Daß es grad zur Weihnachtszeit geschehen war,

hatte die Wirkung verdoppelt. Ob ich mich an einen Rechtsanwalt wendete,

ob ich Berufung eingelegt, appelliert oder sonst irgend ein Rechtsmittel

ergriffen habe, das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, daß ich sechs

Wochen lang in einer Zelle wohnte, zwei andere Männer mit mir.«[43]

In dem nicht mehr vorhandenen Chemnitzer Bretturm (neben dem heutigen

Chemnitz-Plaza gelegen) war Karl May vom 8. September bis 20. Oktober 1862

untergebracht.[44]

Von diesem traumatischen Erlebnis konnte May sich niemals mehr befreien, auch nicht literarisch. Im ›Verlornen Sohn‹ kauft der Buchbinder Wilhelm Heilmann seinem sterbenden Paten eine Taschenuhr ab, von der dann behauptet wird, er hätte sie gestohlen. Aufgrund dieser Anschuldigung wird er unschuldig inhaftiert. Noch Jahrzehnte später fühlte May sich als Autor nicht dazu in der Lage, die Heilmann-Episode positiv enden zu lassen, weil die Uhren-Affäre in der Realität einst soviel Unglück über seine Familie gebracht hatte.[45] Während Wilhelm Heilmann vor den Untersuchungsrichter muss, wird Wilhelm Fels am selben Tag (!) nach seiner sechswöchigen Gefängnisstrafe entlassen.[46] In dieser 1885 anonym entstandenen Romanpassage nimmt Karl May im Grunde genommen die Schilderungen seiner Autobiographie vorweg und erhöht somit deren Glaubwürdigkeit.[47]

»Aus heutiger Sicht«, so der Jurist Jürgen Seul, »stellte die Uhrenaffäre nur die unbesonnene Handlungsweise eines Heranwachsenden dar, der keine strafrechtliche Relevanz zukommt. Das heutige Strafgesetzbuch kennt nur die strafbare unbefugte Benutzung bei Kraftfahrzeugen und Fahrrädern; für die von May benutzten Gegenstände sieht es keine Bestrafung vor. Aber auch unter dem Blickwinkel eines Diebstahlsvorwurfs gelangt man bei May zu keinem anderen Ergebnis, denn das entscheidende subjektive Element, der Vorsatz, sich die Gegenstände des Zimmerkollegen anzueignen, sie also auch nach den Weihnachtsferien nicht wieder zurückzugeben, lässt sich bei May nicht nachweisen. Alle Umstände lassen stattdessen nur den Schluss zu, dass May die Gegenstände von Anfang an zurückgeben wollte, also ohne kriminelle Intention handelte. Über den Grund, warum das Gerichtsamt Chemnitz sechs Wochen Gefängnis aussprach, lässt sich nur mutmaßen, doch es scheint wahrscheinlich, dass man auch Mays Verhalten in Waldenburg[48], die Meinhold-Affäre sowie seine gesamte Personalakte zur Beurteilung seiner Täterpersönlichkeit herangezogen hatte und zu einem ungünstigen Ergebnis gekommen war.«[49]

Ferner führt Seul aus, »dass sich May allenfalls einer widerrechtlichen Benutzung fremder Sachen im Sinne des Art. 330 des sächsischen Strafgesetzbuches strafbar gemacht hatte. Dieses Delikt existierte einige Jahre später mit Einführung des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 nicht mehr.«[50]

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Strafrechtler Claus Roxin:

»Karl May wäre […] nicht ins Gefängnis geworfen worden. Er wäre vermutlich sogar wegen Mangels an Beweisen freigesprochen worden; hätte man ihn verurteilt, so wäre ihm als Heranwachsendem (§ 105 des Jugendgerichtsgesetzes) eine der nicht diskriminierenden Sanktionen des Jugendstrafrechts auferlegt worden; und selbst wenn man ihn nach den Regeln des Erwachsenenstrafrechts behandelt hätte, wäre er mit einer wenig erheblichen Geldstrafe bedacht worden. Da aber dies alles nicht geschah, das Leben eines jungen Menschen vielmehr – guten Gewissens und ahnungslos – zerbrochen wurde, kann es keinen strafrechtlich Erfahrenen geben, der es verwunderlich findet, daß der Gedemütigte sich nunmehr anschickte, den Spieß umzudrehen, die ihm verschlossenen einflußreichen Positionen mit der Kraft seiner pseudo-logischen Begabung zu usurpieren und den Menschen seine Überlegenheit in triumphalen Auftritten fühlbar zu machen.«[51]

Am 20. Juni 1863 wird Karl Mays Name aus der Liste der sächsischen Schulamtskandidaten gestrichen. Die Erteilung von Privatunterricht wird ihm ausdrücklich untersagt.[52] Aus psychisch-seelischer Verstörung gleitet er dadurch in den Abgrund:

»Es war, als ob ich aus jener Zelle, in der ich sechs Wochen lang eingekerkert gewesen war, eine ganze Menge unsichtbarer Verbrecherexistenzen mit heimgebracht hätte, die es nun als ihre Aufgabe betrachteten, sich bei mir einzunisten und mich ihnen gleichgesinnt zu machen. […] Und wenn ich mich dagegen sträubte, so wurden sie lauter, um mich zu betäuben und so zu ermüden, daß ich die Kraft zum Widerstand verlor. Die Hauptsache war, daß ich mich rächen sollte, rächen an dem Eigentümer jener Uhr, der mich angezeigt hatte, nur um mich aus seiner Wohnung loszuwerden, rächen an der Polizei, rächen an dem Richter, rächen am Staate, an der Menschheit, überhaupt an jedermann! Ich war ein Mustermensch, weiß, rein und unschuldig wie ein Lamm. Die Welt hatte mich betrogen um meine Zukunft, um mein Lebensglück. Wodurch? Dadurch, daß ich das blieb, wozu sie mich gemacht hatte, nämlich ein Verbrecher.«[53]

Der finanzielle Schaden, den May mit seinen bizarren Delikten bis 1869 herbeiführte (es spricht einiges für eine verminderte Schuldfähigkeit[54]), erreichte insgesamt keine 1000 Mark. Dafür war er insgesamt über sieben Jahre inhaftiert. Die Höhe der Strafe ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. »May hat […] später, als er zu Geld gekommen war, viele tausend Mark an Bedürftige verschenkt, er hat auch sein gesamtes Vermögen und alle innerhalb der Schutzfrist noch zu erzielenden Einnahmen aus seinen Werken einer mildtätigen Stiftung hinterlassen. Auch ist der Läuterungsgedanke«, wie Claus Roxin anmerkt, »eine der Grundtendenzen seines Werkes – nicht überall zu dessen literarischem Vorteil«[56].

Was bleibt nach alledem noch zu sagen? Mays Geniestreich, sich zum auflagenstärksten Autor deutscher Sprache emporzuarbeiten, wäre ohne die Intrige des Herrn Scheunpflug gewiss ausgeblieben; er wäre vermutlich Schullehrer geblieben. Hätte er des Weiteren die Schriftstellerlaufbahn eingeschlagen, wären seine Texte ohne die Verarbeitung seiner traumatischen Erlebnisse, ohne seine seelischen Erfahrungen in den Strafanstalten nicht von dieser Faszinationskraft geprägt. Ein zweifelhafter Ruhm für jenen Expedienten. Letztlich verdanken wir Scheunpflug die vielen unvergesslichen Lesestunden mit Karl May. Es sei ihm deshalb nach über 150 Jahren verziehen. – – –

Anmerkungen

[1] Karl May: ›Mein Leben

und Streben‹, Freiburg [1910], S. 103ff.

[2] Hans Wollschläger: ›Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens‹, Zürich 1976, S. 29.

[3] Hainer Plaul: Anhang zum Reprint ›Mein Leben und Streben‹, Hildesheim · New York 1997, Anm. 105, S. 370*f.

[4] Laut Mitteilung von Pfarrer Hermann Wohlgschaft.

[5] ›Codex des im Königreiche Sachsen geltenden Kirchen- und Schul-Rechts‹, Leipzig 1864, Verordnung v. 9. Juni 1835, S. 468.

[6] Hans-Martin Moderow: ›Volksschule zwischen Staat und Kirche. Das Beispiel Sachsen im 18. und 19 Jahrhundert‹. Köln, Weimar, Wien 2007, S. 115 (Druckfassung der Dissertation).

[7] Karl May, wie Anm. 1, S. 106f.

[8] Stadtarchiv Chemnitz, Akte A I 12/4 – Bl. 12. Faksimile in ›Der Seminarist und Lehrer Karl May. Eine Dokumentation der Aktenbestände‹. Hrsg. von Klaus Ludwig und Bernhard Kosciuszko, Hamburg 1999, S. 365.

[9] Wollschläger, wie Anm. 2, S. 29.

[10] Hainer Plaul: ›Die Sache mit der Uhr‹. In: Karl-May-Haus-Information, Nummer 19, Hohenstein-Ernstthal 2005, S. 47.

[11] Ebd. S. 45.

[12] Stadtarchiv Chemnitz, Akte A I 12/4 – Bl. 11/II. Zitiert nach ›Der Seminarist und Lehrer Karl May‹, wie Anm. 8, S. 371.

[13] Da Hartmut Bauer gehbehindert ist, fuhr er mit dem Fahrrad nebenher, was naturgemäß die Schritte seiner Wegbegleiter eher beschleunigt hat.

[14] Vgl. Hainer Plaul, wie Anm. 10, S. 47.

[15] Vgl. Hans-Dieter Steinmetz / Andreas Barth: ›Kein übles Lehrgeschick. Der Fabrikschullehrer May – Lektionsbuch und Schulrevisionsbericht‹. In: Karl-May-Haus-Information, Nummer 10, Hohenstein-Ernstthal 1997, S 21; Codex, wie Anm. 5, Abteilung ›Verordnung v. 9. Juni 1835‹, S 458.

[16] Stadtarchiv Chemnitz, Akte A I 12/4 – Bl. 10. Zitiert nach ›Der Seminarist und Lehrer Karl May‹, wie Anm. 8, S. 360.

[17] Vgl. Hainer Plaul, wie Anm. 10, S. 45.

[18] Chemnitzer Anzeiger, Rubrik: 27. December 1861 (Stadtbibliothek Chemnitz).

[19] Chemnitzer Tageblatt und Anzeiger, Rubrik: 27. December 1861 (Stadtbibliothek Chemnitz).

[20] http://de.wikipedia.org/wiki/Frost

[21] Vgl. Hainer Plaul, wie Anm. 10, S. 46.

[22] http://de.wikipedia.org/wiki/Expedient

[23] Walther Ilmer: ›Karl Mays Weihnachten in Karl Mays »Weihnacht!« III. Eine Spurenlese auf der Suche nach Fährten‹. In: Jb-KMG 1989, Husum 1989, S. 55.

[24] Hainer Plaul, wie Anm. 10, S. 45.

[25] Ebd., S. 46.

[26] Ebd., S. 46.

[27] Karl May, wie Anm. 1, S. 104.

[28] Ebd., S. 103f.

[29] Karl May: ›Der Weg zum Glück‹, Dresden 1886–1888, S. 1566.

[30] Das Gasthaus ›Zum Goldenen Löwen‹ befand sich unweit des Bahnhofs gegenüber der ehemaligen Nicolaikirche, wo einst der Superintendent Robert Kohl tätig war. Vgl. Peter Richter / Uwe Neßler: ›Bilder aus Ardistan. Karl-May-Stätten in Sachsen‹, Ubstadt 1986, S. 73 u.78.

[31] Vgl. Jürgen Seul: ›Old Shatterhand vor Gericht. Die 100 Prozesse des Schriftstellers Karl May‹. Bamberg · Radebeul 2009, S. 27.

[32] Dies war laut Fahrplan (S. 8) der einzig in Frage kommende Zug, nachdem Scheunpflug morgens Anzeige erstattet hatte.

[33] Ernstthal besaß vor der Vereinigung mit Hohenstein eine selbstständige Polizeidienststelle. Auskunft von Bernd Bammler, Geschichtsverein Hohenstein-Ernstthal e.V.

[34] Karl May, wie Anm. 1, S. 105.

[35] Gerhard Klußmeier / Hainer Plaul: ›Karl May und seine Zeit. Bilder, Texte, Dokumente. Eine Bildbiografie‹. Bamberg · Radebeul 2007, S. 73.

[36] Vgl. Maximilian Jacta (Erich Schwinge): ›Zu Tode gehetzt. Der Fall Karl May‹, Bamberg 1972, S. 21ff.

[37] Karl May, wie Anm. 1, S. 106.

[38] Claus Roxin: ›Vorläufige Bemerkungen über die Straftaten Karl Mays‹. In: Jb-KMG 1971, Hamburg 1971, 96f.

[39] Karl May: ›Der verlorne Sohn oder der Fürst des Elends‹, Dresden 1884–1886, S. 209 u. 1038.

[40] Karl May, wie Anm. 1, S. 107.

[41] Karl May: ›Waldröschen oder die Rächerjagd rund um die Erde‹, Dresden 1882–1884, S. 190.

[42] Stadtarchiv Chemnitz, Akte A I 12/4 – Bl. 13. Zitiert nach Der Seminarist und Lehrer Karl May, wie Anm. 8, S. 362.

[43] Karl May, wie Anm. 1, S. 109f.

[44] Vgl. Jürgen Seul, wie Anm. 31, S. 29.

[45] Vgl. Ralf Harder: ›Karl May und seine Münchmeyer-Romane. Eine Analyse zu Autorschaft und Datierung‹. Ubstadt 1996, S. 174f.

[46] Karl May, wie Anm. 39, S. 1038.

[47] Zur Glaubwürdigkeit von Mays Autobiographie vgl. Claus Roxin, wie Anm. 38, S. 101.

[48] Um 1859 bei Kerzenlicht Weihnachten feiern zu können, veruntreute Karl May als Lichtwochner im Seminar Waldenburg sechs ganze Lichte. Entgegen den Seminarakten sprach May von wertlosen Talgresten. Vgl. Hainer Plaul, wie Anm.3, S. 366*f.

[49] Jürgen Seul, wie. Anm. 31, S. 28.

[50] Ebd., S. 26.

[51] Claus Roxin, wie Anm. 38, S. 98.

[52] Ev.-Luth. Pfarramt St. Trinitatis Hohenstein [korrekt Ernstthal] B XLV 3 Loc 32 – Bl. 233 sowie Sächsisches Hauptstaatsarchiv 20024. In: Der Seminarist und Lehrer Karl May, wie Anm. 8, S. 375 u. 390.

[53] Karl May, wie Anm. 1, S. 117f.

[54] Vgl. Jürgen Seul, wie Anm. 31, S. 159 und Claus Roxin, wie Anm. 38, S. 102.

[55] Vgl. Claus Roxin: Karl May, das Strafrecht und die Literatur. In: ›»Ich«. Karl Mays Leben und Werk‹, GW Bd. 34, Bamberg · Radebeul 2009, S. 59.

[56] Ebd., S. 593.