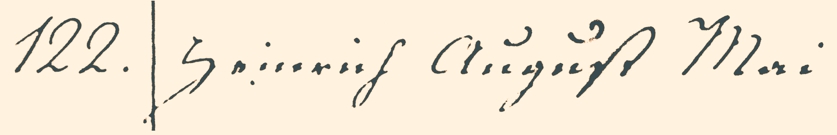

Am 15. April 1845 verkauft Christiane

Wilhelmine verehelichte May »mit ausdrücklicher Genehmigung« ihres

Ehegatten Heinrich August May das ererbte Wohnhaus »mit Zubehör und

Gärtchen« in Ernstthal an den Webermeister Wilhelm Friedrich August

Stiezel um 515 Thaler. Die Verkäuferin bedingt sich und ihrer Familie kein

weiteres Wohnrecht darin aus, hat dieses folglich zu diesem Zeitpunkt

bereits verlassen, ansonsten stünde das vorübergehende Bleiben im

verkauften Haus ausdrücklich im Vertrag.

|

|

Karl Mays Geburtshaus (Vorder- und Hinteransicht) um 1910.

Dieses Haus war ihr bekanntlich im Erbgange am 2. April 1838

ortsgerichtlich zugeschrieben worden.[1] Einige

Formulierungen in der Belehnung erweisen sich bei näherer Betrachtung im

Zusammenhang mit Mays Mitteilungen in seiner Autobiografie als

hochinteressant. Im Text der Beleihung steht ausdrücklich, dass zur

Verlassenschaft der am 2. Dezember 1837 verstorbenen Marie Rosine

verwitwete Klemm »unter anderem« das Wohnhaus gehörte. Auf dem Haus lag

eine Hypothekenschuld in Höhe von 30 Reichsthalern gegenüber der Kirche,

weiterhin mussten für den ortsabwesenden Schwager der Erblasserin,

Christian Gottlob Klemm, 20 Gulden 5 Groschen ihm zustehender

Tagzeitgelder verwahrt und bereitgehalten werden. Tagzeiten entsprechen

heutzutage in etwa Raten und sind Summen, mit denen regelmäßig, aber

gestückelt, um den Haupterben finanziell nicht zu überfordern,

Erbberechtigte ausgezahlt wurden. Weiterhin steht auf dem Haus die

›Folge‹, was bedeutet, dass der jeweilige Hausbesitzer oder der

Lehnsträger im Kriegsfall damit rechnen musste, unter die Soldaten seines

Landesherrn gezogen zu werden, aber auch, dass gewisse mit dem Hausbesitz

verbundene Gerätschaften, die nur von Mann zu Mann vererbt werden konnten,

bereitgehalten werden mussten.

Schon am 7. September 1808, als Marie Rosine Klemm das Haus von ihrem Ehemann um 150 Gulden erwarb, war die Verpflichtung zugunsten dessen Bruders, der damals bereits 26 Jahre abwesend war, vorhanden.[2] Am 15. Februar 1843 konnte die Hypothek samt Zinsen bar gelöst werden, deren Summe höher ist als die Tagzeitgelder für den Verschollenen. Zu diesem Zeitpunkt war Christian Gottlob Klemm bereits 61 Jahre vermisst und hätte über 75 Jahre zählen müssen. Mit seiner Rückkehr war nicht mehr zu rechnen. Dieses Geld wird in die Hypothekenrückzahlung mit eingeflossen sein, doch woher kam die restliche Summe?

Christiane Wilhelmine May war als einzige weibliche Verwandte der Marie Rosine Klemm legitime Besitzerin ihres weiblichen Erbguts, der so genannten Gerade, geworden. Das Ehepaar Klemm war ohne Kinder geblieben, und der Hausverkauf des Christian Gottlob an seine Gattin deutet an, dass er außer dem Verschollenen keine weiteren männlichen Erbberechtigten gehabt haben dürfte; somit war die klassische männliche Erbfolge, das so genannte Heergereth, jene an den Bruder. Dieser war der Gesamterbe aller Besitztümer. Die an die Kirche zurückgezahlte Summe sowie Mays Äußerungen in der Autobiografie insbesondere die über »einige kleine, leinene Geldbeutel«[3] und das häufig im seinem Frühwerk auftauchende Motiv überraschender Geldfunde lassen möglich erscheinen, dass zum Heergereth, also männlichen Erbe, nicht nur »Vetter Klemms biblisches Bilderbuch«[4] gehörte, sondern auch eine kleine Menge Geldes, eine Art Notgroschen, die von dem Zeitpunkt an, als die Rückkehr des Abhandengekommenen, wohl nach 60 Jahren, unwahrscheinlich war, im rein männlichen Erbgange Heinrich August May zufiel. Wahrscheinlich ist, dass die Notgroschen zur Hypothekentilgung teilweise mitverwendet wurden. Sie waren zum Zeitpunkt der Beleihung der Christiane Wilhelmine mit dem Haus für Heinrich August May jedoch noch nicht verfügbar; allein er als männlicher Erbe durfte nach Freiwerden der Gelder über deren Verwendung entscheiden. Wenn sich die Mays für diese Transaktion bei irgendwem hätten Geld leihen müssen, wäre das sicherlich aktenkundig geworden. Karl Mays »Mutter gab gute Worte, vergeblich«[5], da dieses Geld ihrer Haushaltsführung nicht unterstand und somit der Rest auch nicht zum Besten des Familienvermögens eingebracht werden konnte. Somit waren die Mays Besitzer eines nun schuldenfreien Hauses, aber arm. Und trotzdem wirtschafteten sie, wohl aufgrund der finanziellen Vorsicht der Mutter gegenüber dem eigenen weiblichen Erbe, besser als andere Hausbesitzer in Ernstthal. Am 24. Juni 1839 wird Frau Christiane Wilhelmine Keid gemäß Kauf- und Handelsbuch Ernstthal 10, Folio 511ff., mit einem »zur Concursmasse weil. Franz Castagna’s allhier gehörige(n) Wohnhaus mit Zubehör und Gärtchen am 26. Mai 1838, als am Subhastationstermine, für ihr Meistgebot an 580 Gulden« erstanden, belehnt. Diesem finanziellen Fiasko, das aufgrund Heinrich August Mays Verhalten nicht unwahrscheinlich gewesen sein dürfte, ist die Familie entgangen.

Seinerzeit 1838 wird das geerbte Haus lokalisiert als »auf der Niedergasse allhier zwischen Krügers und Richters Häusern sub No: 111.« Beim Verkauf 1845 jedoch steht, dieses sei das »in der unteren Reihe der Niedergasse zwischen Krügers und der Bohnischen Erben Wohnhäuser belegene, mit Nummer 122. bezeichnete, und im Flurbuche hiesiger Stadt unter Nummer 124. aufgeführte, mit 45,00 Steuereinheiten belastete« Wohnhaus. Schon länger war bekannt, dass zwischen Kauf und Verkauf irgendwann einmal in ganz Ernstthal eine Umnummerierung im Brandversicherungskataster vorgenommen worden war.[6] Der bisherige Forschungsstand ist, dass diese erst irgendwann nach der Geburt Karl Mays erfolgte. Seinerzeit wurden, anders als heutzutage fast überall, die Gemeinden nicht straßenweise nummeriert, sondern an einer markanten Stelle eingesetzt und alle Gebäude der Kommune fortlaufend mit Nummern versehen. Später eingemeindete Ortsteile hatten natürlich eigene Nummerierungen, ebenso oft Vorstädte. Nach Jahrzehnten und dem Neubau oder der auch vorkommenden Teilung von Häusern war die Grundkatasternummerierung jedoch in ganz Sachsen einschließlich der Schönburgschen Rezeßherrschaften, zu denen Ernstthal und Hohenstein gehörten, so unübersichtlich geworden, dass eine Neuvergabe notwendig wurde.

Bei einer Durchsicht der seit einigen Jahren mikroverfilmten Kauf- und Handelsbücher 10 und 11 von Ernstthal[7] in der Hoffnung, Vorgänge zu finden, die für Karl Mays Biografie vor 1880 interessant oder gar relevant sein könnten, stieß ich auf mehrere Verträge mit Doppelnummerierung der verkauften Häuser. Außerdem konnte ich von mehreren ebenfalls mikroverfilmten Ernstthal betreffenden Archivalien der einstigen Schönburgischen Gesamtkanzlei, für die ich in diesem Beitrag die Kurzbezeichnungen Communkassenbeiträge, Verzeichniß der Hausbesitzer und Verzeichniß der Hausgenossen[8] verwende, Kopien ziehen. Diese Dokumente sind leider undatiert, weisen dem Geburtshaus Mays aber alle die ›122‹ als Hausnummer zu; sämtliche Hausbesitzer von der Reihung von 118 bis 130 sind in den drei Hausbesitzerverzeichnissen identisch. Im Gegensatz zu Communkassenbeiträge enthalten diese bedauerlicherweise keine Namen von Mietern und das Verzeichniß der Hausgenossen wiederum keine der Hausbesitzer. Dieses führt jedoch in der ›111‹ als Mieter Heinrich Gotthilf Nadler, einen Weber, und Carl Friedrich Wilhelm Steinbach, einen Strumpfwirker, auf, kann also unmöglich nach der alten Nummerierung erstellt worden sein.

Diese Funde veranlassten mich zu einer erneuten, intensiveren Durchforstung der beiden vorgenannten Kaufbücher. Dabei stieß ich auf einen Vorgang im Kauf- und Handelsbuch 11, Folio 15, der beide Hausnummern enthält: »sub No: 85 alter und 94: neuer Bezeichnung«, datiert stadtgerichtlich vom 5. 6. 1840, während die Belehnung im Amte am 11. 6. 1840 erfolgte. Beides sind folglich Termine vor der Geburt Karl Mays. Stadtrichter Friedrich Wilhelm Layritz verkauft ein »Wohnhaus samt Zubehör und Gärtchen«, das er am 18. Februar 1840 aus dem »Schuldenwesen« des verstorbenen Bürgers und Webers Karl Gottlob Wendler um 390 Thaler meistbietend erstanden hatte, an den Bürger und Weber Christian Wilhelm Vogel um 401 Thaler 22 Groschen 6 Pfennig.

Da nicht auszuschließen war, dass diese Nummerierung ein Einzelfall war, unterzog ich sämtliche Hauskäufe 1839–1841 einer eingehenden Untersuchung. Schließlich stellte sich heraus, dass im Kauf- und Handelsbuch 10 stets die alte Nummerierung verwendet wurde, zuletzt Folio 539ff. bei der Belehnung der Heineschen Erben mit dem hinterlassenen Wohnhaus des Vaters »auf hiesiger Hintergasse sub No: 29. zwischen Ebersbachs und Bohne’s Häusern« im Stadtgericht am 19. Dezember 1839 und im Amte 2. April 1840. Dieses trägt laut Communkassenbeiträge aber die Nr. 30. Wegen des geringen Unterschiedes in der Numerierung 29 zu 30 wurde der vorherige Kaufvertrag im Kauf- und Handelsbuch 10 herangezogen. Am 13. September 1839 verkaufen vor den Stadtgerichten die Wuthschen Erben laut Folio 520ff. das Haus samt Hofraum auf der Niedergasse »zwischen Gottlob Spindlers und Käufers, Gottlob Schülers Häusern sub No: 121.« an den Bürger, Webermeister und Handelsmann Christian Gottlob Schüler um 361 Thaler. In Communkassenbeiträge ist das aber die 132. Schüler verkauft dieses Haus gemäß Kaufbuch 11 Folio 8bff. bereits am 7. Mai 1840 wieder, und zwar an den Bürger und Weber Carl Wilhelm Schwalbe um 350 Thaler (!). Das Haus befindet sich laut diesem Vertrag »zwischen Gottlob Spindlers und seinem, Verkäufers Schülers, Häusern sub No: 132.« Dieser Vertrag jedoch ist nicht der erste Besitzwechsel in jenem Kaufbuch.

Am 9. April 1840 verkauft gemäß Folio 4ff. der Bürger

und Weißbäckermeister Gottlob Friedrich Scheer »sein im hiesigen

Leichenwege sub 256. bezeichnetes […] zwischen Mothes’s und Schuberts

Häusern gelegenes« Haus samt Gärtchen an den Bürger und Webermeister

Friedrich August Scheer, seinen jüngsten Sohn, um 700 Thaler. Die

Belehnung im Amte erfolgt am 11. Juni 1840. Auch laut Communkassenbeiträge

ist dieses Haus nummeriert mit der 256. Die Eintragung der Vorgänge

erfolgte eindeutig stets erst nach der amtlichen Belehnung. Unzweifelhaft

ist nun jedoch, dass die Neunummerierung sämtlicher Häuser in Ernstthal im

Jahr 1840 vor Karl Mays Geburt erfolgte. Nur wenige Einträge im Kauf- und

Handelsbuch 11 nennen beide Hausnummern; der des Verkaufs des

Geburtshauses Karl Mays ist möglicherweise deren letzter. Folglich ist

Karl May im Haus Niedergasse 122 geboren worden.[9]

Die bisherige Sekundärliteratur, die stets auf die alte Hausnummer 111

verweist, muss dahingehend korrigiert werden. Inzwischen hat Hainer Plaul

auf eine weitere Quelle hingewiesen.[10]

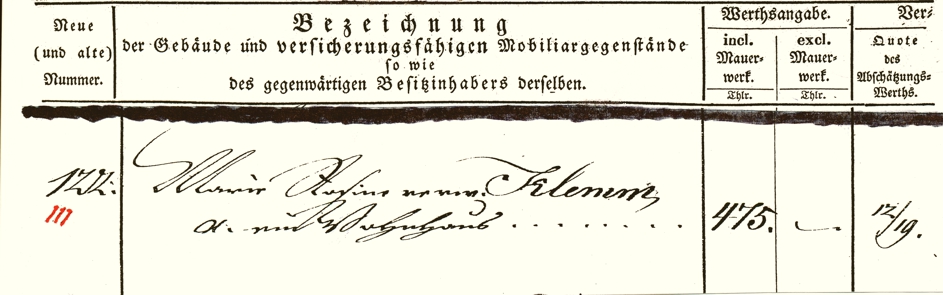

Ausriss aus der Ernstthaler

Brandkataster-Abschrift von 1839 mit der neuen Nr.122. Faksimile: Hainer

Plaul.

Schmuck an der Gedenktafel zu Mays 140.

Geburtstag durch Adolf Stärz am 25. Februar 1982 angebracht.

Die Nummer 122 war damals noch erkennbar. – Archiv: Wolfgang Hallmann.

Im Rahmen meiner Nachforschungen war ich auch selbst zweimal im

Stadtarchiv von Hohenstein-Ernstthal, jedoch waren damals Teile der

Bestände wegen der sachsenweit erfolgten Neuerfassung und umfangreicher

Verfilmungsmaßnahmen nicht zugänglich.

Aufgrund dieser Erkenntnisse war jedoch eine genauere

Datierung von Communkassenbeiträge und Verzeichniß der Hausbesitzer

notwendig, die beide der neuen Nummerierung folgen, ebenso wie das später

zu behandelnde Verzeichniß der Hausgenossen, da sich hieraus Rückschlüsse

auf Namen von Nachbarn und Stadtbewohnern ergeben, die der junge Karl May

gekannt haben kann. Zudem stellen diese Archivalien einen Vorläufer

späterer Adressbücher dar. Nach Abgleich der mir vorliegenden Verträge

ergab sich der Zeitraum zwischen 12. Mai 1842 und 31. Dezember 1842 für

Communkassenbeiträge, denn Verzeichniß der Hausbesitzer enthält den

Besitzstand nach letztgenanntem Kauf, der am 8. September 1842 zum 1.

Januar 1843 abgeschlossen wurde. Demzufolge dürfte ersteres, das auch die

Mieter, geordnet nach Hausnummern, enthält, die Haushaltungsvorstände in

den Monaten knapp nach der Geburt Karl Mays nennen.

Der Markt in Ernstthal um 1843. – Archiv:

Wolfgang Hallmann.

Eine weitere Quellensichtung galt den Kaufverträgen jener beiden Häuser am

Markt in Ernstthal, in welchen die Mays nach dem Verkauf ihres Hauses in

der Niedergasse nacheinander lebten. Noch ist unbekannt, wann sie aus dem

Knoblochschen in das Selbmannsche wechselten. Den Knoblochschen Vertrag

fand bereits vor Jahrzehnten Hainer Plaul.[11]

Der Kauf vom 14. April 1803 enthält einige Einzelheiten der Baulichkeit,

die die Wohnung der Mays innerhalb des Hauses ein wenig genauer

lokalisierbar machen könnten. Außerdem stellte sich heraus, dass Carl

August Knobloch das »Wohnhaus und Garten, wie solches am hiesigen Markte

zwischen August Friedrich Lohsens, und Christian Friedrich Meyers Häußern

innenlieget, und mit No. 166 signiret« nicht direkt vom Vater übernahm, da

dieser schon lange verstorben war, sondern von Bruder Carl Friedrich sowie

der Mutter Anna Rosina verwitwete Johann Gottfried Knobloch geborene

Marsteller als zweiter Ehefrau und leiblicher Mutter der beiden im

Kaufvertrag genannten Söhne um 600 Gulden erwarb. Mutter und älterer

Bruder hatten dieses Haus zusammen nach dem Tode des Ehegatten und Vaters

in Lehn am 25. September 1776 erhalten. Laut Communkassenbeiträge war das

Haus mit 81,81 Steuereinheiten eingetragen, zur Berechnung wurden jedoch

nur deren 75 herangezogen.

Ein gewisser Carl Friedrich Knobloch, Bürger und Weber in Ernstthal, entweder der Bruder des Carl August oder dessen Sohn, erwirbt übrigens am 13. Oktober 1821 von »Demoiselle Amalia Friedericka Trüben-bachin« deren »alhier am Markte zwischen Mattheßens Hauß und dem Martinischen Gärtgen befindliches Wohn=Hauß, mit Hofraum No. 236 bezeichnet,« um 260 Thaler. Dieses Haus ist unter der späteren Nummer 266 laut Communkassenbeiträge noch immer im Besitz eines Carl Friedrich Knobloch und oben am Marktplatz lokalisierbar, nahe der Einmündung des Leichenwegs (heutige Bergstraße). Laut Verkauf des Wohnhauses samt Gärtchen der Eva Rosine verwitwete Motheß an ihren Schwiegersohn, den Bürger und Weber Karl Friedrich Beyer, am 18. September 1841 um 450 Thaler ist das mit diesem Vertrag verkaufte Gebäude »am Markte sub No: 1« »zwischen Knobloch’s und Matthäß’s Häusern« zu suchen und somit dieses knoblochsche das letzte Privatgebäude in der Nummerierung; danach folgen nur noch Jägerhaus und die Kirche. Schließlich erwirbt am 3. Februar 1821 der Bürger und Glaser Johann Christian Knobloch das Haus samt Garten »neben Lachs« in der Nähe des Malz- und Brauhauses unter der alten Nummer 177 von seiner kranken Ehefrau Johanna Christiana geborene Schultz geschiedene Selbmann um 500 Gulden. Meister Christian Friedrich Selbmann, Bürger und Leinewebermeister in Ernstthal, verzichtet seinem Stiefvater Johann Christian Knobloch wegen ihm gemäß Testament der Mutter aus vorstehendem Kauf zustehender 210 Thaler als seinem Erbteil bereits am 24. April 1824.[12] Zu Zeiten von Communkassenbeiträge befindet sich dieses Haus in anderen Händen.

Der Lehnschein für das Selbmann-Haus vom 10. September 1840 liegt in Kopie vor. Er ist im Kauf- und Handelsbuch 11, Folio 71ff., enthalten. Seinerzeit wurde die Witwe Johanne Christiane des Bürgers und Webers Christian Friedrich Selbmann mit dem ererbten »Wohnhaus mit Zubehör und Gärtchen« belehnt, da beide Söhne noch unmündig waren, Sohn Christian Friedrich laut Gerichtsbuch 20½ Jahre, Sohn Carl Heinrich, dessen Altersangabe im Kaufvertrag fehlt, 8¼ Jahre. Diese beiden verkauften das ererbte Haus samt Gärtchen »sub No: 168 alter und 185. neuer Bezeichnung am Markte zwischen Christian Friedrich Haase’s Gasthofe und der Mädchenschule« – laut Communkassenbeiträge identisch mit dem Kantorat – an die Mutter um 490 Thaler alter oder 503 Thaler 18 Neugroschen 3 Pfennig neuer Währung. Die Kaufsumme wird jedoch nicht ausbezahlt, sondern mit vier Prozent Verzinsung auf dem Haus als Hypothek eingetragen, da das Geld den Söhnen zur Sicherstellung ihres Erbteils dient; davon stehen Carl Heinrich 436 Gulden 6 Neugroschen 7½ Pfennig zu, Sohn Christian Friedrich 70 Thaler 13 Neugroschen 6½ Pfennig. Auch hier lassen gewisse Einzelheiten des Vertrages Rückschlüsse auf das Grundstück zu.

In welcher familiären Beziehung der Glaser Knob-loch zu den Webern Knobloch stand und ob er deren Stiefbruder war, bedarf noch der Klärung. Diese könnte eventuell erhellen, warum die Familie May irgendwann aus dem knoblochschen Hause Nummer 183 ausgerechnet zwei Häuser weiter in das selbmannsche mit der Nummer 185 am Markte umzog.

Communkassenbeiträge verrät aufgrund der Namen der Mieter etwas über die Aufteilung beider später von den Mays bewohnter Häuser. Da Christian Friedrich sein Erbteil verkauft zu haben scheint, ist das Haus später an den jüngsten Sohn und somit laut sächsischem Recht Kür-, also Alleinerben, Carl Heinrich Selbmann weitergegeben worden. In Sachsen war, meines Wissens mindestens bis zur Reichsgründung 1871, im Gegensatz zu den anderen deutschen Staaten stets der insgesamt jüngste Sohn, auch wenn der Vater mehrere Ehen geschlossen hatte, erster Erbberechtigter.

Das knoblochsche Grundstück einschließlich Garten war das größte und auch am höchsten abgabenbelastete der drei Häuser, in denen Karl May in Ernstthal vor 1880 lebte. Für das selbmannsche Haus waren 51 Steuereinheiten zugrunde gelegt, dafür in die Communkasse jährlich zu zahlen 1 Thaler 4 Neugroschen, für das knoblochsche 1 Thaler 25 Neugroschen 1 Pfennig, die Mays hatten 1 Thaler zu entrichten. Sowohl das Geburtshaus als auch das selbmannsche haben, wie aus den Verkäufen und Belehnungen hervorgeht, jeweils nur ein »Gärtchen«, das Knoblochsche hingegen einen richtigen Garten. Des Käufers Mutter bedingt sich bei Knoblochs Kauf 1803 nicht nur »die kleine Oberstube, nebst der daran befindlichen Kammer, ingleichen einen Holzraum« aus, sondern auch »den 3ten Theil von dem alljährlich zu erbauenden Obste«. Das ist ein Indiz für einen nicht gerade kleinen Garten, denn wenn dort kaum etwas oder nur eine Sorte gewachsen wäre, hätte sich nicht gelohnt, einen Anteil daran festzulegen. Eine auch nur ähnliche Bedingung findet sich beim Selbmannschen Vorgang nicht, vom Geburtshaus ganz zu schweigen.

Bis heute ist unbekannt, wo Karl Mays Tante, die Vatersschwester, Christiane Wilhelmine (!) geborene May, lebte, ob zusammen mit der Familie May und ihrer Mutter oder anderswo. Dass sie schon damals bei ihrem Ehemann ab 1849, Carl Friedrich Heidner, wohnte, ist absolut unwahrscheinlich, da dieses damals geradezu verpönt war. Dieser gehörte auch nicht zu den Hausbesitzern. Eventuell zählte sie, wie seinerzeit häufig, bei einem der vermögenderen Ernstthaler – von denen einige ihre großen Häuser ohne Mieter bewohnten – zu den Dienstboten, da sie nirgendwo in Ernstthal als Mieterin nachgewiesen werden kann. Wahrscheinlich lebte sie nach Stand der Dinge auch nicht als Bewohnerin im Armenhaus der Stadt Ernstthal, denn sie hatte ja seinerzeit einen Lehnsträger für Hausbesitz zum Bruder, der für sie versorgungspflichtig gewesen wäre. Wann sie ihren »schweren Fall« hatte, an dessen Folgen sie »verkrüppelte«[13], geht aus der Autobiografie Karl Mays nicht hervor; dieser muss aber Tatsache sein, da seine beiden damals noch lebenden Schwestern, die ja ihre Tante auch noch gekannt hatten, nie dieser Erinnerung widersprachen.

Communkassenbeiträge teilt uns die Namen der Mieter etwa zum Zeitraum der Geburt Karl Mays mit, da nicht nur die Hausbesitzer, sondern auch die Mieter die hier aufgelisteten jährlichen Abgaben an die Stadt Ernstthal zu zahlen hatten. Im Knobloch-Haus befinden sich drei, im Selbmann-Haus ein Mieter. Im Geburtshaus ist eindeutig kein Mieter vorhanden. Für das Selbmann-Haus nachgewiesen ist Carl Andrä, für das Knobloch-Haus Johann Gottlob Feldmann, Gottlieb Held und Ludwig Triemer. Andrä hat insgesamt 8 Thaler Miethzins zu entrichten, Feldmann 12, Held 6 und Triemer 7. Andrä entrichtet 16 Neugroschen in die Communkasse, Feldmann 24, Held 12 und Triemer 14. Interessant ist: lediglich der Name Triemer erscheint nicht, auch nicht leicht verändert, in Karl Mays Werk. Einer der drei, Feldmann, Held oder eben Triemer, ist definitiv der Maysche Vormieter in diesem Hause, nicht bewiesen hingegen ist eine direkte Folge in der Wohnung. Nach weiteren Indizien, wer der Betreffende sein könnte, war zu suchen, vermutlich aber war Heinrich August May finanziell nicht imstande, die größte anzumieten.

Aus ungenannter Zeit zwischen 1841 und dem Verkauf des Hauses Niedergasse 122 im April 1845 ist das Verzeichniß der Hausgenossen erhalten. In diesem existiert kein May als Mieter. Teilweise nennt dieses andere Mieter und jährliche Mietzinsen als Communkassenbeiträge. Andrä in 185 zahlt jetzt 9 Thaler Miete und hat 13 Neugroschen 5 Pfennig pro Jahr zur Communanlage zu entrichten; genannt wird auch dessen vermutlicher Sohn Friedrich Herrmann, allerdings ohne Mietzahlung; er wird lediglich mit 10 Neugroschen für die »Abgabebeträge zur Com-munanlage« herangezogen. Das gilt bei gleichem Zins auch für Feldmann in der 183, der 18 Neugroschen zur Communanlage zahlt, samt einem Friedrich Wilhelm Feldmann, der 10 Neugroschen entrichtet. In der 185 wohnt jetzt auch Christian Friedrich Selbmann, älterer Sohn der Hausbesitzerin, der bei der Belehnung seiner Mutter im September 1840 20½ Jahre zählt, ungibt 8 Thaler Miete sowie 12 Neugroschen zur Communanlage. Im Haus 183 lebt nun der Weber Carl Gottlob Uhlemann und hat 7 Thaler Miete zu zahlen sowie 10 Neugroschen 5 Pfennig zur Communanlage; in Communkassenbeiträge hingegen ist er als Mieter in Ernstthal unauffindbar. Ludwig Triemer ist umgezogen in die 17 und lebt dort für 9 Thaler. In diesem Haus stand anscheinend eine Wohnung leer, denn Commun-kassenbeiträge nennt dort keine Mieter. Carl Gottlob Held in 78 ist trotz des sehr ähnlichen Namens nicht identisch mit dem Carl Gottlieb Held der Communkassenbeiträge, denn er wohnte laut dieser Quelle schon damals in diesem Hause. Somit könnte Gottlieb Held, der in jenem Mieterverzeichnis fehlt, ohne dass ein anderer an dessen Stelle genannt wäre, durchaus der Vormieter gewesen und die Mays in eine leerstehende Wohnung gezogen sein.

Nach Stand der Dinge ist dieses den älteren Sohn Selbmann als Mieter in der 185 enthaltende Hausgenossenverzeichniß jünger als Communkassenbeiträge. Das Hausgenossenverzeichniß nennt zwar einen weiteren Christian Friedrich Selbmann als Mieter in der 192, jedoch ist dieser als Friedrich Selbmann bereits in Communkassenbeiträge enthalten und ist somit höchstwahrscheinlich mit dem älteren Selbmann-Sohn nicht identisch. Die Wohnung in der 185 stand, wie oben ausgeführt, mit 8 Thalern Mietzins zu Buche, die in der 192 mit 10 Thalern.

Wir dürfen davon ausgehen, dass die Hausbesitzer selbst in ihren Häusern gelebt haben. Vielleicht kann ermittelt werden, wann Andrä wegging oder verstarb, denn vermutlich in seine Wohnung im Selbmann-Haus dürften die Mays gezogen sein, direkt nach ihm oder einem Zwischenmieter, vielleicht dessen wahrscheinlichem Sohn Friedrich Hermann.

Einer der sowohl in Communkassenbeiträge als auch in Verzeichniß der Hausgenossen aufgeführten Mieter ist der Weber Friedrich Wilhelm Stiezel, der mit dem Hauskäufer des Geburtshauses Wilhelm August Friedrich Stiezel identisch sein dürfte. Er wohnt in der 124, also zwei Häuser weiter. Sein Mietzins beträgt laut Communkassenbeiträge 10 Thaler jährlich.

Aufgrund der neugewonnenen Erkenntnisse ergibt sich,

dass einige Geschehnisse seiner Kindheit, an die sich Karl May in ›Mein

Leben und Streben‹ erinnert, zwar wie beschrieben zugetragen haben werden,

jedoch nicht im Geburtshaus mit seinem Gärtchen.[14]

Als Mays Mutter das Geburtshaus verkaufte, war ihr Sohn Karl gerade einmal

drei Jahre und einige Wochen alt, also zu jung, um sich intensiv an die

genauen Gegebenheiten im Grundstück erinnern zu können; brauchbaren

optischen Eindrücken stand zudem sein Lidverschluss entgegen.[15] Alles über das Gebäude Niedergasse 122, was er nach

Stand der Dinge korrekt über dieses in seiner Autobiografie niederschrieb,

wird er von der ältesten Schwester, den Eltern oder sogar der Großmutter

erfahren haben; allerdings kann davon ausgegangen werden, dass ihm das vom

südöstlichen Teil des Markts aus gut sichtbare Haus gezeigt worden ist und

er eine Erinnerung vom Aussehen der Fassade in seinem Gedächtnis

aufbewahrte. Beim Niederschreiben von ›Mein Leben und Streben‹ war ihm

jedoch verwehrt, die Grundstücke oder gar Wohnungen seiner

Kindheitserlebnisse nach 1845 noch einmal zu betreten und so seine

Erinnerungen aufzufrischen, da beide Gebäude am Markt seit einem Großbrand

im Jahr 1898 nicht mehr in der früher erlebten Gestalt existierten, vor

allem aufgestockt und mit teils stark veränderten Frontansichten

wiedererrichtet wurden.

Der Ernstthaler Neumarkt im Juni 2019. Dort

standen das Knobloch-Haus, der Gasthof ›Stadt Glauchau‹ und das

Selbmann-Haus.

Karl May erinnerte sich: »Der Hof war grad so groß, daß wir fünf Kinder

uns aufstellen konnten, ohne einander zu stoßen. Hieran grenzte der

Garten, in dem es einen Holunderstrauch, einen Apfel-, einen Pflaumenbaum

und einen Wassertümpel gab, den wir als Teich bezeichneten. Der

Hollunder lieferte uns den Tee zum Schwitzen, wenn wir uns erkältet

hatten, hielt aber nicht sehr lange vor, denn wenn das Eine sich

erkältete, fingen auch alle Andern an, zu husten und wollten mit ihm

schwitzen. Der Apfelbaum blühte immer sehr schön und sehr reichlich; da

wir aber nur zu wohl wußten, daß die Aepfel gleich nach der Blüte am

besten schmecken, so war er meist schon Anfang Juni abgeerntet. Die

Pflaumen aber waren uns heilig. Großmutter aß sie gar zu gern. Sie wurden

täglich gezählt, und niemand wagte es, sich an ihnen zu vergreifen. Wir

Kinder bekamen doch mehr, viel mehr davon, als uns eigentlich zustand. Was

den ›Teich‹ betrifft, so war er sehr reich belebt, doch leider nicht mit

Fischen, sondern mit Fröschen. Die kannten wir alle einzeln, sogar an der

Stimme. Es waren immer so zwischen zehn und fünfzehn. Wir fütterten sie

mit Regenwürmern, Fliegen, Käfern und allerlei andern guten Dingen, die

wir aus gastronomischen oder ästhetischen Gründen nicht selbst genießen

konnten, und sie waren uns auch herzlich dankbar dafür. Sie kannten uns.

Sie kamen an das Ufer, wenn wir uns ihnen näherten. Einige ließen sich

sogar ergreifen und streicheln. Der eigentliche Dank aber erklang uns des

Abends, wenn wir am Einschlafen waren. Keine Sennerin kann sich mehr über

ihre Zither freuen als wir über unsere Frösche. Wir wußten ganz genau,

welcher es war, der sich hören ließ, ob der Arthur, der Paul oder Fritz,

und wenn sie gar zu duettieren oder im Chor zu singen begannen, so

sprangen wir aus den Federn und öffneten die Fenster, um mitzuquaken, bis

Mutter oder Großmutter kam und uns dahin zurückbrachte, wohin wir jetzt

gehörten.«[16]

Ein Hof, so breit, dass gerade einmal die fünf Kinder nebeneinander Platz hatten, dürfte nur für das Selbmann-Haus ab etwa Ende 1850 zutreffen, denn erst dann waren stets fünf Maysche Kinder am Leben und die Kleinste, Mitte 1849 geboren, imstande zu stehen und zu laufen. Sollte sich diese Szene schon im Knobloch-Haus ereignet haben, waren möglicherweise Nachbarskinder beteiligt an dieser ungewöhnlichen Vermessungsaktion. Im Selbmann-Haus spielten die Kinder sicherlich auch im Gärtchen. Der jüngere Sohn der Hausbesitzerin, Carl Heinrich, 1832 geboren, war seinerzeit bereits aus der Lehre. Spielkameraden in Person selbmannscher Kinder können jedoch vorhanden gewesen sein.

Eher im größeren knoblochschen Garten wird sich das

Froschkonzert abgespielt haben. Da May dieses aber in seinen Kinderzeiten

vor 1848 ansetzt, hat das nach Stand der Dinge in einem anderen Grundstück

stattgefunden als das Nebeneinanderaufstellen im Hofe. Auch dass die

Großmutter den Kindern verspricht, später jedes ein eigenes Haus zu haben,

deutet darauf hin, dass sich dieses Ereignis nicht im Garten des

Geburtshauses, der ja Besitz der Mutter war, zugetragen haben kann: »Doch

weiß ich noch ganz bestimmt, daß Großmutter, um dem ungeheuern Schmerz ein

Ende zu machen, uns die Versicherung gab, ein jedes von uns werde genau

nach zehn Jahren ein dreimal größeres Haus mit einem fünfmal größeren

Garten erben, in dem es einen zehnmal größeren Teich mit zwanzigmal

größeren Fröschen gebe. […] Das geschah in der Zeit, als ich nicht mehr

blind war und schon laufen konnte.«[17] Wir

wissen nicht, wie die Stiegen oder Treppen im Knobloch-Haus aussahen;

vielleicht waren sie von einer Beschaffenheit, ohne Geländer, die den

kleinen Karl ängstigte. »Ein blindes Kind erlernt das Stehen normalerweise

im gleichen Alter wie das sehende, es braucht aber wesentlich länger, bis

es allein laufen kann«[18], noch dazu in

einer Zeit, als allenthalben eine schwere Hungersnot herrschte. »Obwohl er

noch kaum gehen konnte und teilweise getragen werden mußte, durfte er die

Schule des kleinen Städtchens besuchen.«[19] Auch aus diesem Grund kann sich das

Froschkonzert zeitlich nicht auf dem Grundstück des Geburtshauses

abgespielt haben. Leider sind die beiden Gärten am Markt nicht mehr in

ihrer ursprünglichen Form erhalten oder gar öffentlich zugänglich

rekonstruierbar, weswegen die Darstellung dieser Kindheitserinnerungen

Karl Mays im Grundstück des Geburtshauses, wo sie eigentlich nicht

hingehören, die einzige Möglichkeit darstellt, sie für Interessierte quasi

plastisch erlebbar zu machen.

Die Westseite des Ernstthaler Marktes um 1865. –

Archiv der St.-Trinitatis-Kirche Ernstthal.

Die dem Autor dieses Beitrags vorliegenden Kaufverträge aus den Kauf- und

Handelsbüchern Ernstthal 10 und 11 lassen interessante Rückschlüsse auf

die Größe der Gärten der jeweiligen Grundstücke zu. Die Niedergasse alter

Nummer 112 »zwischen May und Schwalbe« hatte laut Verkauf vom 18. Juni

1838 an Heinrich Gottlob Bohne ein Gärtchen sowie ein besonderes

Gartengrundstück bis zur Lichtensteiner Grenze vorzuweisen, 14¾ Ellen

breit und 110 Ellen lang, gelegen »zwischen Krügers und Schwalbes Gärten«.

Bei der Belehnung des Hauses unter der alten Nummer 114 »zwischen Schwalbe

und Stöhrel« an die Vorbesitzerswitwe Marie Magdalene Ebersbach ist

ebenfalls von einem Garten die Rede, dessen Lage aber nicht beschrieben

ist und der somit an das Haus angegrenzt haben dürfte. Beim Verkauf der

alten Nummer Niedergasse 121 »zwischen Gottlob Spindlers und Käufers,

Gottlob Schülers Häusern« am 13. September 1839 findet ein Hofraum

Erwähnung, jedoch kein Gärtchen oder gar Garten. Als Stadtrichter

Friedrich Wilhelm Layritz am 5. Mai 1840 an den Bürger und Zimmermann

Johann Gottlieb Mehnert ein Stückchen Garten »in hiesigem Leichenweg

zwischen Barthel’s, Motheß’s und Knobloch’s Garten«, eindeutig jenem des

oben am Markte wohnenden Knobloch, »12½ Ellen breit und 35½ Ellen lang,

wie er solches am 20. September 1824 mit seinem Wohnhause und noch einem

Garten erkauft«, weiterveräußert, muss darüber ein gesonderter Vertrag

geschlossen werden. Beim Wohnhauskauf samt Hofraum, Seitengebäude,

Wagenschuppen und Obstgarten der Christiane Rebecca verehelichte

Stadtrichter Friedrich Wilhelm Layritz von ihrer Mutter Johanne Christiane

Concordia verwitwete Bäckermeister Friedel, gelegen an der Ecke der

Strumpfwirkergasse neben dem Wolfschen Gasthof und mit der neuen Nummer 80

versehen, wird am 25. Januar 1842 zwar nicht die Größe des Gartens, wohl

aber dessen Standort genau beschrieben, und zwar ein hinter dem Haus

befindlicher »Obstgarten mit hinein gebauter Scheuer«, der »gegen Morgen

an den Neusorger Fahrweg, gegen Mittag an ein in hiesiger Stadtflur

gelegenes Wiesengrundstück des Postverwalters Herold zu Oberlungwitz,

gegen Abend an die Strumpfwirkergasse und gegen Mitternacht an das sub a

beniemte Wohnhaus und den Wolfschen Gasthof grenzt«. In diesem Haus

verzeichnet Communkassenbeiträge keine Mieter.

Alle Kaufverträge unterscheiden bei der Beschreibung des im Grundstück befindlichen unbebauten Teils stets zwischen »Garten« und »Gärtchen«. So wird auch bei Wohnhauskäufen im Jahre 1803 verfahren, und das erlaubt deswegen den Rückschluss, dass zum Knoblochschen Haus stets ein richtiger Garten gehörte, wovon beim Geburtshaus keine Rede sein kann. Interessant sind die Preise, die bei den Käufen entrichtet werden: 503 Thaler 18 Groschen 3 Pfennig bei der Selbmannschen Transaktion und 515 Thaler beim Geburtshausverkauf, 600 Thaler beim Bohne-schen Kauf einschließlich Gartengrundstück. Die ebersbachsche Belehnung ist als eine von direkten Erben ohne aktuelle Preisangabe, Schüler zahlt 361 Thaler, Mehnert entrichtet für das Stück Garten 100 Thaler, beim Layritzschen Kauf hingegen stehen 1600 Thaler zu Buche. Dieses Grundstück zählte nicht einmal zu den höchstbesteuerten; allerdings nennt Communkassenbeiträge den Stadtrichter Friedrich Wilhelm Layritz als Eigentümer – beziehungsweise im Falle des Besitzes seiner Ehegattin als Lehnsträger – von vier Häusern mit insgesamt über 290 Steuereinheiten.

Das in Communkassenbeiträge mit 247,44 Steuereinheiten am höchsten taxierte Gebäude ist das Webermeisterhaus unter neuer Nummer 143, das spätere Königliche Gerichtsamt. Viele Häuser in Ernstthal hingegen standen mit weniger Steuereinheiten zu Buche als das Geburtshaus, insgesamt knapp 90 von 268 Nummern. Davon betreffen vierzehn öffentliche Gebäude, die steuerfrei waren. Zwei Häuser sind in a und b unterteilt; auch zwei Scheunen haben Hausnummern. Johanna Sophia Nürnbergers Haus Nummer 239 ist als kleinstes mit 15,07 Steuereinheiten eingetragen. Den 254 Hausbesitzern stehen laut Verzeichniß der Hausgenossen 376 gezählte Mieter gegenüber, darunter 310 Weber (!). Das Haus Niedergasse 122 gehörte also bei weitem nicht zu den geringsten in Ernstthal. Hochbesteuerte Gebäude mit mehr als 100 Steuereinheiten sind jedoch nur 25 vorhanden, darunter das Haus 99 im Besitze des Stadtrichters Friedrich Wilhelm Layritz mit 123,74, der Gasthof des Christian Friedrich Haase, später ›Stadt Glauchau‹, mit der Nummer 184 zwischen Knobloch und Selbmanns Witwe mit 105,66 und das Haus 213 mit Eigentümer Stadtrichter Friedrich Wilhelm Layritz, taxiert auf 151,45 Steuereinheiten. Von denen beherbergte nur die layritzsche 213 mehrere Mietparteien, darunter einen Schieferdecker Johann Heinrich Gottfried Lautenschläger, ein Familienname, der dem Karl-May-Kenner sofort bekannt vorkommen wird. So heißt der Stadtrichter in Mays früher Erzählung Im Seegerkasten. Nun erweist sich, dass in der Realität zumindest in Mays Kindheit Lautenschläger der Name eines Mieters in einem Haus des Stadtrichters Layritz war; auch hier verarbeitet May augenzwinkernd die Realität in der Fiktion. Der Hausbesitzer Haase ist nach Stand der Dinge identisch mit dem von May in ›Mein Leben und Streben‹ genannten Fleischermeister Haase.[20]

Obige Zahlen sind Belege dafür, dass die Schere zwischen arm und reich in Ernstthal doch sehr auseinanderklaffte. Der Verkauf des Hauses 122 ohne nachfolgenden Neukauf bedeutete für die Familie May zudem einen sozialen Abstieg, den der Vater für sich erst Jahre später mit der Erlangung des Meisterrechts 1856[21] ein wenig kompensieren konnte.

Anmerkungen

[1]

Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal: ›Kauf- und Handelsbuch Ernstthal

10‹, Folio 429b–430b.

[2] Vgl. Hainer Plaul: ›Der Sohn des Webers. Über

Karl Mays erste Kindheitsjahre 1842–1848‹ In: Jb-KMG 1979, Hamburg

1979, S. 12ff., hier insbesondere s. 29.

[3] Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, Freiburg i.

Br. [1910], S. 13.

[4] Als Nummer 311 befindet sich die Sammlung

biblischer Holzschnitte mit den handschriftlichen Kommentaren aus dem

18. Jahrhundert noch heute in Mays Bibliothek in Radebeul.

[5] Ebd., S. 18.

[6] Vgl. Hainer Plaul, wie Anm. 2, S. 31.

[7] Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden,

Gerichtsbücher Hohenstein-Ernstthal, ›Kauf- und Handelsbücher

Ernstthal 10‹ (1830–1840) und 11 (1841–1846). Zu Vergleichszwecken

herangezogen wurden auch die ›Kauf- und Handelsbücher Ernstthal 7‹ bis

›9‹. Die Mikroverfilmungen dieser Gerichtsbücher sind sowohl im

Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden als auch in den Staatsarchiven

Chemnitz und Leipzig einsehbar. Plaul unterliegt allerdings im

Anmerkungsapparat zu ›Der Sohn des Webers‹, wie Anm. 2, mit der Angabe

von Seitenzahlen in den genannten Quellen einem Irrtum. Die

betreffenden Bände sind durchgängig foliiert, haben also eine

Blattzählung.

[8] Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz, Bestand 6.1.

Landes- und Rezeßherrschaften, Signatur 30575 Gesamtkanzlei Glauchau,

Nr. 230, ›Entwurf zur Vertheilung der zu leistenden

Communkassenbeiträge nach Verhältniß des Besitzstandes, und nach

Maasgabe der Steuer=Einheiten, laut Steuer-Cataster und Flurbuch zu

Ernstthal‹, Nr. 231–233 (mit identischen Titeln) ›Verzeichniß der

Hausbesitzer nebst deren Steuereinheiten auf den Wohnhäusern und dem

jährlichen Abgabenbetrage zur Communanlage Ernstthal‹, Nr. 234,

›Verzeichniß der Hausgenossen nebst Miethzins ihrer Wohnung und

jährlichen Betrag der Abgabe zur Communanlage Ernstthal‹.

[9] Faksimile aus Verzeichniß der Hausbesitzer

Ernstthal. Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz. – Das Nummernschild

›122‹ befand sich noch 1982 links über der Eingangstür (siehe Foto S.

13). Ausgerechtet dieses so wichtige museale Objekt ist heute nicht

mehr am Karl-May-Haus vorhanden.

[10] Vgl.:

Hainer Plaul: ›Über Karl Mays Geburtsadresse‹. In: Der Beobachter an

der Elbe, Nr. 25, Radebeul 2015, S. 14ff.

[11] Vgl. Hainer Plaul, wie Anm. 2, S. 67.

[12] Kauf des Carl August Knobloch: ›Kauf- und

Handelsbuch Ernstthal 7‹, Fol. 582b–588; Kauf des Carl Friedrich

Knobloch: ›Kauf- und Handelsbuch Ernstthal 8‹, Fol. 606b–608b; Kauf

des Johann Christian Knobloch: ›Kauf- und Handelsbuch Ernstthal 9‹,

Fol. 73–75.

[13] ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 3, S. 23.

[14] Vgl. Hans Zesewitz: ›Alte Urkunden sprechen‹.

In: ›Karl-May-Jahrbuch 1932‹, Radebeul 1932, S. 41; ferner Hainer

Plaul im Anhang zum Olms-Reprint ›Mein Leben und Streben‹, Hildesheim

1997, Anm. 3, S. 327* u. Anm 10, S 332*.

[15] Karl May war mit großer Wahrscheinlichkeit

aufgrund eines entzündlichen Augenlidverschlusses (Blepharospasmus)

monatelang funktionell erblindet, was zu einem Verlernen des Sehens

führte. Vgl. Ralf Harder/Harald Mischnick: ›Die

Hungersnot der 1840er Jahre und ihre Auswirkungen am Beispiel Karl

Mays und seiner frühkindlichen Erblindung‹. In: M-KMG, Nr. 127,

März 2001, S. 11. Ferner: Christina Alschner: ›Karl Mays

frühkindliches Augenleiden‹. In: ›Karl-May-Haus-Information‹, Heft

19/2005, S. 38ff.

[16] ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 3, S. 14f.

[17] Ebd., S. 15f.

[18] Zit. nach Ralf Harder: ›Karl

Mays Blindheit. Das Kurländer Palais – Schicksalsstätte für Karl

May‹.

[19] Heinrich Wagner: ›Karl May und seine Werke‹,

Passau 1907, S. 5.

[20] ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 3, S. 44.

[21] Das ›Innungsbuch der Zeug-, Leinen- und

Wollweberinnung von Ernstthal 1692–1870‹ (Textil- und Rennsportmuseum

Hohenstein-Ernstthal) enthält die Eintragung, dass Heinrich August May

1856 das Meisterrecht erworben hatte. Ferner wird dies im Journal der

Weberinnung zu Ernstthal 1855 (Stadtarchiv Hohenstein-Ernstthal)

bestätigt.