IV. Strittige Textpartien

9.

Miranda, Walker und ein Faktotum

10. Gewalt

11. Eine Tau-ma

12. Ehebruch

und Prostitution

13.

Die Entführung aus dem Serail und weitere Nichtigkeiten

9. Miranda, Walker und ein Faktotum

Miranda war in das Empfangsgemach zurückgekehrt

und hatte sich dort vor den Spiegel gestellt, um ihre Gestalt einer

Prüfung zu unterwerfen …

»… Ich habe noch keine Dame gesehen, welche bei einer

solchen Ueppigkeit der Reize eine solche Taille und eine solche

Knappheit der Formen besessen hätte. Mein Teint ist unvergleichlich.

Diese herrlichen Arme! …« (377)

Es braucht hier wohl nicht mehr näher erläutert werden, wer für diese Dame Pate gestanden hat. Lassen wir Miranda oder besser gesagt Emma weiter zu Wort kommen:

»… Von Jugend auf ohne Aufsicht gelassen, ist mir die Erziehung des Elternhauses nicht das gewesen, was sie dem Kinde, besonders der Tochter, sein soll, eine Führerin auf dem Wege der Tugend. Ich fand nur charakterlose Menschen, deren Zweck war, das Leben zu genießen … Ich stieg immer weiter bergab, ohne es zu bemerken. Ich verführte durch die Gaben, welche mir die Natur verliehen hat, aber im Grunde genommen war ich selbst die Verführte.« (378)

Was May in seiner Studie über Emmas Werdegang berichtet, klingt frappierend ähnlich. Er beginnt mit Emma als Kind, welches für die Gasse schön herausgeputzt wurde, daheim aber den ausschweifendsten Liebesgenüssen zuzuschauen hatte und seine ganze Kindheit und Backfischzeit in einer Atmosphäre von Wollust und Obscönitäten verlebte, die im höchsten Grad geeignet war, das von den leichtfertigen, liebestollen Eltern vererbte Gift zu entwickeln … Sie durfte nichts lernen und nichts machen, sondern sich nur auf ihre Schönheit verlassen … Aber tanzen mußte sie gehen und alle Abende in Klatschgevatterschaft oder auf den Jungburschen-Fang, um sich »benehmen zu lernen«. Als ich sie zum ersten Male sah, wurde sie genau von einem halben Dutzend, also sechs Anbetern umschwärmt. (379)

In dem Roman Deutsche Herzen, deutsche Helden kommt es durch Miranda zu erotischen Szenen, die auf Grund ihrer Wortwahl und ihres zündenden Humors naheliegenderweise von Karl May stammen. Der Westmann Sam Barth erkennt Mirandas Leidenschaft für Oskar Steinbach, den Haupthelden des Romans, und spielt ihr einen seiner lustigen Streiche. Er begibt sich in das Bett Steinbachs und erwartet den nächtlichen Besuch Mirandas, der nicht lange auf sich warten lässt:

»… Sie kommt, sie naht. Na, freue Dich, Mirandchen! Es wird sehr schön werden! O, Sam, alter Junge, jetzt kannst Du beweisen, daß Du unwiderstehlich bist und daß Du das Maul grad noch so spitzig machen kannst wie damals bei der Auguste auf dem Schweinestalle in Ruppertsgrün!« (380)

Was jetzt im dunklen Zimmer geschieht, hat auch hier mit den ›abgrundtiefen Unsittlichkeiten‹ Hermann Cardauns’ überhaupt nichts zu tun. Der Text erregt allenfalls Heiterkeit:

Sie glaubte, daß er jetzt beginnen werde, liebenswürdig

zu sein.

»Ah! Laßt mich nur aussprechen, Donna Miranda! Also

Ihr kommt mir so weich, so mollig, so anschmiegend vor wie – wie – na,

grad wie eine Cyperkatze.«

»Himmel!« fiel sie ein. »Cyperkatze!«

Dabei rückte sie schnell wieder von ihm weg.

»Ja, und zwar wie eine dreifarbige. Die sind

nämlich selten und werden zu den Schönheiten des Katzengeschlechtes

gerechnet. … Ihr habt sicherlich ein so schönes, warmes, weiches Fell.

Aber wenn man es streichelt, kommen die Funken geflogen.«

»Versucht es doch einmal!« sagte sie ärgerlich.

»Jetzt noch nicht. Und die Aeuglein, die sind so mild und

freundlich; aber – brrr!«

»Sennor! Ihr kennt mich nicht!«

»Wollen sehen. Das miaut so zart, so liebenswürdig. Und wen

man so ein süßes Viehzeug liebkost, da schnurrt und summt es behaglich,

aber in demselben Augenblick zeigt es die Zähne und Krallen und beginnt

zu pfauchen, daß, daß – –«

»Pfauchen? Was ist das?«

»Habt Ihr es noch nicht gehört? Wenn ein Hund einer Katze

zu nahe kommt, so macht sie einen Buckel, ringelt den Schwanz wie eine

Klapperschlange und – – ppppchchchchchcht, fährt sie auf ihn los und

haut ihm mit den Krallen die Augen aus.«

Jetzt war das schöne Weib wirklich erzürnt. Sie

rückte noch weiter ab und stieß den Athem so schnell und gewaltsam aus,

daß es halb wie ein unterdrücktes Pfeifen und halb wie ein leises

Zischen klang.

»Hört Ihrs!« sagte er. »Das, grad das habe ich gemeint. Ihr

fangt schon an zu pfauchen. Ja, da habt Ihr es! …« (381)

Wichtig ist zunächst die Cyperkatze; dreifarbige scheint es nur bei May zu geben. Damalige Konversationslexika lassen dies erkennen:

»Die Hauskatze hat wenig Spielarten; ihre Färbungen erben nicht fort und haben keinen zoologischen Werth. Die hellgrauen, mit schwarzen Fußballen und an den Hinterfüßen schwarzen Sohlen, heißen Cyperkatzen.« (382)

»Es gibt eine Menge Spielarten der Hauskatze. Die Cyperkatze ist quer schwarz gestreift; …« (383)

Bereits in der Juweleninsel taucht die »dreifarbige Cyperkatze« auf, und dort tatsächlich als Kätzchen, nicht als berückende Frau:

Die Blaue, sehr lang und hager Gebaute, trug ein dreifarbiges Cyperkätzchen, … (384)

Die »dreifarbige Cyperkatze« ist also ein wichtiges Indiz für Mays Autorschaft. Ebenso eindeutig sind die Aufschneidereien Sam Barths in Sachen Frauen, die er vor Miranda erobert haben will:

»… Ihr habt keine Ahnung von meinen Vorzügen. Als ich zwanzig Jahre zählte, hatten mich schon drei Bertha’s, vier Anna’s, fünf Emilien, sechs Auroren, sieben Rosalien, acht Karolinen, neun Wilhelminen und zehn andere Minen angebetet. Die Hälfte von ihnen ist an unerwiderte Liebe zu Grunde gegangen. …« (385)

All diese Namen gehören zu Mays engem Repertoire, und dies mit gutem Grund, so hieß seine erste Liebe Anna; Karoline und Wilhelmine waren zwei seiner Schwestern. Ihren Männern Selbmann und Schöne setzte May saraktisch im Weg zum Glück ein zweifelhaftes Denkmal, indem er sie durch den Baron von Alberg ermorden ließ.

»Aus diesem Beispiel mag ersichtlich sein, was für Forschungsobjekte allein schon die Münchmeyer-Romane darstellen!«, wie Hansotto Hatzig treffend anmerkt. (386)

Nähern wir uns jetzt erneut Miranda: das Cyperkätzchen besitzt die für May so typischen, »elektrisierenden« Eigenschaften:

Sie war überzeugt, er sei Steinbach. Die Berührung seiner Hand durchfluthete sie mit einem elektrischen Strome, welcher ihr ganzes Innere durchzitterte. Es war finster in dem Zimmerchen, dennoch aber bemerkte sie die Augen feuerroth auf den Augapfeln liegen, so schoß ihr das Blut nach dem Kopfe. (387)

Diese Situation weiß Sam Barth für sich zu nutzen, und zwar nicht, wie man glauben mag für ein richtiges Liebesabenteuer, sondern einfach um Miranda wichtige Geständnisse zu entlocken, die ihr Liebesverhältnis zu Walker und seine zahlreichen Verbrechen betreffen.

Bei dem Namen Walker wird man sogleich hellhörig, klingt er doch deutsch ausgesprochen (damals, wo hierzulande kaum jemand englisch sprechen konnte, die Regel!) fast wie Walther, der ebenso unvergleichliche wie einflussreiche Untermensch, der die Manuskripte der Münchmeyerschen Mitarbeiter auf das »Irdisch-Weibliche« hin durchzusehen hatte. … Er hat sich mit ganz derselben Maitressenwirtschaft, die er eine Treppe hoch über Frau Münchmeyer trieb, hinter meine Gedanken geschlichen, und wer mich nun liest, der hält ihn für May und findet mich »abgrundtief unsittlich«! (388)

Aus dem Munde Sam Barths hören wir einen von Mays hochinteressanten Sätzen, der Adressat ist Miranda, genauer gesagt Emma, und man darf hier getrost Schlimmes vermuten:

»Wüßte ich, daß ich mich wirklich auf Dich verlassen

könnte, so würde ich ganz anders mit Dir sprechen; so aber bist Du Walkers

Maitresse.«

»Weißt Du das so gewiß?« fiel sie ihm in die Rede.

»Das singt hier jeder Spatz vom Dache!«

»Nun gut, ich bin es gewesen, aber ich will und werde es

nicht mehr sein.« (389)

Und nach diesem ›Bekenntnis‹ darf man bald gewiss sein, dass Walker tatsächlich mit August Walther identisch ist:

»Du kennst Bill Newton?«

»Ja.«

»Was tut er hier?«

»Er ist Walkers Factotum.« (390)

Die Vokabel ›Factotum‹ im gleichen Atemzug genannt mit ›Walker‹ kann wohl kaum als Zufall gewertet werden, wenn hier auch eigentlich Bill Newton gemeint ist, mit dem es ebenso eine sehr merkwürdige Bewandtnis hat. Zu Beginn des Romans wird Newton als alter, unbeschreiblich hagerer (391) Derwisch Osman vorgestellt, doch der äußere Schein trügt. Im weiteren Verlauf der Erzählung muss er gewissermaßen einen Jungbrunnen gefunden haben, er schwingt sich mit Leichtigkeit durch vier Kontinente und steht Damenschönheiten nicht abgeneigt gegenüber. Auch hier haben wir das Faktotum Walther vor uns. Personen, die nämlich im tatsächlichen Leben Mays eine gravierende Rolle spielten, spalten sich mitunter gleich in mehrere Romanfiguren auf; dieses Phänomen ist immer wieder zu beobachten.

Als May die Ereignisse um Miranda und Walker verfasste, stand August Walther im neunundfünfzigsten Lebensjahr. (392) In der Personenbeschreibung Walkers drückt sich May ungewöhnlich vage aus:

Er war nicht zu dick und nicht zu hager, nicht zu alt und nicht zu jung, er war ein Mann von einer sogenannten Durchschnittspersönlichkeit, ein Dutzendmensch. Und doch hatte er etwas in seinem Gesichte, was sofort auffiel, ohne daß man es zu definiren vermochte. Wer diese Physiognomie einmal gesehen hatte, der vergaß sie nicht leicht wieder. (393)

Gab es ein sinnliches Intermezzo zwischen Emma und dem wesentlich älteren August Walther? Die Pollmer-Studie, sonst reich an negativen Charakterzügen Emmas, gibt keine eindeutigen Hinweise.

Hatte meine Frau in der Kunst, die Männer zu bestehlen, zu belügen und zu betrügen, bisher nur Elementar- und Gymnasialunterricht genossen, so war dieser Sommer nun die hohe Schule. Der Erfolg zeigte sich bald! Und zu ganz derselben Zeit sandte Münchmeyer sein Faktotum Walther wiederholt zu mir, … (394)

Gelegenheit macht Diebe, ob dieses Sprichwort auch für Emma und Walther gilt? May selbst hatte mehrmals betont, dass Emma ihm wiederholt untreu gewesen sei. (395) Aber mit wem, darüber schwieg sich der Autor aus. Zu schmerzlich dürfte die Erinnerung daran gewesen sein. Die Bezeichnung ›Untermensch‹ für August Walther ist einzigartig in Mays Lebenswerk, sie erinnert bedenklich an die dunklen politischen Jahre des Dritten Reiches.

Im Schundverlag schreibt May über seine Münchmeyer-Romane:

Und wie konnte sich die schlanke, kräftige, zwar auch nicht sündenlose Menschlichkeit, die ich gezeichnet habe, in eine so feiste, schwammige, nach Ehebruch lüsterne Abscheulichkeit verwandeln, … (396)

Nach diesem einleitenden Satz erscheint neben Münchmeyer mit seinen »wohlbekannten Stapfen« der einflussreiche Untermensch August Walther, der die Manuskripte der Münchmeyerschen Mitarbeiter auf das »Irdisch-Weibliche« hin durchzusehen hatte. Dann folgt überraschend: Ich machte mir nie etwas mit diesem Manne zu schaffen, habe ihm nie den Backenbart gekratzt …; wer aber sonst? War es die dreifarbige Cyperkatze Miranda oder besser gesagt Emma, die May gern ›Miez‹ nannte?

Es könnte durchaus sein, dass August Walther bei Mays Manuskripten das ›Irdisch-Weibliche‹ suchte und fand, als Emma – wie gewöhnlich – die besagten Manuskripte ins Verlagshaus Münchmeyer brachte. Man kann also sagen: Hätte die sinnlich veranlagte Emma nicht die Aufmerksamkeit Münchmeyers und Walthers auf sich gelenkt oder umgekehrt: hätten Münchmeyer und Walther die Ehe Karl Mays respektiert, wären viele erotische Stellen in der uns vorliegenden Form nicht entstanden, zumindest jene, wo May seine beiden Kontrahenten als Verdoja, Henri, Schneffke, Rialti und Walker in den Kolportageromanen verewigte. May ist zwar der Verfasser, aber indirekt tragen Münchmeyer und Walther für zahlreiche der sogenannten ›abgrundtiefen Unsittlichkeiten‹ eine Mitschuld: dies wollte May in seiner Symbolik offenkundig sagen.

Und dass May symbolisch zu verstehen ist, viele seiner Werke, auch autobiographische Texte, literarisch überformt sind – hierüber kann kein Zweifel bestehen. Als May dem verhassten August Walther den Stempel ›Faktotum‹ aufdrückte, dachte er an ›Geheime Gewalten‹, einen ›Wiener Kriminalroman von Friedrich Axmann‹, der ab September 1875 im von May gegründeten Unterhaltungsblatt Schacht und Hütte erschien. Der Axmann-Roman wurde redaktionell von ihm betreut.

In ›Geheime Gewalten‹ taucht ein zwielichtiger Walther auf, der geradezu aufhorchen lässt:

»Mit einem Male fuhr der Zerlumpte wie rasend empor, schlug

sich mit der flachen Hand vor die Stirn und rief:

›Das war ja der Walther, das Faktotum des ›Herrn‹. Beim

Himmel er war es. …‹« (397)

Offenkundig hat dieses Faktotum bei der literarischen Beschäftigung Mays mit August Walther Pate gestanden. In diesem Zusammenhang darf der Roman Der Weg zum Glück nicht unbeachtet bleiben. Zeitgleich mit den Ereignissen um Miranda und Walker entstanden, tritt dort ein Lehrer namens Max Walther auf. Der Kenner weiß, dass jener Lehrer ein deutliches Spiegelbild Karl Mays abgibt und dementsprechend eine überaus positive Persönlichkeit darstellt. Dies scheint im Widerspruch zu der Person August Walthers zu stehen, man wird bald aber eines Besseren belehrt.

Zunächst gestaltet sich alles sehr komplex. Im Prinzip hat man es mit zwei Namen zu tun: Max(y) und Walther. Um beide Namen zieht die bildschöne Silbermartha ihre Kreise – eine Emma, wie sie treffender vom Autor nicht gezeichnet werden konnte. Max liebt Martha innig, bekommt aber nur Demütigungen zu spüren. Ihre Beziehung bleibt dementsprechend lange Zeit unglücklich.

Ähnlich dürfte Mays Eheleben verlaufen sein, »eine Strindbergische Hölle, die er – mitunter in schmerzvoller Lust – ertrug, weil er, seiner unbedeutenden schönen und reizvollen Gattin sexuell hörig, von ihr nicht loskonnte, solange sie eben diese Anziehungskraft auf ihn besaß« (398), wie Otto Forst-Battaglia kommentiert. Möglicherweise sind Untreue und Verführung die Erklärung, dass jenes berühmte Über-Ich à la Old Shatterhand im Autor erwachte. (399) Wie nirgendwo sonst in den Münchmeyer-Romanen, erniedrigt Max(y) solcherlei Schurken, die jungfräuliche Schönheiten im Wald behelligen.

Es war ein Kampf der rohen,

ungeschulten Kraft gegen einen geübten und geistesgegenwärtigen Turn-

und Ringlehrer. Dieser Letztere stand noch ebenso lächelnd da wie

vorhin. Nicht eine Spur der geringsten Anstrengung war ihm anzusehen. …

Er kniete auf ihn nieder, riß ihn herum, mit dem Gesicht nach oben, und

versetzte ihm eine Menge so gewichtiger, schallender Ohrfeigen,

daß Liesbeth voller Angst laut aufschrie:

»Nicht so! Nicht so! Laß ihn gehen! Du derschlägst ihn ja!«

»Pah! Solche Kerls haben ein zähes Leben,« lachte der

Lehrer. »Er kann noch mehr, noch viel mehr vertragen.«

Er fügte noch einige Ohrfeigen hinzu und erhob sich dann

vom Boden. … Er hob seinen Spazierstock auf.

»Um Gotteswillen! Thu ihm nix mehr!« bat sie.

»Wann er folgt, soll ihm nix mehr geschehen. …«

… Er deutete mit dem Stocke auf die an der Erde liegenden

Pilze und auf den Korb. …

»… sie hat dieselbigen gesammelt, und Du hast sie ihr

entrissen und auf den Boden geworfen.«

… Wüthend wollte Fritz aufspringen; aber es fiel schnell

Hieb auf Hieb auf seinen Rücken, daß er durch die Wucht dieser Streiche

förmlich zu Boden gedrückt wurde. Er griff nach den Pilzen. … Es war

wirklich, als ob ein Thier dem Gebote eines intelligenten, überlegenen

Menschen Gehorsam leiste. (400)

Man mag jetzt irritiert sein und fragen, warum der Held den Namen Max Walther trägt? May wählte Walther wahrhaftig nicht, weil ihm dieser Name lieblich in den Ohren klang. Walther, das war für ihn gleichlautend mit Mädchenverführung. In diesem Sinne muss Max seinen Nachnamen erdulden; er ist gebrandmarkt, weil die Schönheit seiner Mutter einst schamlos ausgenutzt wurde. Sie bekam ihn als uneheliches Kind, denn der Geliebte ließ sie in gemeinster Weise im Stich. Dieser Mensch verbarg seine wahre Identität, gab sich aber den so passenden Namen Curt von Walther.

Geradezu bezeichnend sind die Worte des Wurzelsepp, als er gefragt wird, was er über jenen Walther wisse:

»Daß dera Walthern der größest Hallunken ist, den ich nur kennen thu.« (401)

Äußerst pikant sind folgende Sticheleien:

»… Ist etwa auch kein Schwindelmeier da gewest, der sich Curt von Walther hat heißen lassen?« (402)

Eindeutiger können Anspielungen kaum ausfallen! Zu allem Überfluss taucht zeitgleich in der Jugenderzählung Der Sohn des Bärenjägers ein Pferdedieb namens Walker auf. Wer kann da noch an einem Zufall glauben? (403) Im Schundverlag weist May ausdrücklich auf Walthers »Maitressenwirtschaft« hin. Dass er dort nicht etwa polemisierte, lässt sich nur all zu deutlich an Hand der Deutschen Helden belegen:

»Welch ein Weib!« sagte Walker, indem er sich mit der Hand über die Stirn fuhr. »Verdammt, daß ich nicht offen auftreten kann! Ich würde sie zu zwingen wissen, meine Frau zu werden. Zwar habe ich bereits drei Weiber, meine eigentliche Frau und zwei Indianerinnen; aber die würden doch nichts erfahren. …« (404)

Was immer auch in jener Zeit der Niederschrift 1886 vorgefallen sein mag, blanker Haß, Wut und Verzweiflung müssen Karl May beherrscht haben, dass er sich zu Schilderungen wie dieser hinreißen ließ:

Er stand von seinem Sitze auf und trat auf sie

zu. Sie wich schaudernd zurück, streckte die Arme zur Abwehr aus und

rief:

»Zurück, Ungeziefer! Rühre mich nicht an!«

»O, nicht nur anrühren werde ich Dich! Du sollst meine

Geliebte sein, jetzt gleich, in Gegenwart Deines Vaters, des alten

Narren!«

Er stand da, ein Bild der widerwärtigsten Geilheit.

Seine Lippen wetzten sich an den Zähnen. Der Speichel stand ihm auf der

Zunge. Er griff nach ihr. Sie wich abermals zurück, so weit es ihr

möglich war.

»Hund, laß von ihr!« rief Wilkins. »Ich zermalme Dich

sonst!«

»Du? Der Du in Ketten liegst!« hohnlachte Walker. »Versuche

es doch!«

Schon wollte er Almy erfassen.

»Her zu mir! Nieder!« gebot ihr der Vater.

Sie hauchte sich nieder, zwischen ihm und die Wand,

blitzschnell, so daß Walker in die Luft griff.

»Verdammt!« rief dieser entäuscht. (405)

Lediglich in der Pollmer-Studie sollte May Jahrzehnte später ein weit kräftigeres Vokabular anschlagen. Begriffe wie ›Geilheit‹ sind dort eher harmlos:

Sie war ein ganz gewöhnliches, ordinäres Arbeitermädchen, aber äußerst üppig gebaut und mit jenen groben Reizen und der entsprechenden Raffinirtheit versehen, durch welche dergleichen Weibsen selbst braven Männern sehr leicht gefährlich werden können; Pollmer aber hatte sie ja eben grad wegen ihrer Geilheit und Brünstigkeit gemiethet. (406)

Walker oder besser gesagt Walther war für May der Inbegriff des Bösen, eben ein ›Untermensch‹, den man wie einen tollwütigen ›Coyoten‹ zeichnet:

Seine Lippen wetzten sich an den Zähnen. Der Speichel stand ihm auf der Zunge, denn nach dieser Charakterisierung Walkers treffen wir wenig später tatsächlich auf den eben genannten tollwütigen Coyoten:

Sein Fell war räudig, seine Augen lagen in tiefen Höhlen, seine Knochen und Rippen schienen das Fell durchbohrt zu haben, und die triefende Zunge hing ihm lang und weit aus der schäumenden Schnauze. (407)

Selbstverständlich kommt es trotz der realistischen Ausdrucksweise nicht zur Beschreibung sexueller Handlungen, allein schon körperliche Berührungen werden sorgfältig vermieden. Es wird zwar sehr viel angedroht, die weiblichen Schönheiten bleiben jedoch stets verschont, wie folgendes Beispiel zeigt, in dem nach Walker nun dessen Komplize Roulin sein Glück versucht:

»Thut, was Ihr wollt. Gott wird mir helfen!«

»Ah! So sprichst Du, so? Ich werde Dir sofort zeigen, was

ich thue. Du sollst meine Geliebte, mein Weib sein vor den Augen dieser

drei Personen. Sie sollen sehen, daß Du mir Alles, Alles

gewähren wirst, was ich mir von Dir erwünsche. Komm her!«

Er streckte die Arme nach ihr aus. Sie wich zurück. Er trat

rasch weiter vor.

»Helft mir, Sennor Zimmermann!« rief sie.

Sie wollte schnell zu diesem hin, um sich so unter den

Schutz seiner Fäuste zu begeben wie vorhin Almy in denjenigen ihres

Vaters; aber es war zu spät; Roulin hatte sie bereits gepackt.

»Hilfe!« rief sie, sich gegen seine Umarmung sträubend.

Die Kette in der Ecke Zimmermanns knirrschte; die hölzerne

Wand prasselte. Roulin drückte die sich wehrende an sich und versuchte,

sie zu küssen.

»Hilfe, Hilfe! Um Gotteswillen!« rief sie in

ihrer höchsten Angst.

»Gleich, Gleich, Sennorita!« schrie

Zimmermann. »Alle – alle – Teufel! Will denn – ah,

ah, endlich, endlich!« [May-typische

Verdoppelungen.]

Es tat einen schrecklichen Krach. Nicht die Kette war

zerrissen, aber die eiserne Oese war aus der Wand gerissen worden, und

zwar mit solcher Gewalt, daß Zimmermann mehrere Fuß weit in den Raum

rollte.

»Donnerwetter!« schrie Roulin. »Er ist frei!«

»Ja, frei, frei! Und nun komm her Bursche!«

(408)

Ein wahres, verzweifeltes Heldenstück Karl Mays, hatte er doch auf ganz ähnliche Weise einstmals bei der ›königlich sächsischen Gendarmerie‹ für Aufsehen gesorgt.

»May, Carl Friedrich, vormal. Schullehrer aus Ernstthal …, welcher sich wegen zahlreicher Verbrechen in Mittweida in Untersuchung befindet, ist heute auf dem Transport von St. Egydien nach Bräunsdorf unter Zerbrechung der Fessel entsprungen.« (409)

Wenden wir uns noch einmal Miranda zu: hier erleben wir im Gegensatz zur vorherigen Szene einen besonders zaghaften, nachsichtigen Karl May. Während sämtliche Verbrecher in den Deutschen Helden ihrer sicheren Bestrafung entgegen gehen, kommt Miranda als einzige völlig ungeschoren davon. Der Held Oskar Steinbach behandelt sie mit Güte, er glaubt ihren Beteuerungen, sich zu bessern. Alles verläuft so wie im realen Leben zwischen Karl und Emma.

Mit Balzer – eines der vielen Selbstbildnisse Mays – darf Miranda einen moralischen Neuanfang wagen. Ihre Zärtlichkeiten dürften jetzt, wenn auch in der Wunschvorstellung des Autors, ernst gemeint sein:

Sie zog ihn an sich, und er legte die Arme fest und warm um sie. So saßen sie, aneinander gepreßt, Lippe an Lippe. Sie küßten nicht, sondern sie tranken von Mund zu Mund. Er fühlte das sehnsuchtsvolle Wallen ihres Busens. Er schloß die Augen. Es war ihm, als ob die ganze Umgebung sich mit ihm rund um drehe. (410)

»In Karl Mays Roman ›Waldröschen‹ … werden 2293 Menschen getötet. Davon werden erschossen rund 1600, skalpiert 240, vergiftet durch Gift oder Gase 219, erstochen 130, mit der Faust niedergeschmettert 61, ins Wasser geworfen 16, dem Hungertod preisgegeben 8, hingerichtet 4, den Krokodilen lebend zum Fraß vorgeworfen 3, an einem Baum über dem Krokodilteich aufgehängt (zwei Männer und eine Frau) 3, durch Gift wahnsinnig gemacht 3, durch Aufschneiden des Bauches getötet 2, den Ratten zum Fraß vorgeworfen 1, geblendet und auf ein Floß gebracht 1, lebend in die Erde gegraben 1, erdrosselt 1. Ferner werden Menschen als Sklaven nach Afrika verkauft 2, durch Faustschläge betäubt 23, durch Würgen betäubt 12, durch Kolbenhiebe betäubt 12, durch Fußtritte verletzt 30, geknebelt 10, mit dem Dolche gestochen 6, 2 Menschen die Hände abgeschlagen, eine Frau genotzüchtigt, 4 Frauen verführt, einem Menschen 50 Stockhiebe erteilt, Männer gefoltert 3, geblendet 3, bis zum Wahnsinn gekitzelt 2, am Kronleuchter erhängt 1, ein Kranker im Schnee zum Sterben ausgesetzt, einem Manne ein Loch in den Kopf gebohrt, einem Manne bei lebendigem Leibe Nase und Ohren abgeschnitten und die Kopfhaut abgezogen. Weiter kommen vor: Ohrfeigen 26, Raub und Diebstahl 11, Leichenschändung und Leichenraub 8, Selbstmorde 6, Menschenraub 2, Meineid 1, eine genau beschriebene Steinoperation, eine Heilung eines Rippenbruches durch Fußtritte. – Zweifellos eine Jugendbelehrung ersten Ranges!« (411)

Diese Auflistung mag zwar zahlenmäßig richtig sein, jedoch beinhaltet sie sehr viel ungerechtfertigte Polemik: so werden getrost all die Toten des mexikanischen Bürgerkrieges mit in die Waagschale geworfen! Wer über den zweiten Weltkrieg schreibt, müsste demnach ebenso vom Kritiker beurteilt und verurteilt werden. Der letzte Satz »Zweifellos eine Jugendbelehrung ersten Ranges« geht von der irrigen Annahme aus, Karl May sei einzig und allein Jugendschriftsteller gewesen. Die Münchmeyer-Romane sind jedoch ausschließlich für Erwachsene geschrieben, selbst die spätere Fischer-Ausgabe hatte niemals die Jugend als Zielgruppe.

Ich gehe auf das Thema ›Gewalt‹ nur deshalb ein, weil auch wegen gewalttätiger Szenen in den Münchmeyer-Romanen – und dergleichen muss man förmlich suchen – Zweifel an der Autorschaft Mays laut geworden sind. Analysieren wir doch einmal nüchtern die wilden Zustände im einstigen Amerika. Dort sah es freilich anders aus als in heimischen Wohnstuben:

»Im Mai 1871 stellte White Bear [Kiowa-Häuptling] eine große Kriegsexpedition zusammen. Er wollte Beute machen, er wollte einen unablässigen Druck auf die sich ausbreitenden weißen Siedlungen ausüben, und er wollte Aktion um der Aktion willen. Mehr als hundert Krieger schlossen sich ihm an … und … entdeckten etwa 30 Kilometer von Fort Richardson entfernt einen Wagenzug. White Bears Männer fielen über die Fuhrleute her, töteten sieben von ihnen und verstümmelten die Überlebenden und die Toten. Einen Fuhrmann fesselten die Krieger an seinen Wagen, dann schnitten sie ihm die Zunge heraus, und schließlich verbrannten sie ihn bei lebendigen Leibe.« (412)

Historisches Gemetzel einfach zu ignorieren, wäre realitätsfremd. Die Wirklichkeit ist bisweilen grausam, gerade deshalb muss ein Autor auf derartige Missstände aufmerksam machen dürfen:

Der Westen hat einen rauhen Sinn und duldet weder Zartgefühl noch Schonung; er ist den physikalischen Stürmen widerstandslos preisgegeben, kennt keine andere Herrschaft als diejenige des unerbittlichen Naturgesetzes und bietet darum auch nur Männern Raum, die ihren einzigen Halt in der eigenen knorrigen Naturwüchsigkeit suchen. (413)

Der Ur-Winnetou Mays war dementsprechend grober gestaltet:

Sofort kniete Winnetou über dem Besinnungslosen, senkte ihm das Messer in die Brust, faßte mit der Linken das reiche, dunkle Haar zusammen – drei Schnitte, kunstgerecht geführt – ein kräftiger Ruck – und der Scalp war gelöst. Er schwang ihn hoch um den Kopf und stieß jenen fürchterlichen Siegesruf aus, welcher Mark und Bein erschütternd auf den Gegner zu wirken pflegt. (414)

Folgerichtig leiden diverse Westmänner unter den Spuren ihrer Kämpfe ein Leben lang:

Bei näherer Betrachtung konnte man bemerken, daß ihm nicht nur mehrere Finger, sondern auch beide Ohren fehlten, und wer genau auf die Haare und die unter ihnen hervorschimmernde, hochgeröthete Kopfhaut achtete, war der Entdeckung nahe, daß er eine Perrücke trug, nicht etwa eines Kahlkopfes wegen, sondern weil ihm bei einem unglücklichen Zusammentreffen mit den Indianern der Scalp genommen worden war. (415)

Mit diesem Hintergrundwissen kann nun jene Waldröschen-Passage beleuchtet werden, die wegen ihrer Brutalität aus dem Rahmen des Üblichen fällt, auch wenn sie alle bekannten Ingredienzen in sich trägt:

Büffelstirn knirrschte mit den Zähnen.

»Der Tod wäre zu wenig; der Hund soll es büßen!« sagte er.

Er schritt auf den Sergeant zu, der sich halb wieder

erhoben hatte. Er stieß ihn mit einem kräftigen Tritte zu Boden, kniete

auf ihn nieder und zog das Messer.

»Himmel, was wollt Ihr machen?« rief der Sergeant.

»Du bist kein Mensch, sondern ein Thier,« antwortete der

Häuptling. »Du hast die Tochter der Miztecas geschlagen; ich werde Dich

lebendig scalpiren.« …

»Tödtet mich lieber!«

»Du selbst hattest kein Erbarmen. Ich werde Dir zeigen wie

man scalpirt. Nicht rasch, mit drei Schnitten und einem Rucke,

sondern fein langsam, wie man sich die Scalplocke des Feindes auf die

Haut des Büffels malt.«

»Gnade! Gnade!«

»Du bist eine Memme. Wimmere fort.«

Er faßte das Haar des Franzosen mit der Linken und setzte

ihm das Messer an die Stirn. Da machte er einen Versuch, sich

aufzurichten; aber das Knie des Miztecas drückte sich so fest an seine

Brust und das andere legte sich nun über seinen Hals weg, daß sein

Oberkörper wie angenagelt am Boden lag.

Jetzt schnitt das Messer des Häuptlings die Stirnhaut

durch. Der Franzose stieß einen fürchterlichen Schrei aus …

»Er hat noch mehr verdient,« antwortete der Indianer kalt;

»er wird auch Nase und Ohren verlieren. Büffelstirn ist kein Henker;

aber die Tochter der Miztecas muß gerächt werden.«

Er zog dabei sein Messer langsam um den Haarschopf des

Franzosen herum. Dieser stieß ein Geheul aus, welches nicht mehr

menschlich genannt werden konnte …

»Schreie nicht, Hund!« sagte der Häuptling. »Dieser Schnitt

macht keine Schmerzen. Sie beginnen erst jetzt, wenn ich Dir das Fell

sammt den Ohren herabziehe.«

Er schob den Kopf des Franzosen erst auf die linke und dann

auf die rechte Seite, um ihm erst das rechte und dann das linke Ohr

abzuschneiden, wobei die beiden abgelösten Ohrmuscheln jedoch an der

oberen Kopfhaut hängen blieben.

Der Franzose brüllte wie ein Stier.

»Schweig, Feigling!« rief Büffelstirn, »Erst jetzt wirst Du

singen; denn nun ziehe ich Dir das Fell herunter. Paß auf.«

Er faßte die Haare fest und zog die Kopfhaut los, nicht

schnell, sondern langsam und allmählig, wie er gesagt hatte …

Als er die Haut abgezogen hatte, sagte er:

»Dies ist die Haut eines Feiglings, welcher schreit, wenn

er scalpirt wird. Büffelstirn wird sie nicht tragen, sondern er schenkt

sie Dir als Andenken an diese schöne Stunde. Und dazu wird er Dir noch

die Nase geben, welche bisher in Deinem Gesichte gewesen ist.«

Er faßte mit zwei Fingern der Linken die Nase und trennte

sie mit einem raschen Schnitt von ihrer Stelle. Der Franzose stieß dabei

einen Schrei aus, in welchem sich seine ganze körperliche und geistige

Qual gipfelte; dann ließ er nur noch ein langanhaltendes Stöhnen und

Wimmern hören.

Jetzt zog Büffelstirn einen Riemen hervor,

zerschnitt ihn in zwei Theile und band damit den Scalpirten die Hände

und die Beine zusammen. Dann schleifte er ihn in eine Ecke, wickelte die

Nase in den Scalp und legte dann Beides neben ihm hin.

»Dein Leben wäre zu wenig gewesen,« sagte er zu ihm.

»Büffelstirn mochte es nicht haben. Nun hat er Dir gezeigt, einen

Lebenden zu scalpiren, ohne ihn zu fesseln. Das ist ein Meisterstück,

welches unter tausend Männern kaum Einer bringt. Du kannst davon

erzählen, wenn Du in das Land zurückkehrst, in welchem die Hunde Deiner

Brüder wohnen.« (416)

Man muss diese Textpassage einfach mal laut gelesen haben, um die maßlose Ironie, die im Schlussabsatz als ›Meisterstück‹ zum Ausdruck kommt, besser einordnen zu können. Das Furchtbare wird gemildert, indem die entsetzliche Rache Büffelstirns bis zum Äußersten getrieben wird und somit, wegen der Irrealität der Grausamkeiten, ins Groteske umschlägt. Dennoch befindet sich May auf einer äußerst schmalen Gratwanderung.

Gerhard Klußmeier hat Mays Waldröschen auf folgenden Nenner gebracht:

»Dem Autor gelang es – abweichend von seiner sonstigen Schreibweise – einen Stil zu finden, der heute durch seine fast kabarettistisch anmutende Überzogenheit einen ganz besonderen Lesereiz bietet und damals einen geradezu unglaublichen Erfolg erzielte.« (417)

Spielte Mays frühkindliche Erblindung in erotischen Episoden eine gewisse Rolle, erleben wir hier erneut dieses Phänomen:

»Herr Doctor, wissens halt, was nachhero kommt,

wann man das Augenlicht verloren hat?«

»Nun, was?«

»Dann wird alles Andere desto schärfer.«

»Das weiß ich wohl.«

»Das Gehör, das Gefühl, der Geruch und der Geschmack. …«

(418)

Folglich ist die größte Strafe, die ein ehemals Blinder einem Schurken zufügen kann, die Zerstörung seiner Sinnesorgane:

Der Cornel schrie vor Entsetzen laut auf; aber der Häuptling kehrte sich nicht an sein Geschrei, faßte ihn beim Schopfe und trennte ihm mit zwei schnellen, sicheren Schnitten die beiden Ohrmuscheln los, welche er in den Fluß warf. (419)

Tatsächlich war es unter Indianern üblich, ihren Feinden die Ohren abzuschneiden oder sie zu skalpieren:

»Ohren galten in jener Gegend als reduzierte Kopftrophäe und konnten anstelle des Skalps genommen werden.« (420)

Aber der Cornel überließ seine Ohren nicht als Trophäe; sie landeten ja im Fluß. Darüber hinaus musste der Franzose aus dem Waldröschen gar sein Riechorgan opfern. Und an das Augenlicht geht es schließlich im ›Deutschen Hausschatz‹:

»… Dort drüben erscheint die Sonne über dem Wald.

Schau sie Dir noch einmal an, denn Du wirst sie nie wieder sehen,

sondern in Nacht und Grauen versinken. Hier hast Du meinen Hals, um mich

zu erwürgen. Ich werde Dich nicht hindern, Deine Hände um denselben zu

legen.«

Das war sonderbar. Welche Absicht hatte er doch? … Hamd el

Amasat ließ sich diese vortreffliche Gelegenheit nicht entgehen. Er that

einen Sprung auf ihn zu und krallte ihm die beiden Hände um die Gurgel.

Kaum war das geschehen, so warf Omar seine beiden Arme nach vorn und

legte dem Feind die Hände an den Kopf, so daß die vier Finger jeder Hand

auf die Ohren und nach hinten, die beiden Augen aber nach vorn, auf die

Augen zu liegen kamen. …

Eine kleine Bewegung seiner Daumen, ein kräftiger Druck

derselben, und Hamd el Amasat stieß ein Geheul aus, wie ein verwundeter

Panther, und ließ die Hände von dem Hals seines Gegners los, denn dieser

hatte ihm – – beide Augen ausgedrückt. (421)

Natürlich gibt es bei May auch Brutalitäten, die mit seiner frühkindlichen Erblindung nichts zu tun haben; dennoch sind meist ebenso traumatische Kindheitserfahrungen die Ursache:

Hier sträubt sich die Feder, fortzufahren! Was ich sah, war so gräßlich, daß ich einen Schrei ausstieß, … Man hatte die Fichte, welche die Stärke eines achtjährigen Kindes [sic!] besaß, in Schulterhöhe gespalten. … Durch das Nachtreiben immer größerer und stärkerer Keile, auch mehrere nebeneinander, hatte man den Riß so erweitert, daß er mehr als den Durchmesser eines Männerleibes bekam, und dann den gefesselten alten Wabble hineingeschoben. Hierauf waren die stärkeren Keile wieder herausgeschlagen worden; sie lagen unten am Boden; und nun steckte der unglückliche Alte in horizontaler Lage und mit entsetzlich zusammengepreßtem Unterleibe, hüben die Beine und drüben den Oberleib hervorragend, in dem Spalt. Hätte man ihn mit der Brust hineingelegt, so wäre sie ihm eingedrückt worden und er folglich gestorben; so aber hatte man ihn in teuflisch raffinierter Weise nur bis zum Unterleib hineingeschoben. (422)

Eine Fichte, welche die Stärke eines achtjährigen Kindes besaß und ein misshandelter Unterleib, dieser autorisierte Text aus Old Surehand zwingt zum Nachdenken. Irgend eine schlimme Bewandtnis muss es damit haben, womöglich sogar eine furchtbare. Bevor wir uns an die Lösung dieses Problems heranwagen, sollen erst einmal leichtfertige Hypothesen angeführt werden:

»Alle Passagen …, die mehr beinhalten als das bloße Ansehen, etwa das Betasten eines Busens (›Waldröschen‹) oder Peitschenhiebe auf den angespannten Unterleib eines Knaben (VS), dürfen mit Sicherheit als nicht von May stammend angesehen werden. Sie entspringen einer perversen Phantasie, und das, was verschiedene Kritiker May anlasten, er sei homosexuell und sadistisch-masochistisch veranlagt gewesen, trifft mit größter Wahrscheinlichkeit auf seinen Bearbeiter im Münchmeyer-Verlag zu …« (423)

Ohne konkrete Zitate mit den entsprechenden Seitenzahlen zu benennen, äußert der Autor seine pauschale Meinung, die nicht kenntnisreich vorgetragen ist. Nehmen wir den Verlornen Sohn zur Hand:

Der Akrobat Bormann ›erwirbt‹ von einem dubiosen Zirkusdirektor einen Knaben, der kurz zuvor ein Bein gebrochen hat:

»Es ist mir lieb, daß der Junge das Bein gebrochen hat. Ich wollte, alle beide wären entzwei. Ich kann es nach meiner Weise kuriren; freilich, den Verband muß ich aufreißen. Man kann einen Kautschukmann aus ihm machen.« (424)

Ab jetzt beginnt für den Knaben ein Martyrium, das er schließlich nicht überleben wird:

Und in der Mitte hing an einem Balken

ein lockenköpfiger, splitternackter Knabe an einem Stricke. Er war auf

den Bauch gelegt worden, dann hatte man ihm die Beine nach aufwärts auf

den Rücken gepreßt, so daß die Gelenke eine ganz unnatürliche Lage

angenommen hatten. Die Arme waren über die Schultern hinweg über die

Füße gezogen worden und mit ihnen fest verbunden. Nun hatte man starke

Leinen um die kleinen Gliedmaßen gewunden, damit sie ihre Stellung ja

nicht verändern konnten, den Knaben wagerecht an den Balken

gehängt und ihm noch zwei schwere Ziegelsteine auf dem Rücken befestigt.

Vor Frost sah der nackte Körper blauroth aus; blauroth sah

das kleine, hübsch geformte, jetzt nach unten gekehrtes Gesichtchen, in

welches alles Blut stieg, und blauroth hing dem armen Kleinen auch die

Zunge aus dem Halse. Vielleicht war er dem Verschmachten oder dem

Ersticken nahe. An einem Nagel hing eine Hundepeitsche mit sechsfachen

Riemen.

»Verdammte Kröte, willst Du wohl aufhören mit Stöhnen!«

rief der Riese, indem er eintrat. Er riß die Peitsche herab und schlug

mit ihr dem Kleinen ein-, zwei-, dreimal von unten herauf über den fest

angespannten Unterleib. Das Kind schloß die Augen und zuckte nicht. …

Der Unmensch versetzte ihm noch mehrere Hiebe … (425)

Hier liegt ein besonders krasser Fall von Kindesmisshandlung vor, die May in keinster Weise verherrlicht. Interessant ist dabei der Name des Knaben, er heißt Schubert. Denselben Namen trägt auch ein Junge aus der Juweleninsel, man darf jetzt Übles vermuten:

An der Wand stand oder vielmehr hing Kurt. Seine beiden Hände waren mit einem Riemen zusammengebunden und mittelst einer Schlinge an einen starken Nagel in der Weise befestigt, daß der Knabe den Fußboden kaum mehr mit den Fußspitzen erreichen konnte. Darauf war ihm der Oberkörper entblößt und auf eine so unbarmherzige Art behandelt worden, daß man das rohe blutige Fleisch erblickte und die Diele roth gefärbt worden war. In dieser torturähnlichen Stellung hing er noch jetzt, ohne einen Laut von sich zu geben. Seine Augen waren roth geschwollen, und vor seinen zusammengepreßten Lippen stand großblasiger Schaum. Daneben lagen die Stöcke, mit denen die Züchtigung vorgenommen worden war. … Er war in der Weise geschlagen worden, daß er kaum noch die nöthige Besinnung besaß die Umstehenden zu erkennen. Er hatte sich, um den Schmerz zu beherrschen und nicht zu schreien, in die Lippen und die Zunge gebissen. (426)

Die Gemeinsamkeiten zum Verlornen Sohn sind unverkennbar, auch wenn bei dieser blutrünstigen Misshandlung der Unterleib nicht betroffen ist. Mays Darstellungen lassen auf düstere Erinnerungen schließen. In seiner Selbstbiographie berichtet er über den jähzornigen Vater, der blindlings auf seine Kinder eindrosch:

Am Webstuhl hing ein dreifach geflochtener Strick, der blaue Striemen hinterließ, und hinter dem Ofen steckte der wohlbekannte »birkene Hans«, vor dem wir Kinder uns besonders scheuten, weil Vater es liebte, ihn vor der Züchtigung im großen »Ofentopfe« einzuweichen, um ihn elastischer und also eindringlicher zu machen. … Dann bekam man den Strick oder den »Hans« so lange, bis Vater nicht mehr konnte. (427)

Wie weit diese Misshandlungen tatsächlich gingen, ob sie unter anderem den Unterleib betrafen, den der Vater vielleicht aus Versehen traf, weil das Kind sich vor Schmerz abzuwenden versuchte, darüber schweigt der Autor, und man darf ihm dies natürlich nicht verdenken. Bezeichnenderweise taucht ein traktierter Unterleib auch im ›Deutschen Hausschatz‹ auf:

Ein Haufe Comanchen stand beisammen. Aus der Mitte desselben erklang ein markerschütterndes Stöhnen und Wimmern. Wir gingen hinzu und sahen einen Weißen, welcher nicht todt, sondern wieder zu sich gekommen war. Er hatte einen Lanzenstich durch den Unterleib erhalten, von hinten her, … (428)

Was immer in Mays Kindheit geschah, der Autor verdrängt alles Böse: es kommt lediglich unterschwellig in seinen Texten zum Vorschein. May hat trotz aller Misshandlungen seinen Vater innig geliebt, auf welche Weise man dies auch immer deuten mag. Um May eine Gefühlsanomalie im Sinne Sadomasochismus zuzuschreiben, reicht der Befund nicht aus, auch wenn er gelegentlich Aggressionen in Form von erdachten Prügelstrafen abbaut:

»… Verachtung dem Manne, der ein Weib schlägt. Du

aber bist kein Weib, sondern eine Furie, und verdienst noch weniger

Schonung, als Dein Spießgeselle. … Wie lange stehest Du in Deinem

gegenwärtigen Dienst?«

… Sie schwieg. Da sauste die Peitsche nieder. …

»Feurio, Feurio! Hilfio, Hilfio! O wehe, o wehe! Es sind

nun über sechs Jahre, zu Weihnacht werden es sieben. Hilfio! Zetrio!

Mordio!« …

»Feurio, Feurio! Mordio! Brandio! Giftio! Hilfio!

Rette-rette-rettio!« (429)

Gerhard Klußmeier meint hierzu:

»Das ist als spanischer Sprachkursus wohl nicht zu übertreffen. Derartige kabarettistische Einlagen können eigentlich nur den Grund gehabt haben, den Leser zu verulken; …« (430)

Gewissermaßen hat der Autor mit einer solchen Bewertung sein Ziel erreicht. Fraglos erhält jene Furie aus der Sicht des Lesers verdient ihre Hiebe. Brisant bleibt dennoch die massive Züchtigung einer weiblichen Person durch den Helden. May mag dies gespürt haben, so verkehrt er die sausenden Peitschenhiebe ins Lächerliche und mildert mit dieser Aktion letztlich den faden Beigeschmack.

Mays Gewaltszenen, von Ausnahmen abgesehen, sind überwiegend harmlos. Biographische Hintergründe führen gelegentlich zu stärkeren Brutalitäten, manchmal begünstigt durch eine Laune des Autors:

Du willst einen Roman machen, und, weißt, in einem Roman darf’s nicht so mild und zärtlich hergehen. Da muß Blut fließen, und die Knochen müssen fliegen wie bei einem Hagelwetter. (431)

An anderer Stelle artikulierte sich May weniger kauzig und bekannte offen, warum er mitunter urwüchsig schrieb:

Ein Musterschriftsteller, der Mustergeschichten für Musterleser schreibt, bin ich nicht und mag es auch niemals sein und niemals werden. Haben wir es erst so weit gebracht, daß wir nur noch Musterautoren, Musterleser und Musterbücher haben, dann ist das Ende da! Ich bin so kühn, zu behaupten, daß wir uns nicht die vorhandenen Musterbücher, sondern den vorhandenen Schund zum Muster zu nehmen haben, wenn wir erreichen wollen, was die wahren Freunde des Volkes zu erreichen streben. Schreiben wir nicht wie die Langweiligen, die man nicht liest, sondern schreiben wir wie die Schundschriftsteller, die es verstehen, Hunderttausende und Millionen Abonnenten zu machen! Aber unsere Sujets sollen edel sein, so edel, wie unsere Zwecke und Ziele. (432)

Wer diese Stellungnahme liest, wird Textverfälschungen kaum für wahrscheinlich halten. Insbesondere die Münchmeyer-Romane waren an eine breite Leserschicht gerichtet, und May wusste nur zu gut, was von ihm als Autor erwartet wurde: Hunderttausende und Millionen Abonnenten zu machen. Hierbei konnten in Einzelfällen seine Sujets nicht immer ›edel‹ sein, aber er blieb trotz allem seinen Zwecken und Zielen treu.

»Tau-ma? Was ist das?«

»Das weißt Du nicht?«

»Nein.«

… Der Kunstreiter erhob sich, nahm die Stellung eines

Ausrufers an und antwortete:

»Mein Herrrrrschaften, immerrrr herrrran, herrrran! Hierrrr

ist zu sehen Tau-ma, das grrrößte Wunderrrr derrrr Welt, eine junge,

bildschöne Dame, welche nurrr aus dem Oberrrkörrrperrrr besteht und

wederrrr Unterrrleib noch Beine besitzt! …

Wir haben eine höchst einfache Vorrichtung erfunden, durch

welche das Publikum auf das Vollständigste getäuscht wird. Wir

befestigen nämlich auf die vordere, hell erleuchtete Schaukel eine

künstliche Taille, eine – will ich sagen – eine ausgestopfte

Schnürbrust, ein massives Corset. Die Tau-ma nimmt nun auf der hinteren

Schaukel Platz. Ihr Oberkörper ist entblößt, ihr Unterkörper aber

schwarz umhüllt. Sie streckt sich so weit vor, das ihr Busen das

ausgestopfte Corset erreicht, legt ihre beiden Brüste hinein, richtet

den Kopf empor und ergreift mit den Händen die Schnuren der Schaukel. …

Da vorn Alles erleuchtet ist, so tritt ihr Gesicht, ihr

Hals, ihre Brust und so treten auch ihre Arme, von hellem Puder

unterstützt, so scharf hervor, daß man von dem anderen Theile ihres

Körpers unmöglich etwas bemerken kann. Man hält das ausgestopfte Corset

für ihren wirklichen Oberkörper, der auf der Schaukel sitzt. Es ist gar

nicht möglich, anders zu denken, denn man darf ja die Tau-ma befühlen.«

(433)

Beeindruckend sind die überdurchschnittlichen Kenntnisse Karl Mays, wenn es um Jahrmarkt, Zirkus und Theaterangelegenheiten geht. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehörte er in jungen Jahren einer Wandertruppe an, die in Sachsen und dem angrenzenden Böhmen umherzog. Hierbei dürfte er deklamiert, rezitiert, musiziert und auch selbst geschauspielert haben. (434) Perücken oder falsche Bärte, wie sie May bei seinen Rachefeldzügen gegen die sächsische Justiz trug, sprechen für diese Annahme. Derartige Erlebnisse mussten einfach literarisch verarbeitet werden.

Roman aus der Criminal-Geschichte, – so war Der verlorne Sohn verheißungsvoll untertitelt. Es ist deshalb nur verständlich, dass sich kriminelle Aktivitäten zum Brennpunkt einzelner Episoden entwickelten. Das Sujet einer hübschen, unerfahrenen jungen Frau, die dem Ruf des Zirkus folgt, übt da einen besonders prickelnden Reiz aus. Alles fängt zunächst ganz harmlos an, dann jedoch kann »der Voyeurismus – nach den Maßstäben des 19. Jahrhunderts – wahre Triumphe feiern.« (435)

Die Familie des Theaterdieners Werner leidet erheblich unter sozialem Elend. Aus diesem Grunde verlässt seine Tochter Emilie das Elternhaus und nimmt die Stelle einer Kassiererin dankend an, die ein durchtriebener Zirkusdirektor ihr anbietet. Hundertfünfundzwanzig Gulden Gehaltsvorschuss für ein Vierteljahr locken sehr. Alarmierend sind freilich die Bedingungen:

»… Es ist trotzdem eine Möglichkeit, daß Sie

nicht bei mir zu bleiben wünschen. Dann würden wir diesen

Gehaltsvorschuß als ein einfaches Darlehen betrachten, welches Sie mir

zu erstatten hätten?«

»Ja, Herr Director.«

»Werden Sie mir also Quittung geben, daß Sie diese Summe

erhalten haben?«

»Natürlich!« (436)

Die Not ist groß, da schaut man nicht auf die Abhängigkeit, noch vermutet man gar Böses. Emilies Eltern sind auf den Lohnvorschuss dringend angewiesen. Niemand ahnt, dass die Schönheit der Tochter verkauft wird. Sie soll als Dame ohne Unterleib, eben als Tau-ma öffentlich auftreten und sich folglich zur Schau stellen. Tau-ma dürfte dem Griechischen entlehnt sein, dort bedeutet Thauma soviel wie Wunder. Ein Wunder anderer Art bekommt Emilie zu spüren, nachdem sie beharrlich die ihr zugedachte Rolle ablehnt:

»Sie schrie um Hilfe. Da pfiff ich ihr mit der Peitsche so ein paar scharfe Schnelzer über, daß sie vor Schmerz ordentlich in die Luft ging. … Ich ließ ihr einen Knebel in den Mund schieben. Dann haben wir sie an einen Balken gebunden und die ganze Nacht stehen lassen, hüben und drüben eine Laterne.« (437)

Splitternackt muss Emilie nun ausharren, bis sie gerettet wird und ihre Peiniger ins Zuchthaus wandern.

Einige Weiber hockten auf altem Stroh, und zwei halb

erwachsene Burschen waren damit beschäftigt, in aller Eile die Stricke

zu lösen, mit denen die völlig unbekleidete Gestalt von Emilie Werner an

einen der senkrechten Balken befestigt war.

Nur einen kurzen Blick warfen Beide, der Offizier und der

Arzt, auf das unglückliche Mädchen; dann drehten sie sich um, und der

Erstere sagte zu den Polizisten:

»Hier, mein Mantel! Werfen Sie ihn ihr über! Was wir als Zeugen wissen müssen, das haben wir gesehen. …« (438)

Etwa vier, maximal sechs Wochen später entstanden folgende Zeilen für den ›Deutschen Hausschatz‹:

Ein zweiter, ebenso gräßlicher Schrei, und ich sprang über den Hof hinüber nach der Ecke, in welcher man wirklich jene weibliche Person an die Leiter befestigt hatte. Sie trug nur den Rock. Mit der vorderen Seite ihres Körpers an der Leiter, bot sie den bloßen Rücken der Peitsche dar, welche einer der Kerle zum dritten Hiebe schwang. Ehe er schlagen konnte, hatte ich sie ihm aus der Faust gerissen. Der Rücken der Gezüchtigten zeigte zwei breite, blutige Striemen, die sicherlich bald aufspringen mußten. (439)

Auf den ersten Blick fallen bereits die Gemeinsamkeiten zur Tau-ma auf. Obendrein befindet sich jene geschundene Person aus dem ›Hausschatz‹ in einer ähnlichen pekuniären Situation:

»… Er hat mir dreißig Piaster Lohn vorausgezahlt; ich brauchte das Geld für meine Mutter und kann nun nicht eher zu einem anderen Herrn gehen, als bis ich diesen Vorschuß abgedient habe.« (440)

Hier bedarf es keiner weitreichenden stilistischen Untersuchung, May ist ganz offensichtlich der alleinige Verfasser beider fast parallel niedergeschriebenen Episoden. Ich werde noch ausführlich auf das frappierende Wechselspiel bestimmter Sujets von einem Roman zum anderen eingehen.

»Den Kern eines einige hundert Seiten füllenden Kapitels bildet eine Verführungsgeschichte, und in einem anderen Riesenkapitel hört alles auf: Ein Ehebruch drängt den anderen, und einmal wird eine Unzuchtscene geradezu scheußlich ausgemalt.« (441)

Die Rede ist von Mays letztem Münchmeyer-Roman Der Weg zum Glück. Cardauns sah sich erneut veranlasst, gegen belanglose Episoden zu polemisieren: denn mit seiner Verführungsgeschichte ist es nicht weit her, völlig haltlos erscheint deshalb seine Kritik. Auf den Ehebruchvorwurf sollte man jedoch schon eingehen.

Als ›Samiel‹ verkleidet begeht die Kronenbäuerin in schwarzer Männerkleidung zahlreiche Raubüberfälle. Ihr Knecht, der für geistesschwach geltende Bastian, ist aus Liebe zu seiner Herrin ein dankbares Gebrauchswerkzeug. In diesem Zusammenhang kommt es dann zu der von Cardauns indizierten ›Unzuchtszene‹:

Er griff mit den langen Armen nach ihr empor, zog ihren

Kopf abwärts und küßte sie. In der Stellung, welche ihr Oberkörper dabei

einnahm, kam ihr voller Busen in seine Nähe. Er fühlte die Wärme

desselben. Seine Augen schlossen sich. Dann blinzelten sie unter

den halb offenen Liedern hervor auf die Schönheit die ihn entzückte. Er

schnellte auf, riß auch die Bäuerin mit riesiger Kraft vom Stuhle empor,

warf die Arme um sie und preßte sie an sich, daß sie hätte um Hilfe

schreien mögen.

Das ganze Thierische, Sinnliche seines Wesens war erwacht.

Er gab ihr Kuß um Kuß. Mit einem Arme hielt er sie umschlungen

und mit der andern Hand war er bemüht, in ihre Geheimnisse einzudringen.

Sie wehrte ihm nicht. Sie wußte, daß sie durch die Gegenwehr ihn wie

wahnsinnig machen würde.

So hing dieses abscheuliche, häßliche, in diesem

Augenblicke vollständig viehische Wesen an der schönen Frau. Die

Bäuerin wußte den Blödsinnigen zu behandeln. Als er ihr zu lästig wurde,

sagte sie:

»Den Förster besuchen wir auch.«

Hier wird Bastian Mittel zum Zweck. Die Kronenbäuerin will den Förster berauben und ist auf die Hilfe ihres Knechtes angewiesen. Mit Raffinesse fordert sie seine Eifersucht heraus:

»Hast mich lieb?« fragte sie.

Er fletschte die Zähne wie ein Raubthier, knirrschte

sie aneinander, ballte die Fäuste und antwortete:

»So sehr, so sehr! Wer Dich nicht lieb hat, der muß

sterben.«

»Hast Du auch den Förster lieb?«

»Ja.«

»Warum?«

»Weil er Dir gut ist.«

»Aber er will mich zur Frau.«

Sofort nahm sein Gesicht einen drohenden Ausdruck an.

»Du, seine Frau? Du mußt die meinige werden. Soll ich ihn

erschlagen?«

»Nein.« … »Wir nehmen ihm viel, viel Geld.« (442)

Man muss sich fragen, ob Cardauns tatsächlich diese Passage gemeint hat, als er von einer Unzuchtszene sprach; aber das gesamte ›Samiel-Kapitel‹, 333 Seiten, bietet nichts Vergleichbares. Immerhin ist die Kronenbäuerin verheiratet und lässt sich dennoch vom Knecht liebkosen, was das sittliche Empfinden Hermann Cardauns’ durchaus gestört haben könnte.

Daran, dass jenes Intermezzo von May stammt, wird man kaum zweifeln können. Das Fühlen mit geschlossenen Augen; »Kuß um Kuß«, wie bei der Wanda oder in Der Giftheiner (443), und schließlich in der Eifersuchtsszene die obligaten knirschenden Zähne, die geballten Fäuste – dies alles ist zu offensichtlich.

Freilich, neben ihren Raubzügen steht die verheiratete Kronenbäuerin diversen Liebschaften recht aufgeschlossen gegenüber und will sogar ihren Stiefsohn verführen, aber das lässt der Autor nicht zu:

»Die Liebe fragt nach keinem Verbot. Je mehr sie

Hindernisse findet, desto stärker und glühender wird sie. Warum sollen

wir Beide nicht daran denken dürfen, daß wir einmal Mann und Frau sein

können?«

»Weil dieser Gedank eine große Sünden ist. Wann

Dein Mann todt wäre, ja dann dürft man schauen, ob man zusammenpaßt.

Jetzt aberst, bei seinem Leben, da gehörst ihm an und kein Anderer hat

ein Recht an Dir.« (444)

Hat May hier nicht in der Person des Stiefsohnes sogar den religiösen Standpunkt unterstützt? Aber ausgerechnet er wurde von Teilen der katholischen Kirche besonders angegriffen:

»… uns jammert des deutschen Volkes, das dieser literarische Freibeuter verdirbt, und darum drehen wir den Strick, um diesen Händler aus dem Tempel der deutschen Kunst hinauszupeitschen.« (445)

Diese ohnmächtigen Geister, wie May seine Kritiker einmal nannte (446), fanden einfach alles abgrundtief unsittlich, was nicht in ihr Weltbild hineingehörte. Sie fragten nicht: Vielleicht hat der Autor recht und es gibt Defizite in unserer Gesellschaft, auf die aufmerksam gemacht werden muss. Einen Mangel an exemplarischem Lehrmaterial gab es für derlei Moralisten weiß Gott nicht:

»Auf eine hemmungslose Tochter mußt du scharf aufpassen; sie nutzt jeden unbewachten Augenblick aus. Achte genau auf ihren schamlosen Blick, und wundere dich nicht, wenn sie dich hintergeht. So wie ein durstiger Wanderer jedes Wasser trinkt, das er findet, wird sie sich vor jedem Pflock niedersetzten und für jeden Pfeil den Köcher öffnen.« (447)

Ohne Zweifel, auch die christlichen Schriften sind erotisch gefärbt, mahnende Worte gegen sinnliche Individuen, zu denen auch Emma gehörte. Sie war die trübe Quelle, aus der Karl May unzählige Male literarisch schöpfte. Die Pollmer-Studie, in der er sich vergeblich von ihr freizuschreiben suchte, legt hierüber genügend Zeugnis ab. Mays Frau war alles, nur kein fürsorgliches Hausmütterchen. Viel zu bieder, ja geradezu unwirklich erscheint dagegen die Biographie ›Karl May und Emma Pollmer‹.

Der Autor Fritz Maschke sah stets die liebevolle Emma, die bescheiden und sparsam war, nette Briefe schrieb und gut kochen konnte. Alles richtig! Aber die krankhafte, unkontrollierte Sinnlichkeit einer Frau schien Maschke etwas vollkommen Fremdes, so ignorierte er die Studie. Eine Gerichtsaussage Mays verleiht dem zusätzliches Gewicht:

Wie ich selbst beobachtet habe, hat sie auch mit anderen Männern intimen Verkehr gehabt. Es ging sogar einmal in Hohenstein das Gerücht, sie sei als Mädchen sechs Wochen heimlich in Dresden gewesen, um dort ihre Entbindung abzuwarten. Ob an diesem Gerücht etwas wahres ist, vermag ich jedoch nicht anzugeben; ich habe es stets für wahr gehalten und halte es auch noch heute dafür. (448)

May mag in seiner Pollmer-Studie hier und da übertrieben haben, Hans Wollschläger spricht von einer »literarischen Überformung« (449), im Kern jedoch sagt der Autor stets nackte Wahrheiten. Seine Studie, ein Werk von beachtlichem Rang um Liebe und Haß, verdient intensive Aufmerksamkeit. Die Wesenszüge Emmas werden recht überzeugend geschildert: Beschreibt May seine Frau dort als bisexuell, die gern Männerkleidung trug, so wird dies bereits in der Juweleninsel literarisch verarbeitet:

»… der Bowie-Pater, vor dessen Tomahawk die Weißen und

die Rothen zitterten, der war und ist – – ein Weib. Ich selbst bin es,

Miß Ella und Bowie-Pater in einer Person.«

»Ists möglich!« rief es rundum aus Aller Munde.

»Ein Weib!« … (450)

Die Baronin Ella aus dem Verlornen Sohn hält es ebenso mit Männerverkleidungen, zwar bedingt durch ihre kriminellen Handlungen, aber dennoch vielsagend:

»… Sie brachte zu meinem Erstaunen Rock, Hose,

Weste, und Hut –«

»Einen Männeranzug?«

»Ja, auch einen Bart und allerlei Krimskrams, …«

»Legte sie den Anzug an?«

»Ja. Bis sie Hose und Weste anhatte, war ich zugegen. …«

(451)

Folgendes Zitat aus der Studie übertrifft in puncto Sinnlichkeit die fünf Münchmeyer-Romane deutlich:

Schauspieler, Sänger, lustige Künstler, allerlei fahrendes Volk sollte bei mir verkehren. Da wollte sie herrschen; da wollte sie als Königin gelten; da wollte sie geliebt sein und wieder lieben, gleichviel ob männlich oder weiblich, denn sie fand sich in beiden Satteln zurecht. Ich aber sollte die rasenden Summen aufbringen, die zu einem leiblichen, geistigen und seelischen Hurenleben gehörten, … (452)

Schließlich sei hier noch Emmas Aggressionstrieb erwähnt:

Da verwandelte sich die entzückende Sanftmut der Augen in blitzende Wut; die schwellenden Lippen geiferten; aus den kleinen Händchen wurden drohende Fäuste; die zierlichen Füße stampften; die Stimme schnappte über; die Schönheit war vollständig verschwunden, und vor mir stand mit verzerrten Zügen ein häßliches, keifendes Weib, wie man es in den Possenspielen herumziehender Theaterschmieren zu sehen bekommt. (453)

Die untreue Kronenbäuerin aus dem Weg zum Glück gebärdet sich ganz ähnlich:

Sie kniff den Mund zusammen, knirschte mit den Zähnen, ballte die Fäuste und stieß einen Fluch aus. (454)

Mays Kolportageromane müssen als frühe ›Pollmer-Studien‹ gelesen werden. Der Weg zum Glück enthält ein unverblümtes Zwiegespräch über Emma:

»Du denkst also, vollständig mit dieser Liebe

gebrochen zu haben?«

»Ich denke es.«

»Selbsttäuschung!«

»Meinst Du?«

»Ja. Ich bin überzeugt, daß sie Dich wahrhaft liebt.

Und lege einmal die Hand auf das Herz, und sage mir aufrichtig, kommt

Dir nicht zuweilen der Gedanke, daß Du zu hart mit ihr warst, daß sie

den unverschuldeten Umstand, keine Mutter gehabt zu haben, büßen muß?« …

»Soll ich aufrichtig sein, so habe ich es mir auch

zuweilen als möglich gedacht.«

»Nicht wahr! Du als Psycholog kannst diesen Gedanken

nicht als unmöglich verwerfen. Deine Liebe zu der üppigen Herzlosen ist

eine sinnlich-psychologische gewesen. …« (455)

Die ›sinnlich-psychologische‹ Verwandtschaft zwischen Münchmeyer-Lektüre und Studie ist unverkennbar, im folgenden Beispiel sogar verblüffend. Emma ging laut May einer seltsamen Leidenschaft nach:

So erzählte sie …, daß sie jetzt, im Hotel, ganze Nächte lang am Fenster stehe, um das Leben und Treiben eines gegenüberliegenden Bordells resp. Hurenhaus zu beobachten. (456)

Wer kann beurteilen, ob Mays pikante Behauptung den Tatsachen entspricht, vielsagend ist sie in jedem Falle, wenn man das Hurenhaus-Sujet mit dem Verlornen Sohn in Verbindung bringt:

»Ich habe nämlich von meinem Verlagsbuchhändler den

Auftrag erhalten, ein Buch über das Thema zu schreiben: Die Liebe in

ihren socialen Beziehungen – «

»Hm, ein hochinteressantes Thema!«

»Gewiß. Eine solche Arbeit erfordert umfassende

Vorstudien. Diese habe ich beendet; nur in einer Beziehung bin ich noch

unwissend, nämlich in Hinsicht auf diejenige Liebe, welche sich

hingiebt, ohne Gegenliebe dafür zu beanspruchen.«

»Sagen Sie es frei heraus! Sie meinen die käufliche Liebe,

wie sie in gewissen Häusern zu finden ist?«

»Ja, diese meine ich. In dieser Hinsicht besitze ich nicht

die mindeste Erfahrung.« (457)

In der Tat hatte May, während seiner Redakteurzeit, von seinem Verlagsbuchhändler Münchmeyer den Auftrag erhalten, ein Buch über die Liebe zu schreiben, was er schließlich auch tat und später aus prozesstaktischen Gründen rigoros abstritt. (458) Nimmt man den Verlornen Sohn wörtlich, müsste May zu Studienzwecken eines jener ominösen Häuser besucht haben. Wie dem auch sei, in der von Cardauns heftig kritisierten Bordell-Episode geht es ausgesprochen gesittet zu:

»Ein jeder Herr trinkt mit seiner Dame eine

Flasche Wein; dann aber wechseln wir um.«

»Wieder würfeln?«

»Nein, denn da könnte eine Dame wieder auf ihren

Herrn fallen. Wir bleiben sitzen, aber die Damen rücken dann um eine

Stelle weiter.«

»Famos! Famos!«

»Nicht wahr? Also wenn pro Mann vier Flaschen

getrunken sind, hat ein Jeder alle Damen bei sich gehabt. Also, nehmen

wir Platz. Wein her und auf mit den Flaschen.« (459)

Kaum zu glauben, das Intimste, was dem Aufwand folgt, ist ein Kuss, und selbst hierzu kommt es nicht immer:

»… Wenn Sie einen so großen Appetit nach einem

Kusse haben, so will ich Ihnen helfen.«

»Soll ich Ihnen einen geben?«

»Mir nicht direct. Aber da habe ich meine hohen

Reitstiefel an, ächtes wohlriechendes und gut eingetalgtes Juchtenleder.

Wenn Sie die beiden Schäfte küssen wollen, so will ich die Stiefel

ausziehen; sie sollen Ihnen eine volle halbe Stunde zur Verfügung

stehen.« (460)

Die Reitstiefel verraten es. Diese Episode handelt von deutschen Offizieren, die eine Geburtstagsfeier (!) im Bordell verbringen. Alles in allem Klamauk, gewürzt mit einer von May ironisierten Soldatensprache:

»… Habe einen köstlichen Gedanken! Famoser Einfall! Mein eigenes Fabrikat! Stammt von mir selbst! War kürzlich in der Venushöhle.« (461)

Neben komödiantischen Einlagen, steht freilich auch Mädchenhandel im Mittelpunkt jener Ereignisse. Junge, unerfahrene Schönheiten werden in das Etablissement verschleppt, um unter Zwang käufliche Liebesdienste zu leisten. Zweifellos ein heißes Eisen für die damalige Zeit, jedoch nicht unrealistisch, hört man doch nicht selten auch heutzutage von derartigen, gewaltsamen Vorgängen.

Fern der Realität naht bei May stets der Retter. So rückt das Geschehen nicht einmal in die Nähe tatsächlicher sexueller Handlungen. Der geneigte Leser kann jetzt selbst urteilen, ob die Behauptungen Hermann Cardauns’ somit berechtigt sind:

»›Der verlorene Sohn oder der Fürst des Elends‹, wo ebenso fleißig die Schweine gehütet werden wie im ›Waldröschen‹, erschien 1884 in 101 Colportageheften. Vielleicht ist die Sache hier noch schlimmer als im ›Waldröschen‹; ganze Riesenkapitel von 100–200 Seiten enthalten fortgesetzt Bordell und verwandte Geschichten mit Schamlosigkeiten, die sich der Beschreibung entziehen.« (462)

13. Die Entführung aus dem Serail und weitere Nichtigkeiten

Deutsche Herzen, deutsche Helden bot Hermann Cardauns weiteren Anlass, in seiner Polemik munter fortzufahren:

»…, anfangs in Konstantinopel, Egypten und Tunis spielend und hier nicht ungeschickt, wenn auch mit tollen Unmöglichkeiten und einer Dirnengeschichte von 35 Seiten ausgestattet.« (463)

Der Mozart-begeisterte Lord Eagle-nest legt Wert auf ausgefallene Abenteuer. Inspiriert durch die Opernaufführung ›Die Entführung aus dem Serail‹ möchte er prüfen, ob sich fiktive Bühneninszenierungen nicht auch ins Reale umsetzen lassen. In diesem Sinne dampft er mit seiner Yacht in den Orient, gedanklich die Entführung einer hübschen Haremsdame sich ausmalend, aber wie so oft im Leben kommt alles ganz anders. Er verwechselt bezaubernde Haremsdamen mit gewöhnlichen Prostituierten, wird dazu obendrein in eine Falle gelockt und soll schließlich Lösegeld zahlen – alles in allem eine urkomische Angelegenheit.

Der erste Leiter des Karl-May-Verlages, Dr. Euchar Albrecht Schmid, hatte jene sogenannte Dirnengeschichte intensiv untersucht. Er kam dabei zu folgendem Schluss:

»Die viele Seiten lange Szene enthält nur einige wenige Stellen, die besser unterblieben wären, die man aber streichen kann, ohne das übrige ändern zu müssen; nämlich: Seite 279 Zeile 7–9; S. 280 Z. 28 u. 29; S. 284 Z. 13; S. 295 Z. 15–22; S. 308 Z. 31–36. Man streiche diese 20 Zeilen, d.i. insgesamt noch nicht eine halbe Seite, und die ›Dirnengeschichte‹ des Herrn Cardauns ist verschwunden!« (464)

Zweifelsfrei lassen sich viele Kolportagetexte Mays in ihrer teils deftigen Ausdrucksweise durch Kürzen einzelner Worte oder Sätze mildern. Auch der Verfasser dieses Buches versuchte es zunächst mit dieser Technik, kam dann aber bald zu der Ansicht, dass die strittigen Passagen im Kern ausschließlich von Karl May stammen. Untersuchen wir doch einmal die von Dr. E. A. Schmid genannte Seite 280, Zeile 28 und 29:

»… Sie sind so appetitlich, so sauber, so

allerliebst, daß mein Herz eine einzige große, ungeheure Wunde ist, seit

ich Sie gesehen habe.«

»O Allah! Bin ich so gefährlich?«

»Ja, höchst gefährlich. Ich verlasse Sie nicht eher,

als bis Sie mir das Versprechen gegeben haben, diese Wunde zu heilen.«

»Das werde ich gern thun, denn Sie dauern mich!«

»Welch ein Glück! Ich habe es Ihnen aber auch sofort

angesehen, daß Sie ein gutes, mitleidiges Herz besitzen.«

»Das ist richtig. Nur weiß ich nicht, wie ich es

anfangen soll, Sie zu heilen. Vielleicht – ein Pflaster?«

»O wehe!«

»Eine Salbe? Die ist gelinder.«

»Auch nicht.«

»Was denn? Etwa ein – – Klystier?«

[Z. 28]

»Donnerwetter! Was fällt Ihnen ein!«

[Z. 29]

»So nennen Sie mir die Arznei selbst, mit deren Hilfe

Ihr wundes Herz geheilt werden kann!« (465)

Mit dem ›Klystier‹ hat es eine besondere Bewandtnis, es taucht bereits um 1868 im Repertorium C. May auf:

79.) Im alten Neste. Aus dem Leben kleiner

Städte.

27.) Mit der Klystierspritze. (466)

Als humoriges Sujet ziert Nummer ›27‹ das Waldröschen:

Der Fremde wälzte sein Tabakspriemchen aus der rechten Backe in die linke, spitzte den Mund und spuckte mit einer solchen Sicherheit aus, daß die braune Tabaksbrühe wie aus einer Klystierspritze geschossen vom Tische her an Pirneros Nase vorüber und an die Fensterscheibe flog. (467)

Letzten Endes dringt jenes nützliche Instrument in den ›Deutschen Hausschatz‹ vor:

Vom Mittelpunkt der Decke baumelte eine Schnur herab, an welcher eine riesige Klystierspritze angebunden war. (468)

Man sieht, das ›Klystier‹ stammt von keinem Bearbeiter, sondern von May selbst. Und um jedem Missverständnis entgegen zu treten: May betrachtete die ›Klystierspritze‹ als medizinisches Instrument, in Anlehnung seines Wunsches einst Arzt zu werden, also nicht als Hilfsmittel für diverse sexuelle Praktiken. Eine solche Deutung lässt selbst der zitierte Abschnitt aus Deutsche Herzen, deutsche Helden nicht zu. Aber es soll hier dennoch eine weitere von Dr. E. A. Schmid genannte Textstelle geprüft werden, nämlich Seite 295, Zeile 15–22, – siehe da, ein Gedicht:

Einstens bin ich auch gegangen,

Wo die letzten Häuser sind.

Saß mit bunt bemalten Wangen

Ein verlorenes, schönes Kind.

Grüß Dich Jungfer! – Dank der Ehre!

Wart, ich komme gleich hinaus!

Und wer bist Du? Bajadere;

Und das ist der Liebe Haus.

Das ist freilich alles schrecklich lasterhaft, doch man tröste sich: diese Zeilen sind nie und nimmer Mays geistiges Eigentum, sondern wurden lediglich von ihm zitiert; der Autor heißt bekanntlich Goethe. Es wäre grotesk, die Verwendung des Gedichtes ›Der Gott und die Bajadere‹ May als Unsittlichkeit anzulasten, was übrigens Dr. E. A. Schmid auch nicht tat; er zog halt Mays Autorschaft in erotischen Episoden grundsätzlich in Zweifel. (469)

Dabei ist die sogenannte Dirnengeschichte – auch aus damaliger Sicht – derart harmlos, dass eine ausführliche Analyse nicht lohnt. Nur soviel: Es reicht bei weitem nicht aus, die von Dr. E. A. Schmid genannten zwanzig Zeilen zu streichen, jene Dirnen sind allgegenwärtig. Zwei Beispiele mögen genügen:

Er stieg an Land gleich nachdem die beiden

Schönen den Kahn auch verlassen hatten. Sie hatten sich jetzt verhüllt,

zogen aber dennoch die Blicke vieler der Begegnenden auf sich. Der Lord

ahnte den Grund nicht. Er murmelte wohlgefällig vor sich hin:

»Alle, Alle gucken sie auf diese Beiden! Sie sind sehr

schön! …« (470)

»Dieser Mann behauptet, ich hätte seine drei Töchter

entführt.«

»Drei Töchter! Welch eine Bosheit, welch eine Lüge! Dieser

jüdische Giaur hat gar keine Töchter, sondern er beherbergt Dirnen,

welche er verkauft. Mit ihnen legt er seine Schlingen. Wir haben es

längst gewußt; aber er war zu schlau sich fangen zu lassen. …« (471)

Man höre nicht auf das bloße Geschwätz eines Herrn Cardauns. Karl May darf wie jeder andere Schriftsteller auch das Wort ›Dirne‹ gebrauchen. Eine Diskussion hierüber ist töricht.

»Seht, wer da kommt!« rief Einer. »Bei

Allah, das ist die schönste und süßeste Oruspu, welche ich jemals

gesehen habe. Sie mag sich zu uns setzen, um uns ein Bild zu geben,

welche Lust uns einst bei den Huri's des Paradieses erwartet!«

»Oruspu ist ein Mädchen, welches seine Liebe einem Jeden

schenkt, der es dafür bezahlt.« (472)

Oruspu für Dirne, man kann wohl kaum allen Ernstes behaupten, Münchmeyer oder Walther hätten orientalische Sprachstudien betrieben. Die Pollmer-Studie zeigt deutlich, dass Dirnen zu Mays Sujets gehörten:

Man richtete ihm in Chemnitz einem Friseurladen ein. Die Kundschaft flog ihm zu, seines gewinnenden Äußeres wegen; er aber verjubelte Alles mit lüsternen Dirnen … (473)

Latente erotische Motive lassen sich immer wieder feststellen, harmlose Voyerismen wie in folgenden Szenen:

»… Der Häuptling der Apachen kann nicht Abschied

nehmen von einem Weibe.«

»Von einem Weibe?« frug Holmers. »Ich dächte, der

Pater wäre so muthig, so tapfer, daß er mit keinem Weibe verglichen

werden kann?«

»Er hat die Seele des bösen Geistes, den Muth eines Mannes

und den Leib eines Weibes. Der Pater ist nicht ein Mann, sondern eine

Frau. … Die Augen des Apachen sind schärfer als die Augen der

Bleichgesichter. Er hat den Pater belauscht, als er im Fluße badete. …«

(474)

Diesem Lauscherlebnis aus der Juweleninsel soll jetzt eine Badeepisode aus Deutsche Herzen, deutsche Helden folgen:

Die Ufer lagen hoch, das Wasser tief. Sie war eine gute Schwimmerin. Noch während ihr diese Gedanken kamen, war sie vom Pferde gesprungen und hatte begonnen, das Gewand und den Schmuck abzulegen. Bald schwamm sie in der Fluth. Sie hatte keine Ahnung, daß indessen die beiden Offiziere herbeigekommen waren. Ganz in Vertrauen, daß sie sich mutterseelenallein hier befinde, gab sie sich der Wonne des Bades hin. Die Augen des Rittmeisters glühten förmlich zwischen den Zweigen hindurch.

Mit einem Warnschuss werden die Offiziere fortgejagt:

Karparla war natürlich sehr erschrocken, als sie den Schuß hörte und aus demselben erkannte, daß sie sich nicht allein an dieser einsamen Stelle befinde …, daß sie vom linken Ufer aus belauscht worden sei. (475)

Die Liste erotischer Szenen, deren Verfasser May ist, lässt sich beliebig verlängern. Wer beim Waldröschen anzweifelt, dass eine Ballerina ungenirt in Tricots und Schenkelröckchen (476) neben Cortejo Platz nimmt, wird sich über den Verlornen Sohn wundern; dort füllt ein derartiger Aufputz fast ein ganzes Kapitel.

Leon Staudigel, Chef der Claqueurs am Residenztheater, ist von der sinnlichen Tänzerin Leda angetan und erhofft sich ein Schäferstündchen, wobei sie unbedingt ihr reizendes Ballettkostüm tragen soll. Sein Plan geht nicht auf, man spielt ihm einen Streich. Zum Stelldichein erscheint statt dessen im Spitzenröckchen der Paukenschläger Hauck, dessen obere Gesichtshälfte mit einer Halbmaske verhüllt ist:

»Gieb mir nur wenigstens Deine schönen Lippen zu

einem süßen Kusse.«

Er zog sie an sich, küßte sie und fand auch gar kein

Widerstreben. Nur schien der Kuß einigermaßen nach Tabakspfeife zu

schmecken.

»Sie wird eine Cigarette geraucht haben,« dachte er, indem

er sich den Mund abwischte. (477)

Eine Schlüpfrigkeit liegt bei diesem heiteren Verwechslungsspiel gewiss nicht vor. Es geht hier nur darum, die Geschlossenheit erotischer Momente aufzuzeigen. Wenn beispielsweise ein Fürst von Befour auf Seite 191 unerwartet einen Kuss fordert, wird dies ganze 1350 Seiten später rückblickend erwähnt. (478)

Klaus Hoffmann hatte die Gelegenheit, Werke anderer Autoren des Münchmeyer-Verlags zu untersuchen, die parallel zu Mays Lieferungsromanen erschienen sind. Wenn dort ähnliche erotische Stellen vorhanden wären, wie bei May, so wären sie als Interpolation von dritter Hand nicht auszuschließen.

»Dieser Nachweis ist schon ›rein beschaffungsmäßig‹ ein Problem, doch auch ›physisch‹ ein verzweifeltes Unternehmen: Jeder Münchmeyer-Roman hat ca. 100 Lieferungen oder 2400 Seiten.« (478a)

Dennoch studierte Hoffmann mehrere dieser Romane: ›Waldmühle an der Tschernaja‹, ›Schloß Stein‹, ›Des Welteroberers Glück und Ende‹ sowie ›Kampf ums Dasein‹ aus den 1880er Jahren. Sein Ergebnis:

»Die angeführten Texte können Karl May … von dem Vorwurf,

Verfasser der ›unsittlichen Stellen‹ in seinen Romanen zu sein, nicht

entlasten!

Als für May belastend muß auch die folgende Tatsache gelten:

Der unter seinem vollen Namen bei Münchmeyer erschienene Roman DIE LIEBE

DES ULANEN weist schon zu Beginn und auch sonst in einem Maße erotische

Deutlichkeiten auf, wie sie quantitativ in keinem anderen Münchmeyer-Roman

vorkommen. In dem über 1700 Seiten starken Jahrgang 8 des DEUTSCHEN

WANDERER sind noch andere Erzählungen enthalten; keine jedoch ist

bezüglich ihres Gehaltes an jenen inhaltsschweren Stellen mit Mays Werk

vergleichbar!« (479)

Ein merkwürdiges Phänomen kann man durchweg unter May-Freunden beobachten. Während erotische Passagen in Scepter und Hammer / Die Juweleninsel allgemein verniedlicht werden, gelten bereits geringe Sinnlichkeiten in den Münchmeyer-Romanen als geschmacklos und lüstern:

»Gemeint sind … jene allzu eindeutigen Stellen, die man

direkt zweimal lesen muß, so überraschend sind sie – z. B.

die ›Begutachtung‹ einer Haremsdame:

›Das durchsichtige Gewand ließ ihre ganze Gestalt erkennen.

Denn das blendend weiße Fleisch der vollen üppigen Formen leuchtete durch

die feinen Maschen. … Nun befühlte der Herrscher die Arme und Schenkel,

die Schultern und den Busen … Sie konnte sich nicht wehren …‹ (WR, 1323;

IV, 266).« (480)

Klaus Hoffmann hat hier einen entscheidenden Satz nicht mit zitiert, der erst nach dem ›befühlen‹ folgt:

Er betrachtete die feinen Hände und die nackten Füßchen. (481)

Erneut erleben wir jenes Phänomen, das bereits in der Karja-Pardero-Episode ausführlich besprochen wurde: der Tastsinn hat Vorrang. Darüber hinaus handelt es sich hier nicht um irgend eine ›Haremsdame‹, sondern um Emma Arbellez, die dem Herrscher als Sklavin zum Kauf angeboten wird. Was dann mit ihr geschieht, war damals im Orient und anderswo gang und gäbe: Der Sklave oder die Sklavin wurden auf ihre körperlichen Eigenschaften hin untersucht.

»… Wirst Du mir erlauben, sie zu prüfen?«

»Thue es.«

Der Derwisch befühlte die Arme, die Schultern und

den Busen der Sclavin; er umspannte die Taille, ließ sich die Zähne

zeigen, kurz er behandelte sie ganz wie eine Waare, welche man ungenirt

untersuchen kann. Sie war bleich, sehr bleich geworden, doch wagte sie

nicht ungehorsam zu sein; aber als er sich von ihr wendete, benutzte sie

dies sofort, aus dem Zimmer zu entfliehen. (482)

Die Frau als Ware. Osman, der Derwisch,

hat dies anschaulich verdeutlicht.

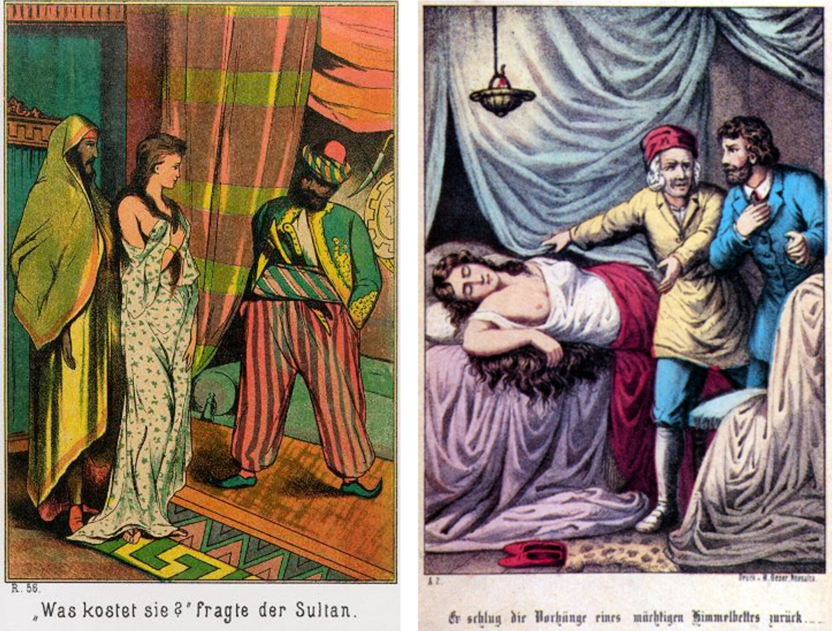

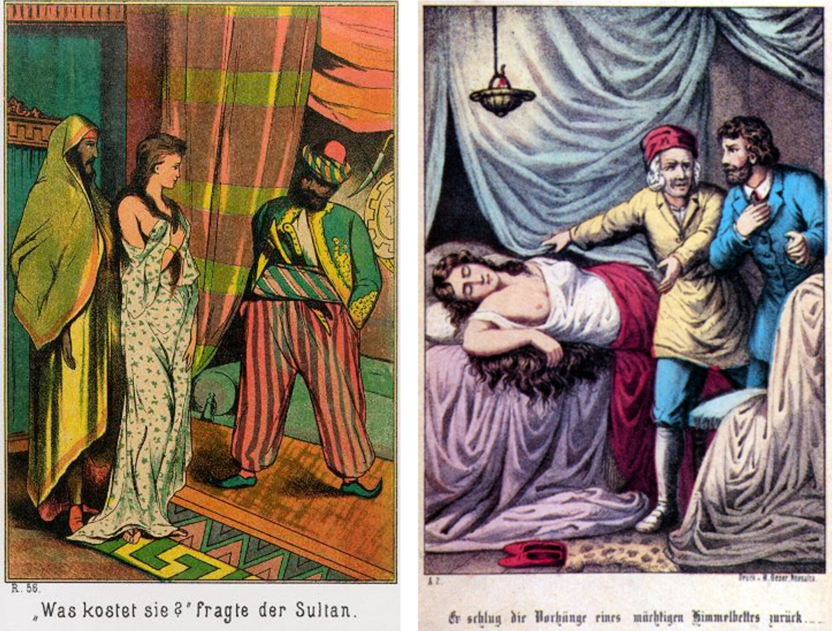

Illustrationen können manchmal sehr aufschlussreich sein. Links ist Emma Arbellez im Waldröschen zu sehen, die nackten Tatsachen rechts stammen aus dem Kolportageverlag Hermann Oeser in Neusalza. Die von Münchmeyer in Auftrag gegebenen Bildbeilagen wirken dagegen recht züchtig. Ein bewusstes Herbeiführen von Sinnlichkeit lag dem Verleger offenkundig fern, ebenso dem Autor Karl May.

Jürgen Seul urteilt in seiner ›Juristischen Schriftenreihe‹:

»Die Verwendung der … erotischen Elemente diente May … lediglich zur dramaturgischen Verstärkung der Handlungssequenzen; sie erfüllten auch aufgrund ihrer verhaltenen Wortwahl nicht den Tatbestand des § 184 StGB.«

Zum besagten § 184 StGB führt Seul näher aus:

»Aus den gerichtlichen Entscheidungen um die Jahrhundertwende zur Unsittlichkeit von Schriften läßt sich im wesentlichen eine tatbestandliche Verwirklichung des § 184 StGB in drei Fällen ableiten:

1. Wenn eine Schrift unzweifelhaft

geschlechtliche Vorgänge beschrieb, ohne daß dies zu einem streng

wissenschaftlichen Zweck geschah, d.h. »wenn die geschlechtlichen

Verhältnisse zwischen Mann und Weib sowie Absonder-lichkeiten und

Verirrungen in der Befriedigung des Geschlechtstriebes in einer das Scham

und Sittlichkeitsgefühl … verletzenden, cynischen Art und Weise und in

einer auf Effekt berechneten Sprache geschildert werden.«

2. Wenn eine Schrift Nacktbeschreibungen enthält, wie »… die Entblößung

ei-ner Frau … und ihre nackte Entblößung ohne jede poetische und sonst

künstlerisch veredelte Darstellungsweise beschrieben wird, und zwar

namentlich ihr Unterleib …« und »… aus der ganzen Darstellung ergibt sich

zugleich die Absicht des Verfassers, mit ihr auf Sinnlichkeit zu wirken.«

3. Wenn sich aus der Tendenz der Schilderung ein Widerspruch zu den

grundsätzlichen gesellschaftsethischen Moralerfordernissen ergab, d. h.,

wenn sich zum Beispiel eine für jeden Leser »ohne weiteres erkennbare

Anpreisung des Ehebruchs« oder die Verherrlichung der Prostitution ergab.