| Lieferung 8 | Karl May |

13. Januar 1883 |

Waldröschen

oder

Die Rächerjagd rund um die Erde.

Großer Enthüllungsroman

über die

Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft

von

Capitain Ramon Diaz de la Escosura.

// 169 //

Könnt Ihr wohl errathen, durch wen man am Sichersten erfahren kann, wer hier gewesen ist?«

Der Gefragte dachte eine Weile nach und antwortete dann:

»Nein.«

»So will ich es Euch sagen.« Er trat zum Zigeuner, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte dann: »Durch Diesen hier. Er hat die Leiche gefunden; er wird wohl auch Auskunft geben können. Komm' mit, Bursche!«

Er faßte ihn am Arme und zog ihn fort, dahin, wo die Spuren herkamen. Da gab es eine lehmige Stelle, in welcher die Fußeindrücke sehr deutlich zu erkennen waren.

»Seht Ihr, daß seine Sandalen noch lehmig sind?« frug Sternau.

»Wahrhaftig!« meinte der Richter.

»Und daß sein Fuß ganz genau in diese Spur hier paßt?«

Er zwang Garbo, in die Spur zu treten.

»Auch das ist wahr!« constatirte der Alkalde.

»Nun, Gitano, rede, wenn Du Dich vertheidigen kannst!«

Garbo hatte sich gefaßt; er antwortete:

»Sennor, das Alles läßt sich sehr leicht erklären.«

»Nun?«

»Ich ging mit zwei Kameraden Kräuter sammeln. Wir kamen bis an den Schluchtrand. Dort ruhte ich aus, während sie links weiter gingen. Der Eindruck im Grase ist von mir, Sennor.«

»Ah, Du bist ein kluger Kerl.«

»Und den Zipfel des Hemdes hast Du an einem Dorn hängend gefunden?«

»Ja,« antwortete Garbo mit erneuter Verlegenheit.

»Zeige uns diesen Dorn!«

»Kommt!«

Er schritt an der Schlucht zurück und suchte, aber vergebens.

»Ich finde ihn nicht,« sagte er.

»Das dachte ich mir!« meinte Sternau. »Wenn ein fallender Mensch mit seinem Hemde an einem Dorn hängen bleibt, so wird das Hemde zerschlitzt oder es reißt ein unregelmäßiges und vielfach zerfetztes Stück ab; das Stück aber, welches Du gefunden hast, hat eine so glatte und saubere Rißkante, daß ich sehr meine, Du hast es selbst herabgerissen. Man braucht nicht sehr klug zu sein, um zu sehen, was mit der Hand, oder was durch einen dornigen Strauch zerrissen wurde.«

»Das ist wahr!« bemerkte der Alkalde.

»Ich erkläre also,« fuhr Sternau fort, »daß wir es nicht mit der Leiche des Grafen de Rodriganda zu thun haben, daß vielmehr das Verbrechen einer betrügerischen Verwechslung vorliegt. Ich bitte, alle meine Aussagen zu Protokoll zu nehmen, verlange, daß die Spuren, die ich Euch zeigte, unversehrt erhalten bleiben und hoffe, daß die Leiche bleibt, wo sie liegt, bis der Corregidor kommt, um diese Angelegenheit genauer zu untersuchen.«

»Das soll geschehen, Sennor,« sagte der Alkalde.

»Ihr werdet die Schlucht mit der Leiche bewachen lassen?«

»Ja.«

// 170 //

»Und diesen Gitano, der mir sehr verdächtig vorkommt, gefangen nehmen?«

»Wenn Ihr es wünscht, ja.«

Da trat Graf Alfonzo vor, um Einspruch zu erheben. Auf dem Wege nach der Schlucht hatte der Advokat ihm mitgetheilt, daß der Zigeuner in seinen Diensten stehe, und nun befürchtete er, daß dieser, wenn er gefangen genommen werde, das ganze Complot verrathen werde.

»Halt, ich dulde das nicht!« sagte er. »Wollt Ihr Euch nach den Wünschen dieses Fremden hier richten, Alkalde? Wißt Ihr, wer nach dem Tode meines Vaters hier Amts- und Gerichtsherr ist?

Sternau zuckte die Achsel und sagte:

»Nach dem Tode des Grafen? Beweist erst, daß Don Emanuel todt ist!«

»Pah, da unten liegt er!« rief Alfonzo.

»Es soll eben erst erwiesen werden, daß er es ist.«

»Ich recognoscire ihn, Sennor. Verstanden!« rief Alfonzo drohend.

Sternau zuckte abermals die Achsel und meinte stolz:

»Es ist jeder Andere geschickter dazu, die Leiche des Grafen zu recognosciren. Wie lange kennt Ihr ihn? Einige Tage?«

Da trat Alfonzo hart an den Deutschen heran, legte ihm die Hand auf die Schulter und fuhr ihn drohend an:

»Sennor, was wagt Ihr? Soll ich Euch zermalmen! Wer soll den Grafen kennen, wenn nicht ich, sein Sohn!«

Sternau schüttelte die Hand von sich ab und antwortete mit kalter, unerschütterlicher Ruhe:

»Ihr habt erst zu beweisen, daß Ihr der Sohn des Grafen seid. Der echte Graf Alfonzo ist mit dem Kapitain Landola in See gegangen. Man hat ihn gewaltsam entführt.«

Er sprach hier nur seine Vermuthung aus, aber seine Worte machten einen gewaltigen Eindruck.

»Ah! Hört!« rief es im Kreise.

Der Advokat taumelte förmlich zurück; Alfonzo aber sprang auf Sternau zu, um ihn zu packen.

»Schurke!« rief er. »Verleumder, ich erwürge Dich!«

Sternau richtete sich zu seiner vollen Höhe empor, faßte den Grafen bei den Hüften, trat mit ihm bis an die äußerste Kante des Abgrundes heran und hielt ihn über die gähnende Tiefe hinaus. Ein Schrei des Schreckens erscholl rundum.

»Du mich erwürgen, Knabe!« sagte er. »Soll ich Dich hinunterschmettern zu dem Popanz Eurer Betrügereien? Nein, es ist keine Ehre, einen so würdigen Burschen zu besiegen und zu tödten. Du magst im Schlamme Deiner eigenen Armseligkeit ersticken. Fahre hin, Fliege!«

Er trat von dem Abgrunde zurück und schleuderte Alfonzo über sich selbst hinweg, so daß er weit fort flog und dann zur Erde stürzte. Dann wandte er sich an den Alkalden:

»Ich hoffe, daß Ihr Eure Pflicht thut, Sennor. Das Gegentheil könnte Euch gefährlich werden. Kommt, Sennor Kastellano! Ich habe hier meine Pflicht gethan, und Ihr könnt mich begleiten.«

// 171 //

Er ging mit Alimpo fort, ohne daß ihn jemand gehindert hätte.

Alfonzo erhob sich vom Boden. Er schäumte vor Wuth, getraute sich aber nicht, diese an dem eisenstarken Deutschen auszulassen. Er war blamirt vor so vielen Leuten, als deren Herrn und Gebieter sie ihn betrachten sollten. Er wandte sich, vor Grimm zitternd, an den Alkalden, den er förmlich anbrüllte:

»Sennor, an diesem Attentate seid Ihr nur allein Schuld. Ich werde es Euch gedenken. Darauf verlaßt Euch!«

»Ich habe nur meine Pflicht gethan!« entschuldigte sich der Beamte.

Er war ein gewöhnlicher Dorfbewohner, ein Unterthan des Grafen. Er hatte nach dem Rechte gehandelt, weil er unter dem Einflusse der körperlich und geistig mächtigen Persönlichkeit Sternau's stand. Dieser Letztere hatte sich jetzt entfernt, und nun sank dem Manne dem jungen Grafen gegenüber der Muth, zumal auch der Notar das Wort ergriff, ihm entgegentrat und mit zürnender Miene die Frage aussprach:

»Sennor, sagt einmal, ob Ihr mich kennt?«

»Ja,« antwortete er.

»Nun, wer bin ich?«

»Der Sachwalter Seiner Erlaucht.«

»Gut. Was heißt das, Sachwalter?«

»Ihr habt ihn schriftlich und rechtlich in allen Stücken zu vertreten.«

»Sehr schön! Nun ist aber mein Mandat noch keineswegs erloschen; was ich also thue, das ist gerade so, als ob es der Graf selbst thut. Wollt Ihr diesen Gitano wirklich unschuldiger Weise verhaften?«

Der Alkalde befand sich in keiner geringen Verlegenheit; er schwieg. Cortejo wandte sich an den Zigeuner:

»Wir brauchen Dich nicht mehr; Du kannst gehen, und ich will Den sehen, der Dich zu halten wagt!«

Garbo's Augen leuchteten vor Freude. Er machte eine tiefe Verneigung vor Cortejo und sagte:

»Sennor, ich danke! Ich bin wirklich unschuldig!«

Er entfernte sich, ohne daß der Alkalde ihn zurückhielt. Jetzt wandte sich der Advokat an die Männer, welche die Bahre zu tragen hatten:

»Ihr geht da hinab, ladet den armen, gnädigen Herrn auf und tragt ihn nach dem Schlosse. Wer sich weigert, der wird augenblicklich entlassen!«

Die Leute gehorchten ohne Widerrede, und die Furcht vor dem strengen Notar war so groß, daß die sämmtlichen Auseinandersetzungen des Deutschen erfolglos blieben. Der Alkalde fügte sich schweigend, und es dauerte nicht lange, so setzte sich der Zug nach Rodriganda zu in Bewegung.

Der Doctor aus Manresa ging in der Nähe der Leiche. Cortejo ging mit Alfonzo in einer solchen Entfernung hinter dem Zuge her, daß sie mit einander sprechen konnten, ohne gehört zu werden.

»Aber Sternau wird den Corregidor rufen,« sagte der Letztere.

»Fürchtest Du Dich?«

»Nein. Aber er ist ein Mensch, dem Alles zuzutrauen ist!«

»Ich werde mich nicht beugen!«

// 172 //

»Aber, wie kam er dazu, mir zu sagen, ich sei nicht der echte Sohn des Grafen Emanuel de Rodriganda?«

»Das weiß der Teufel!«

»Und wie kam er weiter dazu, zu behaupten, daß der wirkliche junge Graf in See gegangen sei?«

»Das weiß des Teufels Großmutter! Er ist ein ganz gefährlicher Hallunke, den ich uns vom Halse schaffen werde. Er ist der einzige Gegner, den wir noch besitzen; er muß unschädlich gemacht werden, und zwar bald.«

»Und Rosa?«

»Pah! Sie ist ein Mädchen. Ich habe nicht gelernt, ein Weib zu fürchten!«

Auch die Bewohner von Rodriganda, welche mit in der Schlucht gewesen waren, tauschten unterwegs ihre Bemerkungen aus. Sternau war beliebt, die Anderen aber haßte oder fürchtete man. Ein Jeder hatte die Worte des Deutschen gehört, und nun wurden leise Vermuthungen ausgesprochen, welche dem jungen Grafen keineswegs zur Ehre klangen.

Jetzt erreichte man das Schloß und der Notar ließ die Leiche in das Gewölbe eines Nebengebäudes niederlegen; dann begab er sich auf sein Zimmer. Hier fanden sich Briefschaften vor, welche während seiner Abwesenheit von der Post abgegeben worden waren. Er öffnete sie, um sie durchzugehen.

Der Erste, welchen er zur Hand nahm, enthielt nur eine kurze Notiz. Kaum jedoch hatte er dieselbe überflogen, so nahm sein Angesicht zunächst einen überraschten, dann förmlich diabolischen Ausdruck an.

»Ah, wie herrlich sich das trifft!« rief er. »Ah, besser kann ich es mir doch gar nicht wünschen!«

Mit dem Briefe in der Hand eilte er zu seiner frommen Verbündeten. Er fand dort Alfonzo, welcher beschäftigt war, ihr das Ereigniß in der Bateria zu erzählen.

»Gasparino, ist das Alles wahr, was ich höre?« frug sie. »Wir befinden uns in großer Gefahr!«

»Befanden, meinst Du, nicht aber befinden,« antwortete er.

»Ich sehe keine Veranlassung zu einem so frohen Gesichte, wie Du zeigst,« bemerkte sie.

»Ich desto mehr,« antwortete er.

»Wieso?«

»Weil die Gefahr vorüber ist.«

»Wirklich?« frug Alfonzo.

Der freudige Ton seiner Stimme war der beste Beweis, daß die Sorge nicht leicht auf ihm gelegen hatte.

»Hier, hier ist unsere Rettung!« sagte der Notar, den Brief in die Höhe haltend.

»Was ist es, Vater?« frug Alfonzo.

»Eine Bemerkung des Bankiers in Barcelona. Rathet einmal, was sie enthält!«

»Wer soll rathen. Sage es!«

// 173 //

»Der Graf hat diesem Sternau ein Honorar ausgezahlt.«

»Weiter giebt es nichts?« fragte die fromme Schwester enttäuscht. »Das ließ sich ja erwarten!«

»Aber er liefert ihn uns damit in die Hände!«

»Wieso?«

»Das Honorar wurde nicht baar, sondern per Anweisung ausgezahlt, und Sternau hat diese Anweisung dem Bankier geschickt, der die Summen nach Deutschland vermitteln soll. Dieser hat es sofort gethan und benachrichtigt den Grafen davon.«

Alfonzo schüttelte den Kopf und sagte:

»Ich begreife aber noch immer nicht, wie diese Angelegenheit den Doctor uns in die Hände liefern soll. Erkläre Dich deutlicher!«

»Die Höhe der Summe ist es, die ihm den Hals bricht. Da, lest einmal!«

Die Beiden hatten kaum einen Blick auf das Papier geworfen, so brachen sie in einen Ausruf des Erstaunens aus.

»Unmöglich!« rief Clarissa.

»Das ist ja ein Vermögen!« rief Alfonzo.

»Nicht wahr?« frug Cortejo. »Ein fürstliches, nein, sogar ein wahrhaft königliches Honorar!«

»Das ist ja geradezu unglaublich!« meinte die fromme Schwester, die sehr geizig war.

»Ist es Zeit, noch zu redressiren?« frug Alfonzo.

»Also Ihr haltet es für unglaublich?« sagte Cortejo.

»Ganz bestimmt!« erklärte die Dame.

»Ha,« meinte Alfonzo, »möglich ist es schon, wenn man sich Alles richtig bedenkt und überlegt.«

»Ja, ich zweifle nicht im Mindesten daran,« sagte der Notar. »Das Augenlicht ist Etwas werth; der Deutsche hat den Grafen vollständig in seinem Netze; Don Emanuel war unendlich reich, und im ersten Augenblicke des Glückes, wieder sehen zu können, wurde er verschwenderisch.«

»So dargestellt, ist es allerdings zu glauben,« meinte die fromme Clarissa bedächtig.

»Aber,« meinte Alfonzo, »ich begreife noch immer nicht -«

»Du sollst es sofort hören. Der Graf war blind -«

»Nun?«

Er schrieb niemals ein Wort -«

»Weiter.«

»Sämmtliche schriftliche Arbeiten hatte nur ich allein über. Selbst die Unterschrift war mir überlassen. Da nun kommt von seiner eigenen Hand diese Anweisung -«

»Ah, ich beginne zu begreifen!« rief Alfonzo.

»Von der ich nicht das Geringste weiß.«

»Nicht? Wirklich nicht?«

»Nein; die auch in keinem der Bücher bemerkt worden ist.«

»Auch das nicht?«

// 174 //

»Nein. Ja, ich habe seit drei Tagen vergessen, meine Einträge zu machen, und werde nachholen, daß mir der Graf befohlen hat, dem Doctor Sternau tausend Duros Honorar auszuzahlen. Das ist ein Beweis gegen den Deutschen.«

»Herrlich!« rief Clarissa. »Der Herr hat Dich mit großem Scharfsinne begnadigt, Gasparino. Wir werden endlich siegen.«

»Ich werde dies sofort besorgen. Du aber, Alfonzo, reitest schleunigst nach Manresa.«

»Was soll ich dort?«

»Pah! Du fragst noch? Anzeige machen natürlich, und Polizei holen. Er muß noch heut' arretirt werden.«

»Ich habe noch niemals Etwas so gern gethan, wie das!« meinte Alfonzo. »Ich werde sofort reiten. Aber bist Du auch sicher, daß es gelingt?«

»Es muß gelingen, es muß!« sagte der alte Schurke mit großer Bestimmtheit. »Ich stehe dafür!«

»Und Rosa! Wenn sie davon weiß? In diesem Falle würde sie ihm als Zeugin dienen.«

»Das ist allerdings ein Umstand, den wir berücksichtigen müssen. Ich werde sehen, was zu thun ist. Uebrigens kommt es uns ja gar nicht darauf an, das Geld zurückzuerhalten und diesen Deutschen wegen Fälschung bestrafen zu lassen; es genügt vollständig, daß er für den Augenblick unschädlich gemacht wird. Und dafür wird mein Freund, der Corregidor, sorgen.«

»Ah, Du denkst, daß der Deutsche nicht nach Manresa, sondern nach Barcelona geschafft wird?«

»Freilich, da es sich um einen so hohen Betrag handelt. Während Du nach Manresa reitest, werde ich den Brief für den Corregidor schreiben. Der Deutsche sitzt gefangen; der Graf wird begraben; Du trittst das Erbe an und stellst Dich bei Hofe vor, und sollte Rosa uns Schwierigkeiten machen, so giebt es ein sehr gutes Mittel, sie gefügig zu machen.«

»Welches?«

»Wir stecken sie in das Stift, dessen treue Vorsteherin hier Deine gute Mutter ist.«

»Ah, das wird schwer werden!« sagte Schwester Clarissa. »Sie wird sich weigern. Ein verlorenes Schäflein läßt sich niemals gern von den guten Hirten ergreifen, um gerettet zu werden.«

»Sie wird sich nicht weigern. Es giebt ein ausgezeichnetes Mittel, allen Widerstand zu brechen.«

»Welches?« fragte Alfonzo.

Der Advocat sah ihn bedeutungsvoll an und sagte dann:

»Der Wahnsinn, wie bei dem Grafen.«

»Der Wahnsinn, ja, den Sternau heilen wird!« sagte der junge Mensch sarkastisch.

»Unsere fromme Stiftsdame würde dafür sorgen, daß kein Sternau Zutritt erhält! Also reite, mein Sohn; ich werde unterdessen die nöthigen schriftlichen Arbeiten vornehmen und beendigen.«

Diejenigen Beiden, gegen welche diese teuflischen Anschläge gerichtet waren

// 175 //

saßen jetzt mit der Engländerin zusammen, um über das ihnen jetzt Wichtigste zu verhandeln. Als Sternau mit dem Kastellan von der Bateria zurückkehrte, hatte er sich sogleich bei Rosa anmelden lassen. Er wurde angenommen und fand die Engländerin bei ihr. Rosa erhob sich. Sie war todesbleich und fragte, indem ihr die Augen überflossen:

»O bitte, Sennor, macht es kurz, denn ich leide entsetzlich, fürchterlich! Er ist todt, nicht wahr?«

Er trat auf sie zu, faßte ihre Hand, die er an seine Lippen zog, und sagte in mildem Tone:

»Weinen Sie nicht, Donna Rosa! Ich bringe Trost.«

»Trost?« frug sie, während ihre Wangen sich wieder belebten.

»Er lebt, er ist nicht todt!«

»Nicht? O mein Gott, wo ist dann mein Vater?«

»Ich weiß es nicht; ich weiß nur Das, daß der Todte da draußen nicht Don Emanuel ist.«

Er führte sie zum Fauteuil und bat:

»Setzen Sie sich, und sagen Sie mir, ob Sie stark genug sind, mich ohne Aufregung anzuhören!«

»O, Carlos, fragen Sie nicht. An Ihrer Seite bin ich immer stark, denn ich vertraue Ihnen.«

»So hören Sie! Als Sie mich von Paris herbeiriefen, kannte ich von den Bewohnern Rodrigandas nur Sie. Ich hatte Keinem ein Leid gethan, Niemand beleidigt und wurde doch bereits in der ersten Zeit meiner Anwesenheit hier überfallen.«

»Von Räubern?«

»Nein, sondern von gedungenen Mördern. Ich erkannte sogleich, daß es nicht auf meine geringe Habe, sondern auf mein Leben abgesehen sei. Welchen Grund konnte dies haben, Donna Rosa?«

»Ich weiß es nicht. Sie hatten doch keinen Feind hier!«

»Das ist richtig. Aber da meine Person hier keinen Feind besaß, so mußte die Angelegenheit, in welcher ich nach Rodriganda kam, mir diesen Feind erweckt haben. Ich kam nur aus dem einen Grunde, Ihren Vater zu retten; es mußte also Jemand geben, welcher wünschte, daß der Graf nicht gerettet werde.«

Rosa zuckte vor Schreck zusammen.

»Das ist ja ganz unmöglich! Mein Vater war so gut!«

»Ja, er war gut, aber er war der Herr und Besitzer einer Grafschaft und vieler Millionen.«

»Was sagen Sie da? Ich verstehe es nicht.«

»Es ging Don Emanuel gerade so wie mir: seine Person hatte keinen Feind. Daraus schloß ich, daß dieser Feind es auf Rodriganda abgesehen haben müsse.«

»Auf Rodriganda? Das kann doch nur mein Bruder erhalten!«

»Auch das sagte ich mir. Aber dieses Wort Bruder, und der Umstand, daß Ihr Bruder seit den Tagen seiner Kindheit in Mexiko gewesen war, brachte mich auf einen kühnen Gedanken. Ich beobachtete scharf und unausgesetzt. Ihr Vater wurde von drei unfähigen Aerzten behandelt, die ihn zu Tode kurirt

// 176 //

hätten; diese Aerzte wieder wurden ganz ausschließlich von nur drei Personen in einen ebenso fortgesetzten wie leidenschaftlichen Schutz genommen.«

»Sie meinen den Notar.«

»Ja.«

»Die Schwester Clarissa?«

»Ja.«

»Und wer ist der Dritte?«

»Ihr Bruder selbst.«

»Alfonzo! Ah! Sie sagen schreckliche Dinge, Sennor; aber Sie haben Recht. Mein Bruder ist stets Ihr Feind gewesen; er hat nie gut von Ihnen gesprochen; er hat stets gegen Sie gekämpft.«

»Dies sah ich. Ich beobachtete diese Drei. Sie waren wenig bei Don Emanuel, sie waren stets beisammen; sie waren es - ich sage es frei und offen - die den Tod Ihres Vaters wünschten.«

»O mein Gott, welch' eine Kluft öffnen Sie vor meinen Augen!«

Sie dachte jetzt nicht mehr daran, daß ihr Vater in der Bateria liegen solle; ihre Gedanken wurden nur von dem Gegenstande ihres gegenwärtigen Gesprächs in Anspruch genommen.

»Ja, es ist eine tiefe, finstere, schaudervolle Kluft,« fuhr er fort, »aber ich habe auf den Grund dieser Kluft sehen müssen, um gegen das Verbrechen ankämpfen zu können. Gott gab mir die Gnade, Ihren Vater vom Tode zu erretten; aber er wurde wieder krank; er wurde wahnsinnig. Dieser Wahnsinn war künstlich durch ein Gift herbeigeführt worden. Wer hatte ihm dieses Gift gegeben? Sie nicht, ich nicht, Lady Lindsay nicht, der Diener nicht. Wer war sonst noch bei ihm gewesen?«

»Ich weiß es nicht. Ich ritt nach Barcelona; Sie waren bei dem Kastellan beschäftigt und der Graf befand sich allein. Es kann Jemand während dieser Zeit bei ihm gewesen sein. Das Gift ist ihm durch die Chocolade beigebracht worden. Nun war mir zufällig ein Gegenmittel bekannt. Ich gab es ihm zwar noch nicht, aber die Vorkur wirkte bereits günstig. Man erkannte, daß ich den Wahnsinn heilen würde und traf eine Vorkehrung, welche radikal wirkte: man ließ Ihren Vater verschwinden.«

»O, Sie glauben, daß er nicht selbst gegangen ist?« frug sie voll Angst.

»Er konnte nicht gehen; er war zu schwach dazu.«

»So hat man ihn getödtet! O, mein Gott, mein Gott!«

»Man entfernte ihn, aber man tödtete ihn nicht.«

»Glauben Sie?«

»Ich bin überzeugt davon.«

»So lebte er noch?« rief sie aufspringend.

»Er lebt!«

»Wo?«

»Das weiß ich nicht; aber wir werden es erfahren. Hören Sie meine Gründe, Donna Rosa!«

»O schnell, schnell, sagen Sie dieselben!«

»Wenn der Graf nur verschwand, so konnte Ihr Bruder das Erbe nicht an-

// 177 //

treten; der Graf mußte also sterben. Der Todte da draußen aber ist der Graf nicht; folglich lebt Don Emanuel noch und man hat ihm einen Andern untergeschoben, und dieser Andere ist bereits seit vier Tagen eine Leiche gewesen.«

»Das ist ja eine Reihenfolge von Verbrechen, die man ganz unglaublich finden muß! Sind Sie überzeugt, daß jene Leiche ein Anderer ist, Sennor Sternau?«

»Ja. Hören Sie!«

Er berichtete den Damen das ganze Ereigniß in der Bateria, und als er geendet hatte, gaben sie ihm vollständig recht.

»Welch' ein Trost, daß es der Vater nicht ist!« rief Rosa. »O, nun bin ich wieder froh und stark. Ich weiß, wir werden dieses Complott durchschauen und besiegen. Oder wollen Sie mich verlassen, Sennor?«

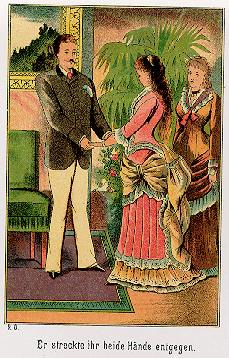

Er streckte ihr beide Hände entgegen.

»Donna Rosa, mein Leben gehört Ihnen, und ich werde es der Aufgabe widmen, Ihren Vater aufzufinden!«

Sie ergriff seine Hände, blickte ihm innig in die treuen Augen und lag im nächsten Augenblicke an seiner Brust. Amy weinte vor Mitgefühl und Freude und sagte:

»Ihr verdient es, einander zu gehören! O, könnte ich doch auch helfen, Euch glücklich zu machen!«

Sternau reichte ihr dankend die Hand und sagte langsam:

»Miß Amy, Sie werden uns helfen, denn Sie werden unsere Schwester sein.«

»Ja, die bin ich, Ihr lieben, guten Menschen!«

Er schüttelte lächelnd den Kopf und meinte:

»Ich meine das Wort »Schwester« doch noch anders.«

»Wie dann?«

»Darf ich kühn sein und aufrichtig sprechen, Miß Amy?«

»Ja. Reden Sie!«

»Sie werden unsere Schwester sein, indem Sie Gräfin de Rodriganda werden.«

Die beiden Mädchen blickten erstaunt in sein männlich schönes Angesicht; dann sagte Amy:

»Gräfin Rodriganda? Ich verstehe Sie nicht. Inwiefern?«

»Indem Sie die Gemahlin des Grafen Alfonzo de Rodriganda von Sevilla werden.«

Da bedeckte eine tiefe Gluth das zarte Gesicht der Engländerin und sie antwortete zurückweisend:

»Sir, habe ich Ihnen die geringste Veranlassung zu dieser Behauptung gegeben?«

»Ja,« antwortete er ruhig.

»Wodurch?« fragte sie, Jetzt vor Zorn noch mehr erglühend.

»Sie lieben ihn!«

Da erhob sie sich.

»Sir,« sagte sie im schärfsten Tone, »Ich glaube nicht verdient zu haben, dies hören zu müssen!«

»O doch, Miß Amy, denn diese Liebe ist Ihr größtes Glück und auch das seinige. Sie zürnen, aber Sie werden mir sofort vergeben, wenn ich Ihnen erkläre, daß der Graf Alfonzo de Rodriganda sich nicht hier befindet.«

// 178 //

Sie hatte im Begriffe gestanden, das Zimmer zu verlassen, jetzt aber blieb sie stehen und fragte:

»Nicht hier? Wo sonst?«

»Er ist zur See.«

»Mein Gott, Sie sprechen in Räthseln!«

»Sie haben ihn aber hier gesehen,« fuhr er unbeirrt fort.

»Ich begreife Sie nicht!«

»Und zwar als Husarenlieutenant.«

Jetzt vermochte sie gar nicht zu antworten. Sie blickte ihn in größtem Erstaunen an, und auch Rosa schien vor Verwunderung keine Worte zu finden. Er aber erhob sich jetzt und fragte:

»Meine Damen, glauben Sie, daß ein Sohn den Tod seines Vaters wünschen oder gar ihn wahnsinnig machen kann?«

»Nein!« antwortete Rosa.

»Nun, Sennor Alfonzo hat dies gethan, er ist also gar nicht der Sohn Don Emanuel's!«

Da fuhr auch Rosa empor und rief:

»Was - was sagen Sie da! Er nicht meines Vaters Sohn, nicht mein Bruder?«

»Nein.«

»Was sonst? O, welch' ein Tag! Sennor, ich stehe auf der Folter. Sprechen Sie, sprechen Sie schnell!«

»Er kann nicht der Sohn Don Emanuel's sein, denn ich und Sie Beide, wir haben den echten Alfonzo gesehen.«

»Wann, wo?«

»Hier. Donna Rosa, treten Sie in Ihre Bildergalerie und vergleichen Sie das Jugendporträt des Grafen Emanuel mit dem Lieutenant de Lautreville!«

Jetzt kam die Reihe, zu erstaunen, auch an Miß Amy.

»Alfred de Lautreville!« rief sie. »Sennor, was sagen Sie, was wissen Sie von ihm? Er gestand mir, daß auf seinem Leben ein Geheimniß liege, welches er erst aufklären müsse!«

»Er hat Ihnen die Wahrheit gesagt. Er ist der richtige Graf Rodriganda, und der jetzige Alfonzo ist ein untergeschobener Betrüger. Darum mußte der Lieutenant verschwinden; daher hat man ihn geraubt und auf das Schiff geschafft.«

»Geraubt!« rief die Engländerin. Sie ballte die kleinen Fäuste und that einen schnellen Schritt auf Sternau zu. Wie eine gereizte Löwin stand sie vor ihm, gar nicht das schöne, zarte Geschöpf, als welches er sie bis jetzt gesehen hatte. »Geraubt? Auf das Schiff geschafft?« wiederholte sie. »Das soll man wagen! Ich werde sie Alle vernichten! Alle, Alle, Alle!«

Sternau nickte lächelnd und frug:

»Geben Sie nun zu, daß Sie den Grafen Alfonzo lieben, Miß Amy?«

»Ja,« antwortete sie frei und aufrichtig. Ich liebe ihn; ich werde ihn suchen und finden! Und wehe Denen, welche seine Feinde sind und unrecht an ihm handeln! Zwar hat mir mein Vater geschrieben, daß ich kommen soll; ich werde heut' noch

// 179 //

abreisen, bald, in einer Stunde bereits, aber ich werde doch zu handeln wissen. Erzählen Sie, Sennor!«

Er erzählte nun, wie er die Spuren weiter verfolgt und dann das ganze Uebrige in Erfahrung gebracht habe. Sie durchschauten die Machinationen, obgleich sie Nichts genau beweisen konnten. Endlich mußten sie sich trennen, denn Amy war wirklich ganz plötzlich abberufen worden. Derselbe Briefträger, welcher dem Notar das Schreiben des Bankiers überbracht hatte, war auch der Ueberbringer eines Briefes von ihrem Vater gewesen. Sie versprach, ihrem Vater Alles zu gestehen und sich für sich und die Freundin seine Hilfe zu erbitten. Dann nahm sie Abschied von dem Deutschen, dem sie ihre vollste und wärmste Freundschaft zusicherte.

Kurze Zeit später fuhr sie mit Rosa, welche sie bis Pons begleitete, von Rodriganda fort; eine weitere Begleitung hatte sie sich verbeten.

Diese Unterredung und dann die schleunige Abreise der Freundin war Schuld, daß weder Sternau noch Rosa sich nach der Leiche erkundigt hatten. Der Erstere glaubte, daß der Alkalde ganz nach seiner Anordnung gehandelt habe, denn im Eifer des Gespräches hatten sie gar nicht bemerkt, daß der Todte hereingebracht worden war.

Jetzt nun saß Sternau in seinem Zimmer. Er wollte arbeiten, aber es ging nicht; er mußte immer und immer wieder an die letzten Ereignisse denken, und diese Gedanken beschäftigten ihn so sehr, daß er ein Klopfen an seiner Thür überhörte und auf dasselbe erst dann aufmerksam wurde, als es sich wiederholte.

»Herein!« rief er.

Die Thür öffnete sich, und der Arzt wunderte sich, einen fremden Mann zu sehen, welcher es vergessen zu haben schien, sich vorher anmelden zu lassen.

»Wer sind Sie?« frug er den Eingetretenen.

»Sie sind Sennor Sternau, der Arzt des Grafen Emanuel?« fragte der Fremde anstatt der Antwort.

»Ja.«

»Die Gräfin Rosa de Rodriganda sendet mich.«

»Oh! Wunderbar! Sie ist nach Pons.«

»Allerdings. Sie ist bei mir eingekehrt und schickt mich, um Sie zu bitten, nachzukommen.«

»Weshalb?«

»Das sagte sie nicht. Es war noch eine Dame bei ihr.«

»Das ist richtig. Sie sind ein Gastwirth?«

»Ja.«

»Wo?«

»In Elbrida zwischen hier und Manresa.«

»Sie sind gefahren?«

»Ja.«

»Mit dem Geschirr der Gräfin?«

»Nein. Sie wollte ihre Pferde nicht unnütz ermüden.«

»Setzen Sie sich. Ich bin sogleich fertig!«

Er war hier gewöhnt worden, vorsichtig zu handeln; aber es konnte der Gräfin unterwegs ein Gedanke gekommen, oder Etwas begegnet sein, daß sie seine Gegenwart wünschte. Er legte also andere Kleider an, schloß seine Möbels zu und ging

// 180 //

mit dem Fremden vor das Portal, wo eine zugemachte zweispännige Kutsche hielt. Sie stiegen ein und fuhren ab.

Droben am Fenster stand der Advokat mit seinen beiden Verbündeten.

»Er steigt ein!« sagte er hohnlächelnd.

»Jetzt geht es fort!« bemerkte Alfonzo.

»Er ist gefangen!« fügte die fromme Schwester bei. »Gott gab Dir den prächtigen Gedanken, daß der Regidor sich für einen Wirth ausgeben sollte, mein theurer Gasparino.«

»Ich möchte sein Gesicht sehen, welches er macht, wenn er die Wahrheit erfährt,« lachte Alfonzo.

Unterdessen fuhr die Kutsche eine Strecke auf der Straße von Manresa dahin; dann aber bog sie nach rechts ein und lenkte nach der Barcelonaer Chaussee hinüber.

»Der Kutscher fährt falsch!« bemerkte Sternau.

»Er fährt richtig!« sagte der Fremde.

»Nach Manresa?«

»Nach Barcelona.«

»Ah! Ich denke, daß wir nach Elbrida fahren!«

»Nein. Wir fahren nach Barcelona.«

»Sennor, wer sind Sie? Was wollen Sie mit mir?«

»Wer ich bin? Ich bin der Regidor von Manresa. Was ich will? Sie nach Barcelona bringen.«

»Ah, ein Polizist sind Sie! Was soll ich in Barcelona?«

»Ich weiß es nicht. Der Delegados will mit Ihnen sprechen.«

»Der Präfect? Worüber?«

»Ich weiß es nicht. Sie werden es hören.«

»Sie haben mich belogen, Sennor!«

»Nur eine kleine List, die wir sehr oft anwenden, um Weitläufigkeiten zu vermeiden.«

»Und wenn ich mich weigere, Ihnen zu folgen?«

»Das hilft Ihnen nichts. Blicken Sie durch das Wagenfenster nach rückwärts, so werden Sie sehen, daß uns vier berittene Gensdarme mit geladenen Gewehren auf dem Fuße folgen.«

»Alle Teufel! Das sieht ja aus, als ob Sie einen schweren Verbrecher transportirten!«

»O nein. Das ist nur eine kleine Formalität, Sennor. Ich weiß bestimmt, daß Sie heute wieder zurückkehren; aber Sie sind ein Ausländer, und ich muß Sie bringen; daher die Begleitung.«

»Ich würde mich selbst vor dieser Begleitung nicht fürchten, Sennor Regidor; aber ich habe ein gutes Gewissen und gehe also mit, ohne an eine Widersetzlichkeit zu denken.«

»Das ist das Beste, Sennor. Man darf seine Lage niemals falsch beurtheilen, oder gar verschlimmern. Vielleicht fahren Sie gleich wieder mit mir retour. Ich würde mich freuen, Ihre Gesellschaft auch auf dem Rückwege genießen zu können.«

Der Beamte war überzeugt, daß sein Gefangener einer langen Haft entgegen-

// 181 //

gehe, aber er mußte so sprechen, um sich die Ausübung seines Amtes möglichst leicht zu machen.

»Weiß man in Rodriganda, wohin Sie mich führen?« fragte Sternau.

»Ja.«

»Wem haben Sie es gemeldet?«

»Einigen Dienern.«

Auch dies war nicht wahr, denn außer den drei Verbündeten wußte kein Mensch, wohin der Wagen gegangen war. Uebrigens hatte hiermit das kurze Gespräch ein Ende. Sternau versank in allerlei Vermuthungen, und der Beamte schien keine Lust zu haben, eine neue Unterhaltung zu beginnen.

Am späten Nachmittage kam man in Barcelona an, und die Kutsche hielt vor einem düstern, alterthümlichen Gebäude, dessen wenige Vorderfenster mit dicken Eisenstäben vergittert waren.

»Steigen Sie hier mit aus!« sagte der Beamte.

Als Sternau den Wagen verlassen hatte, bemerkte er zum ersten Male die vier Gensdarmen, welche demselben gefolgt waren. Er wurde von ihnen durch einen Thorgang in einen düstern Flur begleitet, dann eine enge, schmale Wendeltreppe emporgeführt und trat dann in ein großes, ödes Zimmer, welches nur ein Fenster aber viele Seitenthüren hatte.

»Warten Sie!« sagte der Regidor.

Dieser klopfte an eine der Thüren und verschwand hinter derselben, während die Gensdarmen zurückblieben, ohne ein Wort unter sich oder mit Sternau zu sprechen. Es dauerte lange, sehr lange, ehe der Beamte wieder erschien.

»Treten Sie hier ein!« sagte er kurz, auf die Thür deutend, aus welcher er gekommen war, und dieselbe dann hinter Sternau verschließend.

Jetzt befand sich der Arzt in einem Zimmer, dessen zwei Fenster ebenso vergittert waren. An drei Wänden standen große Actenrepositorien, und vor dem einen Fenster erblickte er einen mächtigen Schreibtisch, an welchem ein kleines zusammengetrocknetes Männchen saß, welches ihn über eine mächtige Hornbrille hinweg mit giftigem Blicke fixirte.

Nach einiger Zeit nahm dieses Männchen einen Bogen Papier und eine Feder zur Hand und fragte:

»Wie heißt Ihr?«

»Sternau.«

»Vorname!«

»Karl Sternau.«

»Aus?«

»Mainz.«

»Wo liegt das?«

»In Deutschland.«

»Ah! Also ein Deutscher! Was seid Ihr?«

»Ich bin Arzt. Aber gestattet mir doch auch eine Frage!«

»Welche?«

»Wer Ihr seid, und was ich hier soll.«

// 182 //

»Ich bin Corregidor; so habt Ihr mich zu nennen, und was Ihr hier sollt, das werdet Ihr vielleicht im Verlaufe des Verhörs erfahren.«

»Ein Verhör! Das klingt ja ganz, als ob ich mich in Untersuchung befände!«

»Das klingt nicht nur so, sondern das ist sogar wirklich so!« antwortete das Männchen, ihm mit den Augen schadenfroh zublinzelnd. »Uebrigens glaubt nur nicht, daß Ihr hier seid, um Fragen zu stellen. Ich bin es, welcher fragt, und Ihr seid es, welcher zu antworten hat! Also Ihr seid Arzt?«

»Ja,« antwortete Sternau, welcher sich vornahm, sich möglichst fügsam zu stellen.

»Was für ein Arzt?«

»Wie meint Ihr das?«

»Für Vieh oder für Menschen!«

»Für Menschen.«

»Für welche Krankheiten?«

»Für alle!« antwortete Sternau, den dieses Fragen beinahe belustigte.

»Wie alt seid Ihr?«

»Sechsundzwanzig.«

»Seid Ihr bereits einmal bestraft?«

»Nein.«

»Ist das auch wahr?«

»Ja - außer -«

»Außer? Nun, heraus damit!«

»Außer einer kleinen Ohrfeige, die ich von meiner Mama bekam, als ich noch ein Knabe war.«

Der Corregidor fuhr empor. »Mann, denkt Ihr etwa, Euren Spaß mit mir treiben zu können? Ich lasse Euch auf der Stelle krumm schließen!«

»Krumm schließen? Pah!« antwortete Sternau, der die Antwort wirklich nur zum Scherze gegeben hatte.

»Pah? Was heißt Pah? Antwortet! Das Uebrige wird sich finden! Seid Ihr verheirathet?«

»Nein.«

»Auch nicht gewesen?«

»Nein.«

»Habt Ihr Vermögen?«

»Nein.«

»Ah! Wirklich nicht?« fragte er lauernd.

»Nein.«

»Wie groß ist Eure Baarschaft?«

»Vielleicht dreißig Duros.«

»Gebt einmal her!« Sternau gab seine Börse hin, und der Corregidor zählte ihren Inhalt durch; dann notirte er die Summe, wie er auch jede Antwort Sternau's aufgeschrieben hatte. »Wo war in der letzten Zeit Euer Aufenthalt?« fragte er dann.

// 183 //

»Auf Rodriganda.«

»Und vorher?«

»In Paris.«

»Warum bliebt Ihr nicht in Paris?«

»Weil ich nach Rodriganda gerufen wurde.«

»Wozu?«

»Um Don Emanuel in seiner Krankheit zu behandeln.«

»Habt Ihr ihn behandelt?«

»Ja.«

»Dürft Ihr das?«

»Wer sollte es mir wehren?«

»Ich!« sagte der kleine Mann mit Nachdruck. »Wart Ihr als Arzt in Rodriganda angestellt?«

»Nein.«

»Hattet Ihr eine Vocation?«

»Nein.«

»In Spanien ein Examen bestanden?«

»Nein.«

»In Spanien Einkommensteuer bezahlt?«

»Nein.«

»Und dennoch kurirt, medicinirt und Kranke behandelt! Ah, das erste der Verbrechen ist bereits beim ersten Verhöre zur Evidenz erwiesen. Ihr könnt jetzt abtreten!«

»Ah, Sennor, Ihr sprecht vom ersten Verhöre?«

»Ja.« »Soll es vielleicht mehrere geben?«

»Versteht sich!«

»Wie viele?«

»Viele, sehr viele!«

»Und ich! Wo bleibe ich einstweilen?«

»Bleiben? Närrische Frage! Ihr bleibt hier, bei mir!«

»Bei Euch? Wo ist das?«

»Im Corridor zwei, Nummer vier. Das ist bereits bestimmt und ausgemacht.«

»Soll das etwa heißen, daß ich Gefangener bin?«

»Versteht sich!« blinzelte der Kleine. »Aus welchem Grunde?« fragte Sternau, jetzt wirklich erregt.

»Das werdet Ihr später erfahren.«

»Auf wessen Anzeige oder Anklage?«

»Auch das werdet Ihr erfahren.«

»Alle Teufel, Sennor, ich habe das Recht eine Antwort zu fordern!« brauste Sternau auf. Das Männchen krümmte sich vor Vergnügen noch mehr zusammen und antwortete blinzelnd: »Ja, das Recht habt Ihr; aber ich hingegen habe das Recht, die Antwort zu verweigern.«

// 184 //

»Ihr habt gehört und auch aufgeschrieben, daß ich ein Deutscher bin -«

»Richtig, sehr richtig!« »Ich verlange, mit dem deutschen Consul zu sprechen!«

»Gut, gut! Werde es besorgen!«

»Sofort, Sennor!«

»Schön! Schön!«

Er blinzelte den Gefangenen höchst vergnügt an und gab mit einer Klingel ein Zeichen. Es erschien ein finsterer, robuster Kerl, welcher sich Sternau sehr genau betrachtete. Er hatte eine Art Uniform an.

»Dieser Sennor will mit dem deutschen Consul sprechen,« sagte der Corregidor zu ihm. »Führe ihn zum Consul! Aber schnell, schnell!«

Der Kerl grinste wie ein Walroß, zeigte nach der Thür und sagte:

»Vorwärts! Marsch!«

Das war dem Arzte denn doch zu kurz und bündig. Er sah sich den Mann an, besann sich jedoch eines Besseren und wandte sich an den Corregidor:

»Darf ich um meine Börse bitten, Sennor?«

»Ja,« blinzelte der Gefragte.

»Also, bitte!«

»Ja, bitten dürft Ihr, aber bekommen werdet Ihr sie nicht!«

»Warum?«

»Hier darf Niemand eine Börse führen. Wir sind nicht auf dem Jahrmarkte. Geht zum Consul!«

Es war klar, dieser Mensch machte sich über Sternau lustig. Dieser sah ein, daß es das Beste sei, es zu ignoriren und sich zu fügen. Er war Gefangener, konnte es aber doch nicht ewig bleiben. Er folgte daher ohne fernere Einrede dem Schließer, welcher ihn abermals eine Treppe empor führte. Sie traten in einen düsteren Corridor, welcher die Nummer Zwei über seinem Eingange führte. Rechts und links waren hier Gefängnißzellen. Bei einer mit Vier bezeichneten Thür blieb der Schließer stehen, um aus einem großen Schlüsselbunde den betreffenden Schlüssel herauszusuchen. Er öffnete zwei hinter einander befindliche Thüren, welche auf beiden Seiten mit Eisen beschlagen waren.

»Vorwärts! Marsch!«

Dies schienen die einzigen Worte zu sein, welche er reden konnte. Als Sternau gehorchte und eintrat, fielen die beiden Thüren hinter ihm in's Schloß. Er war gefangen.

Es war ein eigenthümliches Gefühl, welches ihn überkam, ein Gefühl ganz ähnlich Demjenigen, welches ein Mensch empfindet, welcher in das Wasser steigt und dabei bemerkt, daß die Fluth über ihn zusammenschlägt. Er ist von Luft und Licht abgeschlossen; er ist kein Mensch mehr, kein freies, selbstbestimmendes Wesen; er hat keinen Namen mehr; er wird nach der Nummer derjenigen Zelle gerufen, in welcher er sich befindet. Er mag sterben und verderben, ohne sich wehren zu können.

Es war außerordentlich duster in der kleinen Zelle, denn sie erhielt ihr Licht durch eine winzig kleine Oeffnung, die man mit der Hand kaum erlangen konnte und welche zunächst mit einem starken Eisengitter und dann auch mit einem engen

// 185 //

Drahtseil verschlossen war. Sie war sechs Schritte lang und vier Schritte breit. Auf dem Boden lagen zwei kleine Matratzen, die einen ungewöhnlichen Duft ausströmten. Die eine derselben war leer; auf der anderen aber lag eine menschliche Gestalt, welche sich bei dem Eintritte des Doctors erhob.

»Ah, neuer Zuwachs!« hörte er eine schwache Stimme. »Guten Abend!«

»Guten Abend!« dankte er.

»Bist Du neu?« fragte der bisherige Besitzer der Zelle.

Sternau hatte einmal gehört, daß Gefangene sich stets mit Du anreden. Er beschloß seinen Kameraden nicht zu erzürnen und antwortete:

»Ja.«

»Weshalb bist Du da?«

»Ich weiß es nicht.«

»Ach, mache mir Nichts vor!«

»Es ist so!«

»Na, ja. So sagt ein jeder. Setze Dich!«

»Wohin?«

»Auf die Matratze.«

»Ist sie rein?«

»Hm!«

Diese Antwort sagte ihm Alles; aber er sah ein, daß er mit Zurückhaltung hier nicht weit kommen werde, und setzte sich daher nieder.

»Was bist Du?« fragte der Andere.

»Ein Arzt.«

»Ein Arzt? Ist das wahr?« klang die freudige Frage.

»Ja.«

»Oh, da bitte ich um Verzeihung, Sennor, daß ich »Du« gesagt habe! Nun glaube ich auch, daß Sie nicht wissen, weshalb Sie hier sind. Wer verhörte Sie? Der Corregidor?«

»Ja.«

»Ein verdammter Kerl! Wissen Sie, wann Sie das Verhör haben werden?«

»Nun?«

»In zwei oder drei Monaten.«

»Das wäre ja fürchterlich!«

»Er thut es nicht anders. Haben Sie Hunger?«

»Nein.«

»Durst?«

»Nein.«

»Der Schließer brachte vorhin doppeltes Abendbrot, und daraus ersah ich, daß ich einen Kameraden bekommen würde.«

»Worin besteht das Abendbrot?«

»Aus trockenem Brot und fauligem Wasser.«

»Das Morgenbrot?«

»Aus Nichts.«

»Das Mittagsessen?«

// 186 //

»Aus einem Nösel heißen Wasser mit zwölf Erbsen, oder Graupen, oder Linsen darinnen.«

»Was bekommt man sonst?«

»Was noch? Nichts, gar nichts.«

»Wie lange sind Sie bereits hier?«

»Drei Jahre.«

»Alle Teufel! Bei dieser Kost?«

»Ja. Diese Kost wird mich auch das Leben kosten. Ich bin krank, todtkrank, und darum freue ich mich herzlich, daß Sie ein Arzt sind. Zwar helfen können Sie mir nicht, aber sagen können Sie mir doch wohl, wie lange ich noch leben werde. Gott gebe, daß es bald alle sein möge!«

Sternau war überzeugt, keinen bösen Menschen vor sich zu haben, obgleich er ihn der Dunkelheit wegen nicht zu sehen vermochte. Er fühlte Mitleid mit dem Manne und fragte:

»Wie lange ist Ihre Strafzeit?«

»Acht Jahre.«

»Oh! Ist dies denn auszuhalten! Darf ich fragen, weshalb Sie diese Strafe empfingen?«

»Warum nicht! Ich habe drei volle Jahre hier allein vertrauert; ich bin froh, endlich einmal einen Menschen bei mir zu haben, und werde Ihnen gewiß die Wahrheit sagen: Ich habe im Zorne einen Menschen niedergeschlagen.«

»Todt?«

»Nein. Wollte Gott, er wäre todt gewesen, so gäbe es doch einen großen Schurken weniger.«

»An welcher Krankheit leiden Sie?«

»Jetzt liegt es mir im Rückenmark; vorher war es nur die Seemannskrankheit: das Heimweh nach dem Meere, welches alle Kräfte verzehrt und alle Säfte austrocknet, Sennor.«

»Ihr seid Seemann?«

»Ja. Ich war zuletzt Steuermann.«

»Welch' ein Gegensatz! Die freie, offene See und dieses teuflische Loch!«

»Ja! Sennor, ich habe geweint und geseufzt; ich habe gewüthet und getobt; ich bin mit dem Kopfe gegen diese nassen Mauern gerannt; aber es hat nichts geholfen. Und als die Kraft fort war und der Hunger mich mürbe gemacht hatte, da bin ich ruhig geworden, und so werde ich täglich ruhiger werden, bis man mich hinausschleppt und in eine Ecke scharrt, fern von der Stelle, an welcher die sogenannten ehrlichen Leute begraben werden. Und dies Alles habe ich einem Advokaten zu verdanken!«

»Dann sind wir Leidensgefährten. Ich weiß zwar nicht, wessen man mich beschuldigen wird, aber ich irre mich sicherlich nicht, wenn ich annehme, daß an meiner Gefangenschaft ein Advokat Schuld ist.«

»Von woher wurden Sie eingeliefert?«

»Von Rodriganda.«

»Herr des Himmels, wäre es möglich! Auch ich wurde dort gefangen genommen!«

// 187 //

»Wirklich?« frug Sternau überrascht. »Wie heißt der Advokat, den Sie meinen?«

»Gasparino Cortejo.«

»Alle Wetter, das ist auch der meinige! Sie hatten dort jemand niedergeschlagen, sagten Sie?«

»Ja.«

»Wen?«

»Ihn selbst.«

»Diesen Cortejo?«

»Ja. Vielleicht erzähle ich es Ihnen; jetzt kann ich nicht länger mehr sprechen; ich bin zu schwach dazu. Dort in der vordern Ecke steht der Wassertopf, und daneben liegt Ihr Brod. Gute Nacht!«

Dieser Mann mußte wirklich sehr schwach sein, daß er bei seiner Freude, nach drei Jahren einen Menschen bei sich zu haben, auf die Unterhaltung verzichtete. Sternau machte es sich auf seiner Matratze so bequem wie möglich; er hatte auf offener Prairie und im Sande der Sahara geschlafen; er hatte zudem ein gutes Gewissen und schlief bald ein.

Als er am Morgen erwachte, fiel das Tageslicht bereits in die Zelle, zwar matt, aber dennoch stark genug, um die Gegenstände zu erkennen. Sein Kamerad saß bereits aufrecht und wünschte ihm einen guten Morgen.

»Ich habe Sie schon längst betrachtet,« sagte er, »und gesehen, daß Sie nicht an einen solchen Ort gehören. Sie möchten vielleicht lieber gern allein sein, aber ich bitte Sie, mich nicht zu verlassen.«

»Es liegt ja gar nicht in meiner Macht, Sie zu verlassen!«

»Doch. Hier sind alle Gefangenen isolirt, nur ich habe einen Zweiten erhalten, weil ich ein Todeskandidat bin. Wenn Sie sich fort melden, werden Sie eine andere Zelle bekommen.«

»Ich werde mich nicht fort melden, sondern gern bei Ihnen bleiben.«

»Ich danke Ihnen. Vielleicht bereuen Sie es nicht.«

»Wann wird die Thür geöffnet?«

»Zu Mittag.«

»Da kann man sagen, was man wünscht?«

»Ja, aber man erhält keine Antwort. Ihr Schicksal ist bereits entschieden; es hilft Ihnen weder Bitten noch Drohen, weder List noch Gewalt dagegen.«

»Ich bin Ausländer; ich werde meinen Consul kommen lassen!«

»Sie werden Ihren Consul nie zu sehen bekommen. Glauben Sie es mir! Cortejo hat Sie hierhergebracht; der Corregidor ist sein treuer Freund, und Beide sind die größten Schurken der Erde.«

»Sie machen mir Angst!«

»Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich war ein starker Mensch, voller Lebensmuth und Gesundheit. Sehen Sie mich jetzt an. Was ich bin, das haben diese beiden Buben aus mir gemacht!«

Er lehnte sich an die Mauer und schloß die Augen. Er war zum Skelette abgemagert. Sternau brauchte ihn gar nicht genauer zu untersuchen, um zu wissen,

// 188 //

daß er nur noch wenige Wochen zu leben habe. Sollte dies ein Bild seines eigenen Schicksales sein? Nein, nein, und abermals nein! Das nahm er sich vor.

Am Mittag öffnete sich ein Schieber in der Thür, und es wurden zwei Suppentöpfe hereingegeben. Sie enthielten die von dem Gefangenen beschriebene Brühe mit zwölf Erbsen.

»Schließer!« sagte Sternau, »wollt Ihr nicht die Güte haben - - -«

»Vorwärts! Marsch!« donnerte es vor der Thür; der Schieber wurde geschlossen, und Sternau brauchte seinen Satz gar nicht zu beenden.

»So wird es Ihnen täglich gehen, Sennor,« sagte der Kamerad, »bis Sie keinen Versuch mehr machen und das werden, was ich geworden bin.«

Am Abende erhielten die Beiden wieder Wasser und trockenes Brod. So verging eine ganze Woche und dann auch die zweite, ohne daß die geringste Aenderung eingetreten wäre. Sternau hatte seine Ruhe verloren. Wie stand es auf Rodriganda; wie ging es Rosa? Diese Fragen nagten an ihm. Er konnte weder essen und trinken, noch schlafen. Der Schließer hörte auf keine Frage. An Flucht war nicht zu denken; die Mauern waren zu dick und das Fenster zu hoch und zu klein.

Und abermals verging eine Woche und wieder eine. Ein Monat war vergangen, und der Christmonat brach an. Da lagen die beiden Leidensgefährten auf ihren Matratzen und sprachen vom schönen Christfeste. Sie kamen von diesem Thema auf ihre gegenwärtige Lage und auf die Ursache zu derselben.

»Herr,« sagte der Andere, »ich bin ein strammer, zuweilen auch wilder Kerl gewesen; ich möchte diesen Cortejo einmal zwischen den Fäusten wissen, die ich früher hatte! Er wäre verloren!«

»Vielleicht kommt er zwischen die meinigen.«

»Ich will es ihm gönnen, denn Sie sind ein wahrer Goliath! Ihr seid eigentlich zu einem Seemann gewachsen. Ihr mit einer tüchtigen Handspeiche in der Hand würdet es mit zwanzig Niggers oder zehn Englishmen aufnehmen.«

»Wie kommen Sie auf die Niggers und Engländer?«

»Hm, wollen Sie es wissen, Sennor?«

»Ja.«

»Sie werden dann schlecht von mir denken, aber meinetwegen, ich habe es verdient. Es hat mir längst auf dem Herzen gelegen, und ich wollte es Ihnen erzählen. So mag es denn laufen!«

»Erzählen Sie mir getrost. Es hat ein jeder Mensch seine Fehler.«

»Aber solche nicht. Wißt Ihr, was ich gewesen bin?«

»Nun?«

»Zuerst ein braver Seemann, dann aber ein Niggerhändler und endlich gar ein - - Seeräuber.«

»Unmöglich!«

»Ja, nicht wahr, Sie glauben nicht, daß der Schwächling, welcher hier liegt, solch ein Bursch gewesen sein kann? Mein Name ist Jaques Garbilot, und ich war guter Leute Kind. Ich wurde ein wackerer Seemann und blieb es auch, bis ich in schlechte Hände kam. Das war auf dem »Lion«, Kapitän Grandeprise. Ich hatte keine Ahnung davon, daß dieses Schiff ein Privateer und Sklavenhändler sei; aber bereits am zweiten Tage bemerkte ich es, doch es war zu spät, denn wir befanden

// 189 //

uns bereits auf hoher See. Kapitän Grandeprise war ein Amerikaner und ein Teufel, und er verstand es, aus mir auch ein Teufelchen zu machen. Ich habe manchen Nigger vor Verzweiflung und Heimweh über Bord springen sehen; ich habe den Englishmen, die uns immer aufpaßten, manch Gefecht geliefert; ich habe manchem armen Teufel einen schlimmen Hieb geben müssen; aber die Strafe ist gekommen; Sie sehen sie hier liegen.«

Er schwieg eine Weile, um auszuruhen, und fuhr dann weiter fort:

»Der Kapitän machte Geschäfte mit dem Notar - - -«

»Mit Cortejo?«

»Ja. Welcher Art diese Geschäfte waren, das wußte ich nicht; aber wenn wir in Barcelona einliefen, so kam der Notar stets an Bord, und dann saßen sie stundenlang über den Büchern.«

»Sonderbar!« sagte Sternau nachdenklich. »Kennen Sie vielleicht einen Kapitän Namens Henrico Landola?«

»Nein.«

»Oder ein Schiff Namens »La Pendola«?«

»Auch nicht. Was ist mit ihnen?«

»Mit diesem Landola treibt der Advokat auch Geschäfte.«

Sternau hatte keine Ahnung davon, daß Grandeprise und Landola ein und derselbe Kapitän und der »Lion« und die »Pendola« ein und dasselbe Schiff sei. Diese Art von Seeleuten verstecken sich und ihre Fahrzeuge hinter eine ganze Reihe verschiedener Namen.

»Das kann sein,« sagte der Gefangene. »Er scheint viel Geld zu haben. Eines Tages hatten wir in Mexiko für ihn ein Geschäft zu machen, und - - -«

»In Mexiko?« unterbrach ihn Sternau.

»Ja.«

»Wo da?«

»In Vera Cruz. Warum?«

»Weil ich mich für Mexiko interessire.«

»So! Es galt da nämlich, einen Gefangenen aufzunehmen.«

»Zur Flucht zu verhelfen?«

»Nein. Wir mußten einen Mann zum Gefangenen machen.«

»Warum?«

»Weiß es nicht; das war des Kapitäns Sache. Er wurde an Bord gebracht und hinter die Kapitänskajüte eingespunden, so daß ihn Keiner zu sehen bekam.«

»Auch Sie nicht?«

»O doch. Ich fing ihn ja mit. Er war ein schöner, starker Mann mit einer Lanzennarbe in der rechten Wange. Ich glaube, der Kapitän nannte ihn einmal Ferdinand. Er segelte mit uns um das Cap herum und an der Küste von Ostafrika hinauf bis Zejla, wo wir ihn ausschifften und nach Härrär verkauften.«

»Einen Weißen?«

»Ja.«

»Aber das ist ja fürchterlich!«

»Nicht fürchterlicher, als wenn man einen Schwarzen verkauft. Mensch ist Mensch. Uebrigens konnte ich nichts dagegen thun, obgleich das Ding mir später

// 190 //

viele Gewissensbisse gemacht hat. Aber bei unserer Heimkehr wurde der Kapitän abgehalten, und ich mußte an seiner Stelle nach Rodriganda gehen, um ihm zu melden, daß jener Mexikaner aufgehoben sei. Er hatte gewollt, daß er getödtet werden, oder am Fieber sterben sollte, und nahm mich fürchterlich an. Mir lief auch ein Wort über den Mund, und so schlug er nach mir. Natürlich gab ich ihm einen guten Matrosenhieb retour. Er stürzte wie ein Sack zur Erde, und ich ging fort. Am anderen Tage kam er nach Barcelona an Bord und die Sache schien vergessen zu sein. Einen Tag später aber gab mir der Kapitän einen Brief, den ich dem Corregidor bringen und auf Antwort warten sollte. Ich wurde sehr freundlich aufgenommen und dann dem Schließer übergeben, der mich in diese Zelle brachte. Ich habe sie nicht wieder verlassen, denn eines Tages kam der Corregidor an die offene Klappe der Thür und verkündigte mir mein Urtheil. Dies, Sennor, ist mein Schicksal!«

Er hatte in jenem leichten Tone gesprochen, welcher Matrosen selbst bei ernsten Veranlassungen eigen zu sein pflegt. Jetzt schwieg er und legte sich ermüdet nieder. Sternau ahnte nicht, wie nöthig ihm einst die Erinnerung an diese Erzählung sein werde.

Jaques Garbilot wurde jetzt von Tag zu Tag schwächer, und mit seiner Schwäche wuchs auch der Ernst und seine Reue über sein vergangenes Leben. Er gedachte der Ewigkeit und wünschte, seine Rechnung mit Gott vorzunehmen.

Der Schließer sah, daß er sich nicht mehr erheben konnte und, was er noch niemals gethan hatte, er sprach einige Worte mit ihm. Ja, er versprach sogar, ihm einen Priester zu senden.

So verging noch einige Zeit, und das Weihnachtsfest kam heran.

Es war der heilige Christabend. Garbilot lag dem Verlöschen nahe auf seiner Matratze, und Sternau saß bei ihm, um ihn zu trösten und zu beruhigen. Da hörten Beide das Geläute der Kirchenglocken. Es brach die Stunde an, an welcher sich Diejenigen, welche sich lieben, beschenken. Sternau dachte der Seinen; er dachte an Rodriganda und - er weinte, weinte wie ein Kind.

Da rasselte draußen der Schlüssel im Schlosse; die Thür öffnete sich und der Schließer trat ein, hinter ihm ein Mönch.

»Beichte!« sagte er zu dem Sterbenden. Dann drehte er sich zu Sternau herum und gebot ihm: »Vorwärts! Marsch!« indem er nach der Thür zeigte.

Da erhob sich Garbilot mühsam und bat:

»Laßt mir ihn da! Er ist mein Trost gewesen bisher; er kann auch meine Beichte hören!«

Der Schließer sah den Mönch fragend an; dieser nickte zustimmend mit dem Kopfe, und so gab er schweigend seine Einwilligung, indem er ging und die Zelle verschloß.

Der Mönch setzte sich auf den Rand der Matratze nieder und betrachtete die beiden Gefangenen. Er konnte dies, da der Schließer die Laterne zurückgelassen hatte. Dann begann er mit dumpfer Stimme:

»Ich verkünde große Freude,

Die Euch widerfahren ist;

Denn geboren wurde heute

Euer Heiland, Jesus Christ!«

// 191 //

Bei dem Worte »Heiland« warf er einen bedeutungsvollen Blick nach der Thür, so daß Sternau eine Ahnung bekam, daß er nicht nur allein um des Sterbenden willen hier sei. Dann fuhr er fort:

»Das Volk, so im Finsteren wandelt, siehet ein großes Licht, und über die da wohnen im finsteren Lande, scheinet es helle!«

Dabei warf er, von Garbilot unbemerkt, einen Gegenstand zwischen die ausgestreckten Füße Sternau's auf dessen Matratze. Dieser griff zu und fühlte - einen großen, schweren Schlüssel, gewiß den Thorschlüssel. Ein Gefühl unendlicher Freude durchzuckte ihn, aber er beherrschte sich, denn der Blick des Mönchs hatte ihm gesagt, daß sie beobachtet würden. Nun fuhr der Mönch fort, über die Bedeutung des heutigen Tages zu sprechen; er hörte dann die Beichte des Sterbenden und gab ihm die Absolution.

Ein tiefer Frieden breitete sich über Garbilot's abgemagertes Gesicht.

»Ich lebe keine Stunde mehr; Gott sei Dank!« flüsterte er. »Bleibt bis dahin bei mir, frommer Vater, und laßt auch meinen Freund nicht fort!«

»Wir bleiben,« antwortete der Mönch, indem er sich tief über ihn niederbog. Dabei brachte er seine der Thür entgegengesetzte Hand in die Nähe von Sternau's Hand und schob ihm Etwas zu. Es war eine gefüllte Brieftasche. Sternau steckte sie langsam zu sich, aber so, daß es von der Thür aus nicht bemerkt werden konnte. Er glaubte zu sehen, daß der Schieber um eines Haares Breite geöffnet worden sei. Jedenfalls stand der Schließer dort und lauschte.

Nach einer kurzen Welle begannen die Züge des Sterbenden sich zu verändern, und der Priester griff zum Oele, um ihm die letzte Oelung zu geben. Als diese vollbracht war, streckte Garbilot Sternau die Hand entgegen und sagte:

»Leben Sie wohl! Ich danke Ihnen! Werden Sie - frei - und -- glücklich!«

Es waren seine letzten Worte. Ein convulsivisches Zittern überflog seinen Körper; ein leiser, leiser Seufzer erklang durch den Raum; dann war es vorüber.

Der Mönch betete ein Weilchen bei der Leiche, dann erhob er sich und sprach laut:

»Ja, es galt auch ihm die Freude,

Die uns widerfahren ist,

Denn geboren wurde heute

Auch sein Heiland, Jesus Christ!«

Er sprach noch den Segen über den Verstorbenen, dann trat er an die Thür und klopfte laut. Der Schließer öffnete ihm, und Beide entfernten sich. Bald aber erklang der Schlüssel wieder im Schlosse, und der schweigsame Wächter trat abermals herein. Er sah die Leiche an und sagte dann:

»Todt?«

»Ja,« antwortete Sternau.

»Nicht liegen bleiben! Fortschaffen!«

Hierauf betrachtete er sich die Riesengestalt Sternau's mit Aufmerksamkeit und fuhr fort:

»Ihn tragen?«

// 192 //

»Meinetwegen!« antwortete der Gefragte so gleichgiltig wie möglich, obgleich ihm vor Aufregung alle Pulse hämmerten.

»Aufsacken! Kommen!«

Sternau nahm die Leiche auf die Arme und schritt dem Schließer nach, welcher langsam voranschritt. Ihre Schritte hallten laut in dem großen, öden Gebäude wieder. Die Beamten, welche am Tage hier arbeiteten, waren jetzt daheim bei den Ihrigen, um Weihnacht zu feiern. Der Weg führte über mehrere Treppen nach einem kleinen Hof. Dieser mündete in den finsteren Flur, durch den Sternau vor zwei Monaten in das Gefängniß gekommen war. Der Schließer nahm seinen Schlüsselbund zur Hand und schloß ein schmales, tiefes Steingewölbe auf, in welchem neben einem langen Tische zwei Bahren standen.

»Leichengewölbe!« sagte er. »Tisch legen!«

Es war ein düsterer Anblick, der sich hier den Augen Sternau's bot.

Als Arzt hatte er oft dem Tode das Leben abgerungen, aber auch gesehen, wie dieser Sieger geblieben, wie der Kranke eine Beute desselben geworden war.

Hier aber, im Kerker, im fremden Lande, in der Gewalt der Intrigue, gegen die die Kraft des Mannes oft schwer anzustreben vermag, konnte Sternau sich eines leisen Schauers nicht erwehren.

Bald aber hatte er diese Gefühle des Grauens niedergedrückt und die Oberhand über dieselben gewonnen.

»Nun, vorwärts! Die Leiche auf den Tisch!« gebot der Schließer noch einmal mit barscher Stimme.

Sternau gehorchte, und der Schließer trat selbst mit hinzu, um den Todten auf dem Tische in die rechte Lage zu bringen. Er hatte das Schlüsselbund im Schlosse hängen lassen.

»Vorwärts! Marsch!« kommandirte er, als Alles gethan war.

»Nein, rückwärts! Marsch!« antwortete Sternau.

Seine Faust fuhr wie der Blitz empor und wieder nieder, auf die Schläfe des Schließers, der sogleich zu Boden stürzte und besinnungslos liegen blieb.

»Ah, Gott sei Dank! Die alte Kraft ist noch da!« jubelte der Gefangene in sich hinein.

Er ließ den Schließer nebst der ausgeloschenen Laterne liegen, verschloß das Gewölbe von Außen und eilte durch den dunklen Flur. Er erreichte das Thor und zog den Schlüssel hervor, zitternd vor Erwartung, ob er passen werde - er paßte. Sternau schloß auf und stand auf der Straße. Aus allen Fenstern der umstehenden Häuser strömte ihm das beseligende Licht der Weihnachtsbäume entgegen; er war frei. Er hatte im Dunkel gewandelt, und nun wurde es hell. Sie, die beiden Gefangenen, hatten heute zur Weihnacht ihre Erlösung gefunden, der Eine durch den Tod und der Andere durch die Freiheit. - - -

___________

Ende der achten Lieferung – Fortsetzung folgt.