(699)

7. Kiss-y-Darr

Wer sich selbst zu vertheidigen hat, der muß zu jedem

Mittel greifen, welches er findet. (689)

Wenn man ohne vorgefasste Meinung, ganz objektiv, alle Indizien in die Waagschale wirft, kann das Ergebnis nur lauten: May ist alleiniger Urheber seiner Münchmeyer-Romane. Von fatalen Irrtümern der Schriftsetzer abgesehen sind die ›Erstausgaben‹ authentisch. Seite für Seite, Zeile für Zeile, jedes einzelne Wort entspricht nahezu dem verschollenen Manuskript.

Um so befremdlicher muss es für den heutigen Betrachter erscheinen, dass May seine eigenen Texte im Alter verleugnete. Ich schreibe hier bewusst ›für den heutigen Betrachter‹, denn es ist notwendig, den Zeitgeist vergangener Tage vor Augen zu halten. Wie haben die Menschen damals im deutschen Kaiserreich gelebt? Wie waren ihre Anschauungen, Hoffnungen und Wünsche? Ich glaube, das weiß niemand mehr genau. Wir können uns zwar die Zeit vergegenwärtigen, indem wir die reinen Äußerlichkeiten nachlesen, aber wissen wir deshalb Bescheid?

Und doch müssen wir uns in diese Zeit – die Zeit Karl Mays – hineinzudenken versuchen. Wem dies nicht gelingt, der wird scheitern und niemals erfahren, was eigentlich schon längst vergessen ist: wie May in jenen Tagen dachte und fühlte:

Der gewaltigste der Dichter und Schriftsteller

ist – – das Leben. Es ist weder von Sheakespeare, Milton und Scott, von

Dante, Tasso und Ariost, noch von Göthe, Schiller und Anderen erreicht

oder gar übertroffen worden. Das Leben schreibt mit diamantenem Griffel;

seine Schrift ist unvergänglich, seine Logik unbestechlich, seine

Charakteristik von unveränderlicher Treue, seine Schilderung hinreißend

und von herzergreifender Wahrheit. Was es darstellt, ist wirklich

geschehen; die Personen, welche es handelnd aufführt, haben wirklich

gelebt oder leben noch. Es giebt keinen Redacteur, keinen Kritiker,

keine Censur, überhaupt keine irdische Feder, welcher es erlaubt wäre,

von dem Manuscripte der wirklichen Thatsachen auch nur einen Buchstaben

zu streichen.

Das Leben arbeitet in unendlicher Rastlosigkeit, und nur,

wenn der Blick des Sterblichen, von der Colossalität des Allgemeinen

überwältigt, sich auf das Besondere und Einzelne richtet, kann es

zuweilen scheinen, als ob die Geschichtsschreiberin der Welt- und

Erdenentwickelung einmal die Feder ermüdet aus der Hand gelegt habe.

Pausen scheinen eingetreten und Gedankenstriche gemacht worden zu sein.

Personen sind verschwunden und Ereignisse in Stillstand versunken -

Dem ist aber nicht so! Ueber eine kleine Weile – und solche

kurze Pausen können im Zeitengange Jahrzehnte und Jahrhunderte bedeuten

– entwickeln sich aus den scheinbaren Gedankenstrichen Buchstaben und

Worten, welche in deutlicher Lesbarkeit beweisen, daß im Uebergange des

Geschehenen zum Gegenwärtigen und Zukünftigen unmöglich eine auch nur

sekundenlange Pause eintreten kann.

Die Gegenwart schlägt ihre Wurzel stets in die

Vergangenheit. Wer die Erstere begreifen will, muß unbedingt die

Letztere kennen. – So ist es auch bei der ebenso großartigen wie

räthselhaften Erscheinung, welcher der »Fürst des Elendes« [Karl

May] bietet. Sie kann nur Dem erklärlich sein, welchem die Erlaubniß

zu Theil wird, einen Blick in die Vergangenheit dieses außerordentlichen

Characters zu thun. Dieser Blick ist durch das bisher Erzählte

ermöglicht worden, und nun kann das rastlos schaffende Leben seinen

Griffel zur Fortsetzung auf die eherne Tafel der Geschichte richten.

(690)

Fast elf Jahre waren vergangen, nachdem May die letzte Zeile für Münchmeyer verfasst hatte. Man schrieb das Jahr 1899. Pauline Münchmeyer trug sich seit länger Zeit mit dem Gedanken, ihr Verlagsgeschäft aufzugeben. Die einstigen Riesenumsätze waren nicht mehr erzielbar. Gute Autoren zeigten Pauline die kalte Schulter, ihr Geschäft roch nach Betrug. Zudem erwiesen sich Investitionen als bitter nötig, da die Druckmaschinen entweder völlig veraltet oder verschlissen waren. Ein Verkauf wurde immer dringlicher, als Anreiz oder Lockmittel gab es dabei ein Bonbon besonderer Art – die Kolportageromane Karl Mays:

Man leitete die hierzu zweckdienlichen Schritte ein. Frau Münchmeyer, die einstige Bewunderin ihres eigenen ›Venustempels‹, stand als gold- und silberströmende Auskunftsquelle in der Mitte dieser höchst vortrefflichen Idee. Herr Walter, der bei Münchmeyers veredelte Sträfling, ergründete die privat- und strafrechtlichen Fragen eines derartigen Unternehmens. Der gehirnkranke und als solcher in eine Trinkerheilstätte versetzte Schwiegersohn, Prokurist und Buchhalter Jäger war bemüht, gute Jahresabschlüsse, Berichte und Auszüge aus den Büchern vorlegen zu können. (691)

Am 16. März 1899 war es soweit, Adalbert Fischer ging auf den Leim. 175.000 Mark muss er bezahlen für einen maroden Verlag plus diverser Autorenrechte, über die prinzipiell gar nicht hätte verhandelt werden dürfen. Es vergingen nur wenige Wochen, bis Fischer wusste, worauf er hereingefallen war. Bei der Handelskammer des Dresdner Landgerichtes erhob er Klage wegen »civilrechtlichen Betrugs« gegen Pauline Münchmeyer, jedoch ohne Erfolg: ein Sachgutachten stellte sich hinter die Beklagte, Fischer musste seine Klage zurückziehen. (692)

Währenddessen befand sich May auf seiner großen Orientreise, die er am 26. März 1899 angetreten hatte. In Kairo empfing er einen auf den 25. April datierten Brief Adalbert Fischers, worin dieser sich als sein neuer Verleger vorstellte. Die Romane Mays würden den »Hauptwert des gesamten Verlages bilden« und er wolle daraus Nutzen ziehen. (693) May reagierte postwendend am 30. April und machte seine Eigentumsrechte geltend. Ferner stellte er drakonische Strafen in Aussicht: 1000 Mark pro Bogen Schadenersatz im Falle des Druckes sowie 500.000 Mark Buße für etwaigen Bruch des Pseudonyms.

Sie wollen meine Berühmtheit für Ihren Beutel ausschlachten … Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß es grad diese Berühmtheit ist, welche mich zur erfolgreichen Vertheidigung befähigt … Sie kennen nun mein Verbot … (694)

Dieser Brief erschütterte zweifelsohne die Gemütslage des frischgebackenen Kolportageverlegers. Er wird Pauline Münchmeyer mit Vorwürfen und Anschuldigungen bombardiert haben. Über das Ergebnis seiner Erkundigungen, teilte sich Fischer später einem Anwalt mit:

»Der Vertrauensmann von Frau Münchmeyer, der alte Walther, hat mir erst Monate nach Kauf – als außer May noch andere Schriftsteller, besonders wegen Tantiemeforderungen, an mich herantraten – gestanden, daß er mir bezügliche Ansprüche verschiedener Schriftsteller verschwiegen, so könne auch May besonders Tantiemeansprüche (ich glaube in Gestalt von Gratifikation) haben, dieser werde aber kaum ob derselben klagen, da genügten ein paar Zeilen an ihn, da er vorbestraft sei usw. …« (695)

Im Klartext machte man Fischer weis, May sei wegen Unzucht mit Schulmädchen Zuchthäusler gewesen. (696) Hier wird deutlich, welch gefährliches Gift die schwarze Witwe Pauline durch ihre Helfershelfer verspritzen ließ. Eine solche Anschuldigung, an die Öffentlichkeit gebracht, musste katastrophale Folgen haben. Schließlich war May tatsächlich vorbestraft, wenn auch niemals wegen solcher Delikte. Jemand mit einem unmoralischen Leumund war von vornherein nicht glaubwürdig, also ungefährlich: Prozesse hinsichtlich der Autorenrechte mussten somit zu Ungunsten Mays ausfallen.

Am 31. Juli 1900 kehrte May nach seiner mehr als einjährigen Orientreise in die Villa »Shatterhand.« zurück. Er war ein völlig anderer Mensch geworden. Menschenliebe und Aussöhnung der Völker waren fortan seine großen Ideale; die Sinnlichkeit Emmas vermochte ihn nicht mehr zu fesseln.

Alle meine bisherigen Bände sind nur Einleitung, nur Vorbereitung. Was ich eigentlich will, weiß außer mir kein Mensch … Ich trete erst jetzt an meine eigentliche Aufgabe … (697)

Gesagt, getan – pünktlich zum Weihnachtsfest 1900 erscheint Mays erster Gedichtband Himmelsgedanken, sein pazifistisches Werk Et in terra pax soll bald folgen. (698) Inzwischen war jenes in der Literaturgeschichte wohl beispielloses Verhängnis über ihn hereingebrochen, das über ein Jahrzehnt andauern sollte, ihn zermürbte und seine Gesundheit zerstörte – Presse und Prozesse hetzten ihn zu Tode.

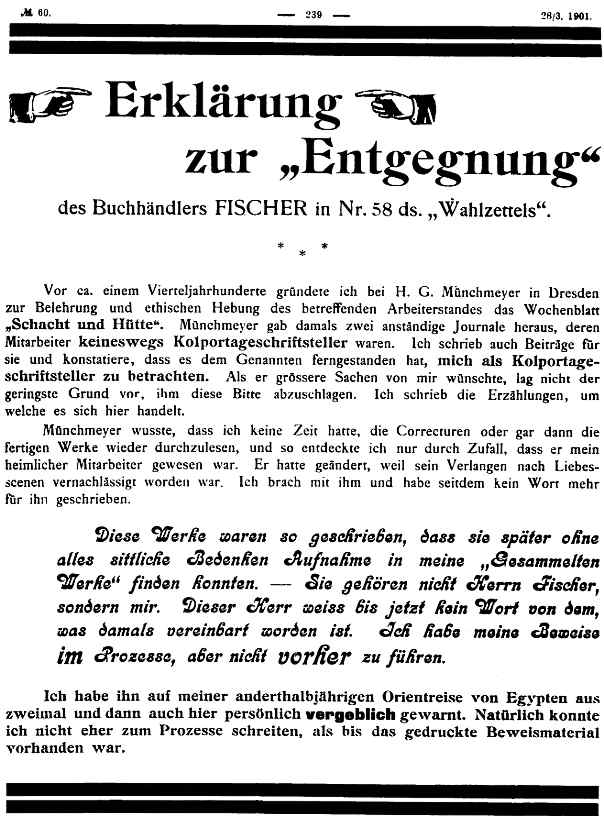

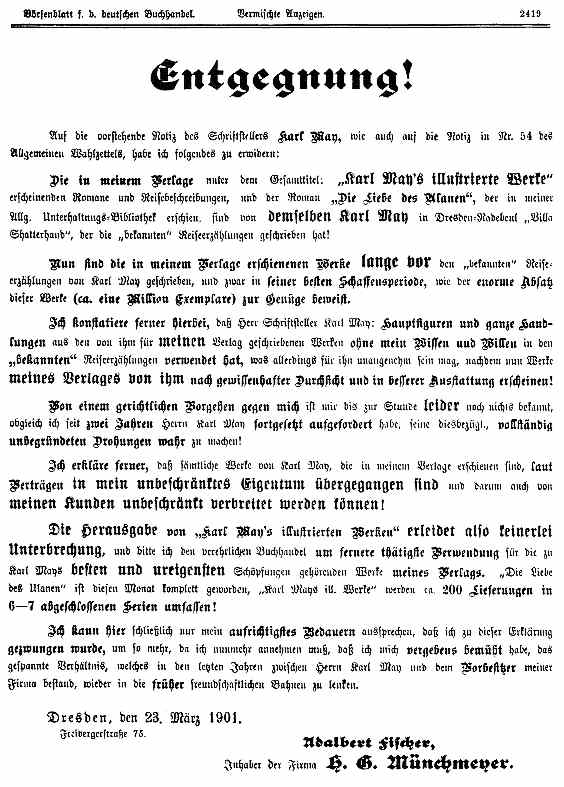

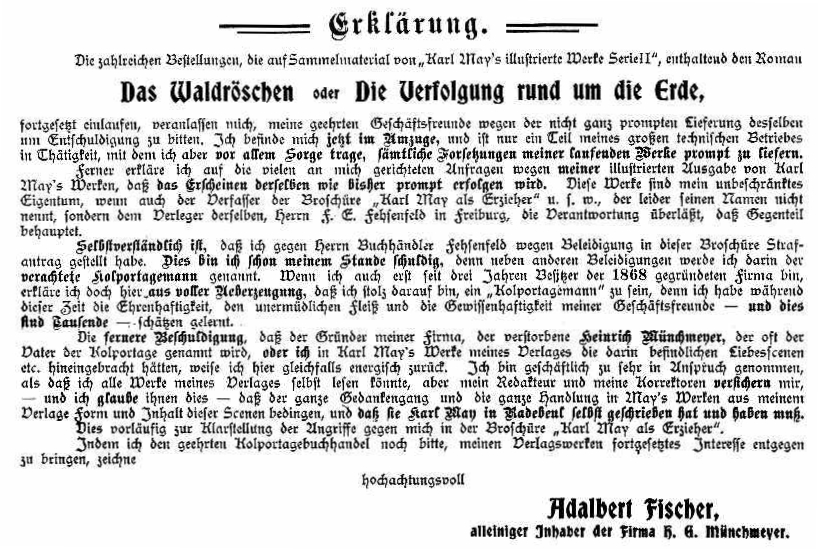

Himmelsgedanken auf der einen und schillernde Kolportage auf der anderen Seite, dies konnte unmöglich in Mays Sinne sein. Er stellt Fischer zur Rede, erwägt jetzt ernsthaft eine Klage. Der geriebene Verleger droht, er werde all die Unsittlichkeiten, die May in seine Romane hineingeschrieben habe, in der Weise ausbeuten, dass ihm Hören und Sehen vergehe. (700) Für den Fall seiner Prozessniederlage wolle er noch obendrein dessen Vorstrafen in die Zeitungen bringen. Der Kolporteur wähnt sich dementsprechend sicher, sein Werbefeldzug wird immer aggressiver. Es kommt zu einer heftigen Kontroverse im Börsenblatt:

May will um keinen Preis als schlüpfriger Kolportage-Schriftsteller gelten. Am 26. März 1901 spricht er das erste Mal vom »heimlichen Mitarbeiter« Münchmeyer. Hierauf erklärte Fischer entschieden:

»Von einer Mitarbeiterschaft des Hrn. Münchmeyer an den Werken des Hrn. K. M. erfahre ich erst durch des Letzteren Erklärung. Meines Wissens bestand Hrn. Münchmeyers Mitarbeiterschaft lediglich darin, Korrekturen zu machen und Streichungen im Manuskripte vorzunehmen. Daß Herr Münchmeyer Verfasser von Liebesszenen sein soll, wird Hr. K. M. kaum im Ernste behaupten können.« (701)

Nur zwei Wochen später verwickelt May sich in krasse Widersprüche. Jetzt soll ausschließlich durch Fischer fleißig dazugedichtet worden sein:

»Er hat diesen Verlag eingestandenermaßen nur zu dem Zwecke gekauft meine alten Werke … in einer seinen Zwecken entsprechenden Umarbeitung [sic !] herauszugeben. Welche Zwecke das sind, sieht man den beigegebenen Illustrationen sofort an, ohne daß man zu wissen braucht, daß ihm in kurzer Zeit zwei unsittliche Romane konfisziert worden sind und er am 5. April wegen unzüchtiger Schriften wieder verurteilt worden ist. … Es handelt sich [bei der Fischer-Ausgabe] nicht um Erzeugnisse einer Sturmperiode, die ich niemals gehabt habe, sondern um Bearbeitung vollständiger sittenreiner Originalarbeiten von mir.« (702)

May spielte hier auf den Schriftsteller Paul Staberow an, der für Fischer Deutsche Herzen, deutsche Helden und Waldröschen bearbeitete. Tatsächlich war Vorsicht geboten, Staberow galt als reißerischer Kolportageautor, Schauerwerke wie ›Kloster Mariaberg oder Die Schrecknisse der Irrenzelle‹ (1895/96) stammten aus seiner Feder. Laut May stand er später als Verfasser unzüchtiger Schriften vor dem Strafrichter und wurde empfindlich bestraft. (703)

Immerhin zeigte Staberow eine unerwartet sittliche Begabung, als er für Fischer bearbeitend tätig wurde. Er kürzte vorwiegend, insbesondere die erotischen Passagen, doch dies konnte May, der baldigen Polemik in der Presse nach zu urteilen, zunächst nicht wissen. Ihm reichte allein die Tatsache, dass jemand aus seiner Sicht widerrechtlich an seinen Texten herumpfuschte.

Das Duell im Börsenblatt hatte am 23. März 1901 einen ersten Höhepunkt erreicht:

In diesem Sog massiver Auseinandersetzungen ergreift der Pustet-Verlag das Wort und lässt sich zu philisterhaften Spitzfindigkeiten verleiten, May sei Herausgeber von Hintertreppen-Romanen der allerbedenklichsten Sorte, über deren unsittlichen Inhalt man sich durch Autopsie überzeugt habe. (704) Jetzt war das Stichwort ›unsittlich‹ gefallen, mit einem verheerenden Nachhall schlägt es in der katholischen Kirche Wellen und überflutet die gesamte deutsche Presselandschaft.

Mays Münchmeyer-Romane werden fortan zum gefundenen Fressen für falsche, prüde Moralvorstellungen. Der Benediktinerpater Ansgar Pöllmann holt als Anschauungsmaterial Mays Früherzählung Die Rose von Kahira (Leilet) aus der Versenkung hervor und bescheinigt »eine recht kräftige Dosis erotischer Sinnlichkeit, die gerade, weil sie noch innerhalb des Erlaubten zu balancieren sucht, von einer gewissen Lüsternheit nicht freizusprechen ist.« (705)

Kläglich und hämisch, geradezu an den Haaren herbeigezogen sind Pöllmanns wilde Ausschweifungen für alle, die das Frühwerk Leilet kennen. Wie sollte da erst eine sachliche Diskussion über die Münchmeyer-Romane möglich sein? Der Kölner Redakteur Hermann Cardauns gießt vollends Öl ins Feuer. Er tingelt durch die Lande, um weitere Ungeheuerlichkeiten zu verbreiten, während gleichzeitig Fischers Druckmaschinen heißlaufen.

May hält nun nicht länger still, am 10. Dezember 1901 kommt es zum Prozess. Er verklagt Fischer wegen unbefugten Nachdrucks und Verletzung der Urheberrechte. Den Bücherdieb lässt auch dies kalt, mit Pauken und Trompeten macht er nach wie vor Reklame für seine Ausgabe.

Die Fischersche Reklame war trotz ihrer schlechten Zwecke eine geradezu geniale. Er arbeitete besonders für die ganz unteren Klassen. Die besseren Kreise ließ er Herrn Cardauns über, der ihm das mit fast noch größerer Genialität besorgte. Es war für Kolporteure eine wahre Lust, diese beiden Männer an der Arbeit zu sehen. Wer von dem Schund nichts wußte, der erfuhr es durch Cardauns. Seine unbegreiflich kurzsichtige und unablässige Hindeutung, daß Karl May ›Schamlosigkeiten‹ geschrieben habe, trieb Herrn Fischer Hunderttausende von Neugierigen in die Netze. Mir wurde himmelangst! (706)

Sehr wohl war Mays Angst begründet, innerhalb weniger Wochen war er überall im Deutschen Reich als Schundautor gebrandmarkt, also jugendgefährdend, und was ihn am meisten traf, war, dass sein begonnenes allegorisches Alterswerk zu scheitern drohte.

Da standen die Menschen und staunten. Niemand glaubte es. Das soll Karl May sein, den wir achten, lieben und lesen, weil niemand ihm auch nur einen einzigen Buchstaben nachweisen kann, vor dem er erröten müsste? Derselbe? Nein, das ist unmöglich; wir glauben es nicht! (707)

So empfand es auch der May-Verehrer Adolf Droop, der in seinem Buch schrieb:

»Ich sage nicht, daß May diese Bücher nicht geschrieben hat; ich sage, daß er sie beim besten Willen nicht hätte schreiben k ö n n e n.« (708)

May saß in einer schweren Zwickmühle, durfte er sich unter diesen Umständen noch zu seinen Münchmeyer-Romanen bekennen? Würde er nicht einen Großteil seiner Leserschar bitter enttäuschen? Und ein weiterer Umstand machte May zu schaffen. Von Seiten Hermann Cardauns’ drohte die Ungeheuerlichkeit, die Münchmeyer-Fischersche Jauche auf kirchliches Gebiet hinüberzuleiten. (709) Er entrüstete sich über May, dass er während seiner schriftstellerischen Tätigkeit für einen »gemeinen, protestantischen Münchmeyer-Verlag« gleichermaßen den katholischen ›Deutschen Hausschatz‹ mit Manuskripten versorgte. Entschieden müsse er sich May als »Laienapostel oder Missionar« verbitten! (710)

Auf eine Spaltung seiner Lesergemeinde wollte und konnte May es nicht ankommen lassen. Um dies zu verhindern, musste der Prozess gegen Fischer möglichst rasch zum Siege geführt werden. Zunächst agiert man erfolgreich. Eine einstweilige Verfügung stoppt Fischers Druckmaschinen. Mays Münchmeyer-Romane dürfen nur noch komplettiert werden. Dies bedeutet quasi den Ausverkauf der Kolportage. Doch dann nehmen die Rechtsstreitigkeiten unabsehbare Formen an: May verklagt Pauline Münchmeyer. Am 16. März 1902 beantragt sein Rechtsanwalt Rudolf Bernstein, die Beklagte wie folgt zu verurteilen:

zur Rechnungslegung über die Anzahl der Exemplare, die von Mays Werken bis zum 16. März 1899 von der Fa. Münchmeyer gedruckt und verbreitet worden waren

zur Rechnungslegung über den erzielten Reingewinn und

zur Zahlung einer Gratifikation, falls mehr als 20 000 Exemplare gedruckt worden seien. (711)

Auch in diesem Prozess ging es eindeutig nicht um Manuskriptverfälschungen. Die pikanten Freizügigkeiten spielten vor Gericht überhaupt nur eine Rolle, indem die Anwälte der Gegenpartei May als sittenlos, also moralisch unglaubwürdig darzustellen versuchten. Sowohl der Fischer- als auch der Münchmeyerprozess schleppten sich dahin. Für die breite Öffentlichkeit waren beide Verfahren eins, denn Pauline Münchmeyer erschien ab den 24. September 1902 im Fischer-Prozess als Nebenintervenientin; was das heisst, ist nicht zu sagen, sondern nur durchzumachen! (712)

Reine Prozesstaktik bestimmt fortan die Szenerie, Zeugen über Zeugen werden vor das Gericht gezerrt, Lüge und Wahrheit im Wechselspiel. Privatklagen der Prozessbeteiligten untereinander folgen: die Schlammschlacht tobt und die Presse feiert ihre Schlagzeilen.

»Die Einzelheiten auch nur flüchtig zu umreißen, ginge bereits ins Ausmaß einer Spezialarbeit: sie bilden, bedingt durch Mays stetige Sinnesänderungen und demzufolge den dauernden Wechsel seiner Beweisanträge, ein Chaos, zu dessen – allerdings längst überfälliger Darstellung niemandem zu gratulieren wäre.« (713)

Man muss sich diesen Worten Hans Wollschlägers anschließen, sollte aber die relevanten Einzelheiten um so deutlicher untersuchen. Hierzu gehört fraglos ein Trumpf, den Adalbert Fischer zum Jahresbeginn 1903 ausspielte. Delila hatte ihren Dornröschenschlaf im Verlagsarchiv beendet:

»Wie mir meine Anwälte wiederholt versicherten, gestaltete sich der Prozess für mich immer günstiger. Die Wirkung des Delilamanuskriptes auf die Richter (May hatte eben in der Verhandlung mit Pathos erklärt: ›Ich habe nie ein sittlich anfechtbares Wort geschrieben‹, als mein Anwalt daraufhin frgl. Dokument dem Vorsitzenden zur Prüfung unterbreitete), …« (714)

Delila ist leider verschollen, vermutlich vernichtet, nicht einmal die pikanten Passagen finden sich dokumentiert, obwohl sie vor Gericht verlesen wurden, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass May auch hier eine seiner skurrilen Damenbeschreibungen gegeben haben dürfte:

Die Gestalt dieser Dame war voll, aber nicht unschön, üppig, obgleich ein pedantischer Kritikus vielleicht gesagt hätte, daß der Busen, welcher seine sommerlich leichte Hülle zu zersprengen drohte, die Blicke der Männer ein ganz klein Wenig zu sehr auf sich zu ziehen vermöge. (715)

Stellungnahme Fischers. In Mittheilungen für Colportage-Geschäfte, März

1902.

Fischer wollte mit seiner Delila-Aktion Mays Glaubwürdigkeit erschüttern. Wenn der Autor unmittelbar zuvor behauptete, nie ein sittlich anfechtbares Wort geschrieben zu haben, wie war es da erst um den Wahrheitsgehalt seiner Eigentumsrechte bestellt? Lauschen wir Fischer, was hiernach folgte:

»May legte großen Wert darauf, das Manuskript Delila zu erhalten, und besonders auf meine Erklärung, daß er nichts Unsittliches geschrieben habe! An meiner diesbezügl. Weigerung scheiterten alle frühen Vergleichsverhandlungen, und ich gab diese Erklärung nur ab, weil May mir versicherte, er könne jetzt im Prozesse gegen Frau Münchmeyer nachweisen, daß Herr Münchmeyer und Walter die unsittlichen Stellen in seine Manuskripte gebracht hätten usw.« (716)

Zur Ehrenrettung Mays sei hier gesagt, dass er auf Grund zahlreicher polemischer Presseangriffe anfangs wirklich glauben musste, seine Romane wären verändert worden. Zwar hatte er erotisch geschrieben, aber gewiss nicht unsittlich. Konnte er ahnen, dass Cardauns maßlos übertrieb? Als er später den wahren Sachverhalt erkannte, geriet er in eine Notlage. Er konnte doch unmöglich zugeben, dass jene Passagen, gegen die er sich so vehement verwahrt hatte, doch von ihm stammen; er wäre zum Lügner degradiert worden. Jegliche Art Zugeständnisse hätten seine Gegner dankbar aufgegriffen und rigoros gegen ihn ausgeschlachtet.

Aber Karl May wäre nicht Karl May, wenn er trotz alledem keinen Ausweg gewusst hätte, die Wahrheit auszusprechen, nämlich in seinen literarischen Arbeiten. Hier konnte er alle Lasten abladen, die ihm schwer auf der Seele lagen. Höchste Aufmerksamkeit verdienen deshalb seine um 1902/3 niedergeschriebenen Romantexte. Und siehe da, man wird rasch fündig. May berichtet über ein Pferd mit dem sonderbaren Namen ›Kiss-y-Darr‹:

»… Was aber hat es für eine Bewandtnis mit dem

sogenannten ›Kiss-y-Darr‹, …?«

»Das ist eine Gemeinheit, eine Infamie sondergleichen gegen

mich von Seiten des Scheik ul Islam. Dieses Pferd ist eigentlich mein,

ja, ohne allen Zweifel mein; man hat mich darum betrogen, und nun es

vollständig niedergeritten worden ist, will man mich mit ihm beschimpfen

und blamieren. … Der Name lautet eigentlich nur ›Kiss‹, bekanntlich das

arabische Wort für ›Roman‹. Warum ich das Pferd, als es geboren wurde,

grad so und nicht anders genannt habe, brauche ich nicht dir zu

erklären, der du auch Bücher schreibst. Das ›y-Darr‹, den ›Schund‹, hat

man erst jetzt hinzugefügt! …« (717)

Den ›Schund‹ hat man erst jetzt, also nach der Jahrhundertwende hinzugefügt. – Das ist die entscheidende Aussage. Was Karl May unter ›Schund‹ versteht, hat er in einem seiner letzten Interviews Ende März 1912 definiert. (718) Ein sittlich und literarisch unreines Buch, meinte er, das sei Schund. Wir sehen aufs neue bestätigt, dass die literarischen Bekenntnisse Mays stets genauer unter die Lupe genommen werden müssen. Beschäftigen wir uns deshalb noch eingehender mit dem hochinteressanten Pferd ›Kiss-y-Darr‹:

»… Dieser Mann [H. G. Münchmeyer] sprach so rechtschaffen, so ehrlich, so bieder, daß ich ihm mein Vertrauen schenkte. Ich lieh ihm Kiss; er ging auf alle meine Bedingungen ein, gab mir Handschlag und Wort und zahlte auch die erste Rate der Leihgebühr. Die übrigen Gratifikationen aber blieben aus. Das war vor zwanzig Jahren. Seit dieser Zeit habe ich trotz aller Fragen und Mahnungen weder eine Gebühr erhalten noch mein Pferd zurückbekommen können. Der Mann ist gestorben. Seine Erben haben Kiss verkauft. Sie und der Käufer behaupten, das Pferd gehöre nicht mir, obwohl sie wissen, daß man solche Rasse überhaupt niemals verkauft. …« (719)

Auch die Frage nach den Autorenrechten wird somit literarisch eindrucksvoll beantwortet. Schwierig, ja fast unmöglich waren dagegen die ausdehnbaren, vagen Sittlichkeitsbegriffe jener Tage in Worte zu kleiden:

»Das ist ja alles Lüge!« rief er endlich aus, nachdem der Ausdruck seines Gesichtes immer erstaunter geworden war. »Es ist eine gradezu bodenlose, abgrundtiefe Albernheit, uns diesen ›Kiss‹ als ›Darr‹, uns diesen ›Roman‹ als ›Schund‹ vorzuführen? Der einzige Schund an diesem zwar alten, aber sonst ganz vortrefflichen Pferde sind die betrügerischen Pflaster, diese frech aufgeklebten Behauptungen, unter denen man vergeblich nach gültigen Beweisen sucht. …" (720)

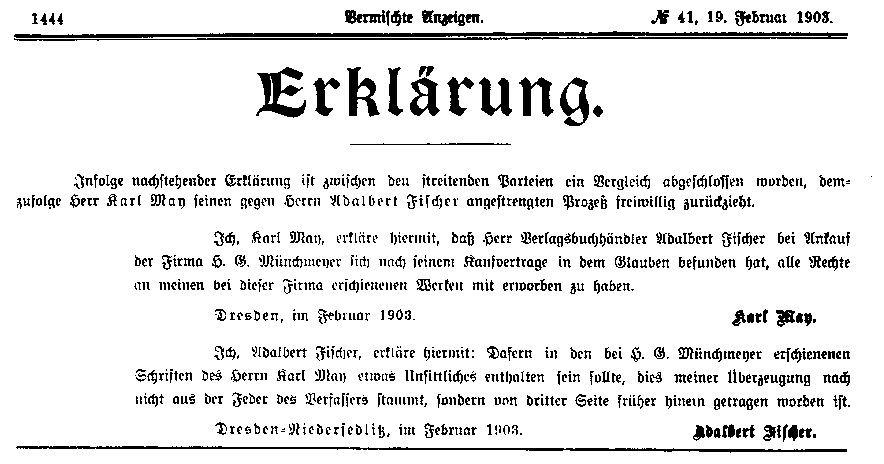

Die betrügerischen Pflaster, Fischers Reklame mit seinen sinnlichen Illustrationen, dazu die frech aufgeklebten Behauptungen eines Hermann Cardauns: das war also der einzige Schund, der überall im deutschen Sprachraum vorgeführt wurde! Und eben wegen solcher ›abgrundtiefen Albernheiten‹ schlossen May und Fischer am 11. Februar 1903 einen Vergleich, worüber die Öffentlichkeit im Börsenblatt informiert wurde:

Der Prozess May/Fischer fand somit sein vorläufiges Ende. Ansgar Pöllmann nannte diesen Kompromiss »drollig« und meinte: »Wem jetzt noch nicht die Augen aufgehen, dem ist nicht mehr zu helfen.« (721) Laut Notariatsprotokoll gab es ferner eine Reihe folgenschwerer Vereinbarungen: May stellte seine fünf Romane Fischer »zur freien Verfügung ohne alle Einschränkungen mit allen Urheberrechten und sonstigen Rechten.« Als Gegenleistung verpflichtete sich Fischer »die seiner Ueberzeugung nach etwa anstößigen Stellen zu entfernen und ebenso dergleichen Illustrationen zu vermeiden.« (722) Wie Prospektillustrationen zeigen, hielt Fischer sich nicht an seine Zusagen. Es sollte sogar durch eine Werbeanzeige im Börsenblatt vom 1. September 1904 noch schlimmer kommen:

»Der verlorene Sohn

Roman aus dem Leben von Karl May.«

Ich hatte diese Unsittlichkeiten also selbst erfahren, selbst erlebt, selbst begangen! (723)

Welche Assoziationen mussten hier in der Tat ausgelöst werden! War es doch nun, wo der Verlorne Sohn als Roman aus seinem Leben ausgegeben wurde, leicht möglich, dass seine Vorstrafen als ›Verlorener Sohn‹ ans Tageslicht kamen. Wie nun, wenn man ihm neben den vermeintlichen Unsittlichkeiten, sämtliche im Roman enthaltene Verbrechen anlasten würde? Und das, weil zwischen Untertitel und Verfasser das Komma fehlt – welche Niedertracht.

Weihnachten 1904 explodierte das Pulverfass. Aus Rache für ein nicht bewilligtes Darlehen, das der skrupellose Pressebandit Rudolf Lebius von May zu erhalten suchte, prangten an den Schaufenstern der Dresdner Buchhändlerläden grosse Plakate, auf denen in weithin sichtbarer, rotfarbiger Riesenschrift die Ankündigung

»Die Vorstrafen Karl Mays«

zu lesen war. (724)

May verlor jetzt vollends jegliche Beziehung zu seinen Kolportagetexten. Das ist psychologisch durchaus begreiflich, weil sie ihm tagtäglich neuen Ärger einbrachten. Verzweifelt unternimmt er deshalb den Versuch, die umstrittenen Münchmeyer-Romane emporzuheben. Er, der heute solch tiefe, gedankenreiche Werke wie etwa Und Friede auf Erden verfasst, der kann doch nie im Leben Romane von der Art und in der Gestalt, wie ihm hier unterschoben werden, geschrieben haben! Das sind doch seine Texte nicht mehr:

Wer hat meine wohlabgemessenen Worte in Klumpen zusammengeballt, meine leichtfliessenden Sätze in hässlich breite, langsam vorwärtskriechende Krötenleiber verwandelt? Wer hat mir alle die lieben Pausen, in denen mein Leser Atem holen und liebend nachsinnen sollte, herausgenommen und aus meinen kurzen, leicht begreiflichen Redeformen zottige Stricke gedreht, an denen sich jede Aufmerksamkeit zu Tode würgen muss? Wer das getan hat, dem »sollte ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ersäufet werden im Meere, da es am tiefsten ist!« Denn diese Lurch- und Unkengestalt, in der meine Arbeiten heute vor mir liegen, ist niemals mehr in das, was sie früher war, zurückzuverwandeln. (725)

Zweifelsohne beklagt May hier weniger Verstümmelungen der Erstausgabe, sondern vor allen Dingen die teils enormen Kürzungen im Auftrage Fischers. Christoph F. Lorenz diagnostizierte zutreffend, »daß May seinen Standpunkt in zuweilen überspitzter, aber auch wieder literarisch origineller und ansprechender Form« darlegte. (726)

Der Prozess gegen Pauline Münchmeyer war unterdessen in eine heiße Phase getreten. Die 6. Zivilkammer des Dresdner Landgerichts entschied am 26. September 1904, May den Parteieneid aufzuerlegen. Dies war notwendig geworden, weil ja bekanntlich keine schriftlichen Abmachungen existierten. Falls May seinen Eid leistete, musste Pauline Münchmeyer unbedingt zur Rechnungslegung verurteilt werden.

Ihr Anwalt Oskar Gerlach versuchte mit provokativen Mitteln, das drohende Unheil für seine Mandantin abzuwenden und legte Berufung ein; es half nichts: sowohl in zweiter als auch in dritter Instanz siegte May vollständig, worauf er schließlich am 11. Februar 1907 folgenden Eid leistete:

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden

1. Ich habe mit dem verstorbenen Heinrich Gotthold Münchmeyer 1882,

nachdem ich ihn am Tage zuvor zufällig in einer Schankwirtschaft in

Dresden getroffen habe und ihm zugesichert hatte, einen Roman für ihn zu

schreiben, bezüglich des WALDRÖSCHENS folgende Bedingungen vereinbart:

Der Roman solle unter falschem Namen erscheinen und er solle nur bis zu

20 000 Exemplaren gedruckt und verbreitet werden. Als Vergütung solle

ich für jede Nummer 35 Mark und außerdem, sobald die zulässige

Höchstzahl von Exemplaren umgesetzt sei, noch eine feine Gratifikation

empfangen.

Im übrigen solle ich die freie Verfügung über den Roman, insbesonders

auch durch jederzeit zulässige Aufnahme in meine gesamten Werke,

behalten.

2. Diese Bedingungen sind dann später auf die Romane DEUTSCHE HERZEN UND

HELDEN, DER VERLORENE SOHN und DER WEG ZUM GLÜCK übertragen worden,

jedoch mit der Maßgabe, daß die Vergütung für jede Nummer der

betreffenden Romane nicht bloß 35, sondern 50 Mark betragen solle.

3. Betreffs des Romans DIE LIEBE DES ULANEN habe ich 1883 mit Münchmeyer

vereinbart, daß ich ihm diesen nur zum einmaligen Abdruck im Jahrgang

1884 des ›Deutschen Wanderer‹ überlassen solle.

4. Desgleichen habe ich mit Münchmeyern 1875 und 1884 die sechs

Erzählungen AUS DER MAPPE EINES VIELGEREISTEN (INN-NU-WOH und OLD

FIREHAND), EIN STÜCKLEIN VOM ALTEN DESSAUER, DIE FASTNACHTSNARREN, UNTER

WERBERN, DER GITANO und DIE POLIN [WANDA] nur zum einmaligen

Abdruck für je einen Jahrgang seiner Zeitschriften überlassen.

5. Dagegen habe ich mit Münchmeyern bezüglich meiner unter 1-4

angeführten Werke nicht vereinbart, daß er an diesen gegen einmalige

Vergütung in sofortiger Barzahlung das unbeschränkte Verlagsrecht

erwerben solle.

So wahr mir Gott helfe. (727)

May vermied in dieser Erklärung jegliche Äußerung in puncto erotischer Interpolationen, die ja ohnehin niemals Gegenstand eines Prozesses waren. Aber trotz allem wurden die geldhungrigen Anwälte nicht arbeitslos.

Am 15. April 1907 erstatte Gerlach gegen May und dessen Mitstreiter Anzeige wegen Meineides. Man schreckte selbst vor einer Hausdurchsuchung nicht zurück. (728) Die Gesundheit Mays hing am seidenen Faden, doch er überstand auch diesen Angriff. Letztlich ging es nur noch um die Entschädigungssumme, die Pauline Münchmeyer an May zahlen sollte.

Sein Rechtsanwalt Rudolf Netcke bezifferte den unerlaubten Gewinn allein beim Waldröschen auf 250.000 Mark! Der Autor sollte davon nicht einen Pfennig bekommen. Während sich Sachverständige jahrelang um die Summe fleißig stritten, starb May. Seine Kolportageromane leben jedoch weiter fort. Wie er zu der Zeit, als er daran schrieb, selber darüber dachte, wie er sich über den Kolportageroman lustig machen konnte, lesen wir an einer Stelle im Weg zum Glück:

Ich brauche ein schreckliches Individuum als Sujet zu meinem neuen Romane. … Ich will sehen, welche Gräuel ich ihm entlocken kann. Mein Roman soll nämlich den Titel haben:

Der Schauder-, Schucker-, Schreckenskönig

oder

der Waldteufel in der Gebirgshölle.

Gedichtet und erlebt von

Gräfin Furchta Angstina von Entsetzensberg. (729)

Ein abschließendes literarisches Urteil über diese Phantasieblüten scheint kaum möglich. Auf jeden Fall sind sie weit besser als ihr Ruf. Es kommt wie auch anderswo immer auf den Standpunkt des Kritikers an. Vergleicht man Mays Kolportageromane mit Drehbüchern amerikanischer Fernsehserien, die allwöchentlich über den Bildschirm flimmern, dann gehört das Waldröschen wohl gar zur Hochliteratur.

May selbst konnte sich leider nicht mehr zu seinen Münchmeyer-Romanen öffentlich bekennen. Allein das Wort Kolportage galt schon im Deutschen Reich als Schimpfwort. Die Hysterie gegen dieses Genre nahm in der damaligen Gesellschaft extrem krankhafte Formen an: 1916 wurden viele Kolportageromane verboten und eingestampft. Ist es da verwunderlich, dass auch Mays Haltung zum gesamten Kolportagemilieu immer aggressiver wurde? Den Sündenbock der Nation wollte er nicht spielen:

Und nun schlage man in den Zeitungen, in den Journalen, in den Büchern nach, wen man für das Alles verantwortlich macht, wen man an den Pranger stellt, wen man verachtet, verspottet und verhöhnt! Karl May, Karl May, immer wieder Karl May und nur und nur Karl May! Wo sieht und liest man jemals einen anderen Namen, als nur diesen einen? Was habe ich denn getan, daß man mich überhaupt zum Schund zählt? Wo stecken die zweitausend wirklichen Schundschriftsteller, welche jahraus, jahrein rastlos dafür sorgen, daß in Deutschland und Deutschösterreich der Schund kein Ende nimmt? (730)

Vor diesem Hintergrund ist es leicht erklärlich, dass die unautorisierte Ausgabe ›Dresden-Niedersedlitz‹ nach Mays Willen für immer verschwinden sollte:

»Weg, sofort weg mit dieser Münchmeyerschen Eiterbeule! Herausgeschnitten muss sie werden und vernichtet für immer!« (731)

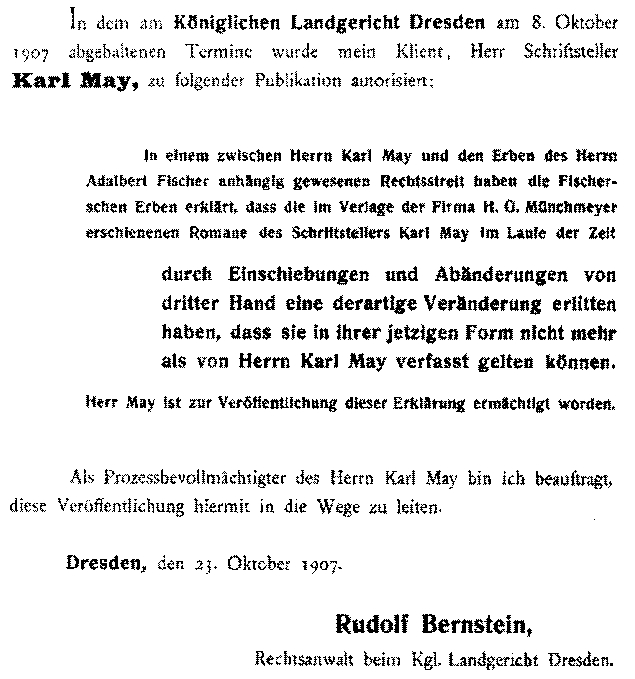

So drängte er nach dem überraschenden Tode Fischers am 7. April 1907 auf einen neuen Vergleich. Am 8. Oktober 1907 gab es einen Teilerfolg: die berühmt-berüchtigten fünf Münchmeyer-Romane lösten sich vom Autorennamen Karl May und durften fortan lediglich anonym gedruckt werden. Die Fischer-Erben, allen voran der Schwiegersohn und Kaufmann Arthur Schubert, gestanden »Einschiebungen und Abänderungen von dritter Hand ein« (siehe Faksimile).

Über den zweifelhaften Wert dieser Bekenntnisse ist bereits im ersten Kapitel ›Die Fünf-Prozent-Legende‹ berichtet worden. Zwar ging die Meldung über den Vergleich durch die Presse, so dass May sich ein wenig rehabilitiert fühlen mochte, aber was half ihm letztlich die Anonymität seiner Texte, wenn ohnehin jedermann wusste, dass der Autor Karl May hieß. Gewiss, rechtlich konnte er sich nun auf die abgegebene Erklärung der Fischer-Erben berufen, aber wie gering war die Überzeugungskraft einer Erklärung von Leuten, die den Sachverhalt aus eigener Erfahrung gar nicht kannten.

Waren es nicht Halbwahrheiten, mit denen May argumentierte? Wer so fragt, sollte sich vergegenwärtigen, in welch schwieriger Lage Karl May sich befand. Ihm blieb, angesichts der gegen ihn gerichteten Hetzkampagne, überhaupt keine andere Wahl. Es ging um sein schriftstellerisches Überleben:

Man hat mich aus prozessualen Gründen fälschlicher Weise beschuldigt, für Münchmeyer das »Buch der Liebe« geschrieben zu haben. Wie kann ich beweisen, daß dies unwahr ist? Gesetzt den Fall, es wäre dem Münchmeyerschen Rechtsanwalt der wahnsinnige Gedanke gekommen, vor Gericht zu behaupten, daß Peter Rosegger den berüchtigten »Venustempel« geschrieben habe. Würde Rosegger den Beweis antreten, daß dies eine Lüge sei? Oder würde er sagen, daß man die Wahrheit dieser Behauptung ihm zu beweisen habe? Ich bin überzeugt, das Letztere. Und so thue auch ich. Ich verlange die Vorlegung meiner Originalmanuskripte. Einen anderen Beweis kann es nicht geben. (732)

Als May seine Selbstbiographie schrieb, der dieses Zitat entnommen ist, waren Texte wie Die Juweleninsel bereits eine absolute Rarität. Die Papiermühle, Grabstätte zerlesener Zeitschriften, hatte ihr Werk nahezu vollständig erfüllt. Nur ganz wenige Exemplare mochten noch existieren. Wie konnte May damals ahnen, dass man jemals Textanalysen anstellen würde. Vielleicht machte er sich keine Gedanken darüber, dass er einen durchaus individuellen Stil beherrschte, der ihn kennzeichnete. So konnte er getrost auf die Vorlegung seiner Originalmanuskripte beharren. Und die, so wusste er, waren längst vernichtet. (733)

Im Gegensatz zu dem, was May über das Buch der Liebe sagt, ist durch die Arbeit von Gernot Kunze inzwischen erwiesen, dass May erhebliche Teile dieses Werkes verfasst hat. Warum er die Mitarbeit an dieser zweifelhaften Veröffentlichung aus dem Hause Münchmeyer vehement bestritt, macht der Kommentar von Gernot Kunze deutlich:

»In der Stickluft dieser [damaligen] geistigen Atmosphäre wurde eine Sexualaufklärung im Stil des Hauses Münchmeyer schon als Angriff auf die Grundlagen der Sittlichkeit und der abendländischen Kultur überhaupt angesehen, und da in diesen Kreisen und dem weiteren Anhang auch prominente Gegner Karl Mays anzutreffen waren (die Bekämpfung der ›Schundliteratur‹ gehörte auch zu den selbstgewählten Aufgaben dieses Vereins), ist es durchaus verständlich, daß er sich auf keinen Fall zu seiner Mitarbeit am ›Buch der Liebe‹ bekennen konnte. Vielmehr mußte er gezwungenermaßen mit den Wölfen heulen und seinerseits das Banner der Sittlichkeit möglichst hoch halten, z. B. indem er Hermann Cardauns in der Beurteilung der ›abgrundtiefen Unsittlichkeiten‹ der Münchmeyer-Romane noch zu übertreffen versuchte.« (734)

Mitunter fand May dennoch die Kraft, den faulen Kern polemischer Angriffe rigoros bloßzulegen, ohne die Sittlichkeitsfrage auch nur im entferntesten Sinne zu berühren. Schonungslos und aufrichtig sind seine Bekenntnisse, was er gern mit seinen Gegnern literarisch angestellt hätte:

Es handelt sich hier keineswegs um schriftstellerische oder gar um ethische Gründe, sondern, die Sache beim richtigen Namen genannt, um eine rein persönliche Abschlachtung aus moralisch ganz niedrigen, prozessualen Gründen. Was man da von sittlichen und journalistischen Notwendigkeiten sagt, ist nichts als Spiegelfechterei, um die Wahrheit zu verstecken. Wollte man hierüber einen Roman schreiben, so könnte dieser der sensationellste aller Kolportageromane werden, und die Hauptpersonen würden folgende sein: Der Hauptredakteur a. D. Dr. Hermann Cardauns in Bonn, die Kolporteuse a. D. Pauline Münchmeyer in Dresden, der Franziskanermönch Dr. Expeditus Schmidt in München, der aus der christlichen Kirche ausgetretene Sozialdemokrat a. D. Rudolf Lebius in Charlottenburg, der Benediktinerpater Ansgar Pöllmann in Beuron und der Rechtsanwalt der Kolporteuse Münchmeyer, Dr. Gerlach in Niederlößnitz bei Dresden. Dieser Roman würde für die Beleuchtung der gegenwärtigen Gesetzgebung ein höchst wichtiger sein und auch über andere Verhältnisse, gesellschaftliche, geschäftliche, psychologische, überraschende Streiflichter werfen. (735)

Man muss hier fast bedauern, dass May solch einen Roman niemals zu Papier brachte. Aber vielleicht bilden seine Schriften vom Schundverlag nebst der Pollmer-Studie eine Art Ersatz, um mit Leuten dieses Schlages abzurechnen? Hätte May nämlich anstelle dieser Schriften anonym einen Kolportageroman verfasst, dann wäre dieser wohl ebenso bissig und spöttisch in der Wortwahl ausgefallen, wie die Studie, in der es immer wieder darum geht, verhasste Zeitgenossen zu karikieren:

Damals gab Münchmeyer ein Buch heraus, der »Venustempel« genannt, mit den scheußlichsten Texten und Abbildungen. Nie in meinem Leben habe ich etwas so schandbar Gemeines gesehen! Aber Münchmeyer las es, seine Frau las es und seine Kinder lasen es und freuten sich über die nacktgemalten Geschlechtstheile und Brüste. … Die Folge war, daß der ältesten Tochter des Nachts die Hände gebunden werden mußten, damit sie sich die Onanie abgewöhne. … Und von der Schwester der Frau Münchmeyer erzählten sich die Arbeiter und Arbeiterinnen, daß sie sich des Abends vor dem Schlafengehen bei Licht die Filzläuse von den dicken Beinen gelesen habe; man hatte sie von den gegenüberliegenden Fenstern aus beobachtet. (736)

Die Pollmer-Studie, obwohl ein Produkt der späten Jahre, zeigt eine deutliche Artverwandtschaft mit den frühen Kolportageromanen. Sie geht sogar ins Detail, wo die vergleichsweise ›züchtigen‹ Romanfassungen schweigen. Gelegentlich geraten dabei Fiktion und Realität durcheinander. Als May mit seiner zweiten Frau Klara, dem ›Herzle‹, ein Bruckner-Konzert besucht, peinigen ihn panische Ängste vor Emma:

Wir waren im Symphoniekonzert, Altstädter Hoftheater, auf unseren Fauteuilplätzen G u. H, Reihe Eins. … Wir hatten vor uns nur noch den tiefer liegenden Orchesterplatz. Ich suchte ihn mit den Augen ab. Richtig! Sie war da! Sie saß ganz links da drüben und hielt die Augen starr und haßerfüllt auf Klara gerichtet. … Ich dirigirte das ›Herzle‹ schnell zur Thür hinaus und verbot das Sprechen auch dann, als die Pollmer uns dann draußen auf der Straße folgte und absichtlich überholte. Was will sie hier? Die alte Angst vor Schwefelsäure, Salzsäure, Gift u.s.w. taucht natürlich sofort von Neuem auf! (737)

Was May in seiner Pollmer-Studie beschreibt, hatte sich im Verlornen Sohn längst zugetragen. Dort brodelt in Judith Levi die Eifersucht, sie erspäht im Theater ihre große Liebe Robert Bertram mit einem anderen Mädchen und schreitet zur Rache:

Sie steckte das Fläschchen mit der rauchenden Schwefelsäure ein … und begab sich … nach dem Eingange des Theaters, in dessen Nähe, wie sie wußte, die Hellenbach ’sche Equipage zu halten pflegte. … Niemand hatte Acht auf sie. … Da trat Robert Bertram mit Fanny von Hellenbach aus dem Portale. … Judith hatte den Inhalt des Fläschchens in die offene Tasse gegossen. … Sie holte aus, um ihr die fressende Säure in das Gesicht zu schleudern. (738)

Emma und immer wieder Emma in den Münchmeyer-Romanen. Dies konnte May nach seiner Ehescheidung nicht mehr gutheißen und versuchte, jegliche Erinnerung auszulöschen. Hierin liegt ein wichtiger Grund, warum dem Autor, der in seinen Werken nachlebte, was er einst erlebt hatte, seine früheren Huldigungen an Emma ein Dorn im Auge waren. Aus der Fehsenfeld-Reihe verbannte er deshalb seine Emmeh. Was hätte er aber alles in den Münchmeyer-Romanen streichen müssen, in denen intime Szenen seiner Ehe oft eine wichtige Rolle spielten.

Seine Kolportagewerke passten einfach nicht mehr in sein Weltbild, und dennoch: Verstümmelungen wollte er doch nicht dulden – so prangerte er ohne Unterlass die Fischer-Ausgabe an:

Münchmeyers Nachfolger aber hat derartige Umgestaltungen ausführen lassen, dass sich zwischen der alten und seiner neuen Ausgabe ein Unterschied von hunderten von Seiten ergibt. Das ist doch geradezu grässlich! Wenn irgend ein Mensch es wagte, das Gemälde eines Malers beschneiden und überpinseln oder die Statue eines Bildners behacken und bemeiseln zu lassen und diese Verballhornisierungen als Originalwerke der betreffenden Erzeuger zu verkaufen, so würde sich die gesamte Presse des Geschädigten annehmen und den Fälscher derartig brandmarken, dass er sich nicht wieder sehen lassen könnte. (739)

Wenn man gefälschte Romane in einen Umschlag steckt, der meinen Namen trägt, so wird das Publikum ebenso betrogen und werde ich ebenso geschädigt wie die Wittwe Cliquot, unter deren Marke man Stachelbeermoussaux verkauft, oder wie Hartwig + Vogel, unter deren Namen man Runkelrübe als Chocolade verkauft. (740)

Ich habe Korrekturen und Kürzungen nie geduldet. Der Leser soll mich so kennen lernen, wie ich bin, mit allen Fehlern und Schwächen, nicht aber wie der Redakteur mich zustutzt. (741)

Dass May keine leeren Worte machte, belegt eindringlich folgender Brief:

Sie sprechen in Ihrer Zuschrift vom 21/8 davon, daß Sie mein Manuscript »prüfen« werden. Das ist mir, aufrichtig gestanden, etwas vollständig Ungewohntes. … Aber die Absicht der Prüfung setzt auch die Absicht der »Verbesserung« voraus, und da meine Arbeiten mit all den Fehlern, die ich ihnen gebe, gedruckt werden müssen, so bin ich hierdurch gezwungen, das Original erst nach Stuttgart gehen zu lassen. Ich bin nämlich nicht im Besitz einer Copie. Ich habe keine Zeit dazu. Es giebt auch keine Reinschrift, kein sogenanntes Mundum. Ich mache ein Conzept und weiter nichts; dabei hat es sein Bewenden. Ob ich Ihnen dieses Conzept zur Erinnerung lassen darf, wird davon abhängen, wie es aussieht, wenn es Ihren Setzersaal verläßt. (742)

Solche festen Grundsätze waren bestimmend für Mays gesamte schriftstellerische Laufbahn. Nachdem er einst seine Karriere als Redakteur begonnen hatte, blieb er es auch fortan: Redakteur seiner eigenen Texte.

Es dürfte an meinem Manuskripte absolut kein Wort geändert werden, das wisse er ja von früher her. Münchmeyer erklärte hierauf einzugehen … (743)

Der Kolporteur trug dem streng Rechnung, er war ja so froh, seinen besten Redakteur wieder zu haben und behandelte May deshalb stets mit besonderer Liebenswürdigkeit:

»… ›er huppte so um ihn ’rum‹, während er mit den anderen Schriftstellern ›keine großen Umstände‹ gemacht habe. May sei sein ›bester Brotverdiener‹ gewesen.« (744)

Währenddessen der Hausschatz-Redakteur Venanz Müller gleichermaßen bemüht war, bis in kleinste Einzelheiten die Manuskripte Mays originalgetreu in Druck zu geben (745), hielt sich sein Nachfolger Heinrich Keiter nicht an die Spielregeln des Autors und nahm große Kürzungen in dessen Manuskript Krüger Bei vor. (746) Dies war Keiter überhaupt nur möglich, weil ab 1888 die Romanmanuskripte Mays komplett in Regensburg vorliegen mussten, bevor sie im ›Hausschatz‹ veröffentlicht wurden.

Die Quittung für Keiters Verstümmelungen folgte prompt: May stellte sämtliche Arbeiten für den ›Deutschen Hausschatz‹ ein. Leider findet man Redakteure wie Heinrich Keiter überall. Er steht für die allgemeine Bearbeitungspraxis diverser Verlagsunternehmen, die auf Originalität keinen Wert legen. Wer beispielsweise Texte einschneidend verändert, indem er Literatur für Erwachsene in Jugendlektüre umgestaltet, versündigt sich am Autor. Hochrangige Bücher wie: Robinson Crusoe, Moby Dick, Gullivers Reisen, Huckleberry Finn oder gar Coopers Lederstrumpf wurden grausam verschandelt.

Ich frage hier: Wer erweist der Jugend damit eigentlich einen Dienst? Welcher Jugendliche könnte durch historische Abenteuerliteratur ernsthaft Schaden nehmen? Selbst mit den kleinen erotischen Freizügigkeiten eines Münchmeyer-Romans wird man heute einen Dreizehnjährigen allenfalls amüsieren, schon gar nicht sittlich verderben. Und warum, bitte schön, dürfen in einem spannenden Münchmeyer-Roman, nicht auch einmal ruhige Töne, aus heutiger Sicht (!) auch schleppend kitschige Passagen enthalten sein? Warum immerzu das Gerede von langen, ungenießbaren Dialogen?

Bei derlei Atempausen ist selten Zeilenschinderei des Autors der Grund, vielmehr spielt der Zeitgeist vergangener Tage eine bedeutsame Rolle. Der damalige Leser empfand solche Szenen nicht immer als langweilig und ermüdend. Die technischen Errungenschaften des modernen Lebens schlagen sich leider bei vielen Menschen in Stress und Ungeduld nieder; ihnen fehlt einfach nur die Zeit zu beschaulichen Lesestunden. Trotz aller Armut und sozialer Missstände hatten es hier die Zeitzeugen Mays erheblich besser.

Mays Münchmeyer-Romane sind ein Spiegelbild der Wilhelminischen Ära und sagen dementsprechend vielerlei über diese Epoche aus, mehr als manches Geschichtsbuch gewöhnlich zu tun vermag; auch die veraltete Sprache gehört hierzu, – an der Sprache erkennt man schließlich den Menschen. Für Karl May galt:

Es giebt keinen Redacteur, keinen Kritiker, keine Censur, überhaupt keine irdische Feder, welcher es erlaubt wäre, von dem Manuscripte der wirklichen Thatsachen auch nur einen Buchstaben zu streichen.

Unser Bestreben sollte sein, das literarische Erbe Mays

unverfälscht den nach uns kommenden Generationen als Brücke zwischen

Gestern und Morgen zu bewahren. Das Waldröschen kam im

Wilhelminischen Zeitalter zur Welt. Hier konnten die einfachen Menschen,

zu Sklaven der Arbeit verurteilt, ihr schweres Dasein vergessen

und aus dem Buch, dem begehrten Lebenselixier, neue Kraft schöpfen. Ihnen

Kummer und Sorgen zu nehmen, war eines der Hauptanliegen Karl Mays. Ob

hierdurch gar Verzweiflungstaten vermieden wurden? Niemand weiß es; darüber

schweigt die Geschichte und also auch – – – der Verfasser. – – – –

(747)

![]()

Anmerkungen

(689) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 99, S. 2374.

(690) Ebd., Lfg. 5, S. 103.

(691) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 383.

(692) Klaus Hoffmann: ›Kolportage‹, unveröffentlichtes Manuskript.

(693) Urteil Landesgericht Dresden vom 26. September 1904, Hauptstaatsarchiv Dresden, nach Ermittlungen Klaus Hoffmanns.

(694) Zitiert nach Wollschläger: ›Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens‹, wie Anm. 10, S. 96.

(695) Streng vertraulicher Brief Adalbert Fischers an den Justizrat Dr. Felix Bondi vom 5. Juli 1905, wiedergegeben in: ›Das Buch der Liebe‹, Bd. II (Kommentarband), Reprint der KMG 1988/89, S. 222–227.

(696) Vgl. ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 88.

(697) Brief Mays an seinen Verleger Fehsenfeld vom 10. September 1900, zitiert nach Wollschläger: ›Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens‹, wie Anm. 10, S. 187.

(698) Erschienen im Sammelband ›China‹, zweite Jahreshälfte 1901.

(699) Börsenblatt Nr. 33 vom 8. Februar 1901

(700) Vgl. ›Ein Schundverlag und seine Helfershelfer‹, wie Anm. 200, S. 95.

(701) Adalbert Fischer in der Wiener Reichspost vom 3. April 1901.

(702) Wiener Reichspost vom 17. April 1901.

(703) Die Sonntagsglocken vom 14. Juli 1907.

(704) Wiener Reichspost Nr. 106 vom 9. Mai 1901.

(705) Ansgar Pöllmann: ›Neuestes von Karl May – Kreuz und Querzüge durch die neuere katholische Presse XII‹. In: Historisch-politische Blätter, 127. Bd., München 1901, S. 823ff.

(706) Karl May: ›Die Rettung des Herrn Cardauns‹, Radebeul-Dresden, im August 1907, abgedruckt in Jb-KMG 1979, Hamburg 1979, S. 296.

(707) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 393f.

(708) Adolf Droop: ›Karl May. Eine Analyse seiner Reise-Erzählungen‹, Verlag von Hermann J. Frenken, Cöln-Weiden 1909, S. 84, Reprint Bamberg 1993.

(709) Karl May: ›Die Rettung des Herrn Cardauns‹, wie Anm. 707, S. 290.

(710) Abendlicher Vortrag gehalten am 14. Januar 1902 in Elberfeld.

(711) Zitiert nach Klaus Hoffmann, ›Waldröschen-Nachwort‹, wie Anm. 15, S. 2638.

(712) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 392.

(713) Hans Wollschläger: ›Karl May. Grundriß eines gebrochen Lebens‹, wie Anm. 10, S. 113.

(714) Brief Adalbert Fischers, wie Anm. 695.

(715) Vgl. Kapitel ›Berückende Damenskizzen‹.

(716) Brief Adalbert Fischers, wie Anm. 695.

(717) Karl May: ›Im Reiche des silbernen Löwen‹, Bd. 4, Verlag F. E. Fehsenfeld, Freiburg 1903, S. 462.

(718) Interview Karl Mays an Paul Wilhelm, Neues Wiener Journal, 2. April 1912.

(719) Karl May: ›Im Reiche des silbernen Löwen‹, Bd. 4, wie Anm. 718, S. 462f.

(720) Ebd., S. 576.

(721) Ansgar Pöllmann: ›Rückständigkeiten‹, Ravensburg 1906, S. 147.

(722) Hermann Cardauns: ›Die »Rettung« des Herrn Karl May‹, zitiert nach Lebius, wie Anm. 7, S. 205.

(723) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 401.

(724) Karl May: ›Ein Schundverlag und seine Helfershelfer‹, wie Anm. 200, S. 117.

(725) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 375f.

(726) Christoph F. Lorenz: Nachwort zu Bd. 74 der GW ›Der verlorene Sohn‹, Bamberg 1985, S. 430.

(727) Urteil Landesgericht Dresden vom 26. September 1904, Hauptstaatsarchiv Dresden, zitiert nach Klaus Hoffmann: Waldröschen-Nachwort, wie Anm. 15, S. 2642 u. 2684.

(728) Die Hausdurchsuchung erfolgte am 9. November 1907.

(729) Karl May: ›Der Weg zum Glück‹, wie Anm. 16, Lfg. 3, S. 56.

(730) Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 215f.

(731) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 272.

(732) Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 220.

(733) Vgl. ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 241.

(734) Gernot Kunze: Einführung zum Reprint ›Das Buch der Liebe‹, wie Anm. 651, S. 33.

(735) Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 230f.

(736) Karl May: ›Pollmer-Studie‹, wie Anm. 176, Manuskriptseite 807f.

(737) Karl May: ›Pollmer-Studie‹, wie Anm. 176, Manuskriptseite 945f.

(738) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 91, S. 2170.

(739) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 852f.

(740) Brief Karl Mays an einen seiner Rechtsanwälte vom 1. Juli 1908, abgedruckt in ›Karl-May-Autographika 2‹, hrsg. V. Griese, Bad Segeberg 1996.

(741) Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 234.

(742) Brief Mays an Dr. H. Rost vom 14. September 1909, Faksimile in ›Karl Mays Augsburger Vortrag‹, hrsg. von Roland Schmid, Bamberg 1989, S. 18–19.

(743) Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 200.

(744) Beeidete Gerichtsaussage vom 16. Juni 1904 des Gastwirtes Christian Voigtländer, Inhaber der Restauration ›Diana-Saal‹ auf dem Jagdweg und Freund Münchmeyers, zitiert nach Klaus Hoffmann: ›Waldröschen-Nachwort‹, wie Anm. 15, S. 2624 u. 2684.

(745) Vgl. Claus Roxin: Einführung zum ›Skipetaren‹-Reprint, wie Anm. 610, S. 3.

(746) Gemeint ist das Kapitel ›In der Heimath‹ aus ›Krüger Bei, der Herr der Heerscharen‹, das May, trotz seiner Kritik, für die spätere Buchausgabe nicht mehr verwendet hat. Das Manuskript ist im Karl-May-Verlag erhalten. Das Kapitel erschien als ›Old Shatterhand in der Heimat‹, GW Bd. 79, Bamberg 1997.

(747) Die

Liebe des Ulanen, wie Anm. 17, Lfg. 108, S. 1724.